随着新能源汽车市场渗透率持续提升,动力系统可靠性已成为行业高质量发展的关键指标。近期多起行驶中突然失速的案例引发社会关注,这既反映出三电系统技术成熟度面临的挑战,也推动着整个行业在安全标准、技术研发和质量管理体系上的全面升级。

01 动力失速背后的技术复杂性

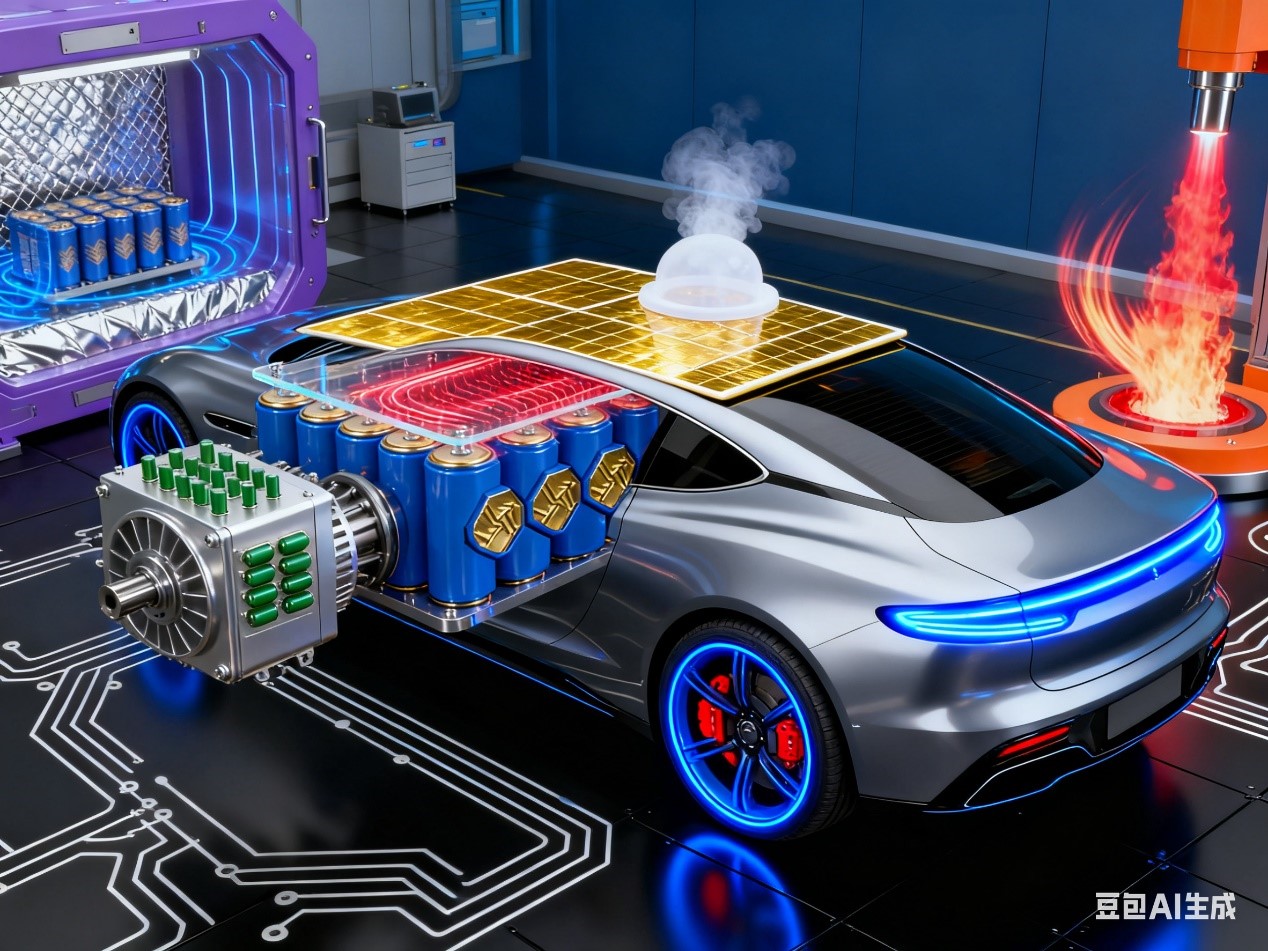

新能源汽车的动力系统是一个高度集成的技术体系,其稳定性取决于电池、电机、电控三大核心部件的协同运作。纯电动车型的失速往往源于电池电量不足时的功率限制,或是高负荷运行触发的过热保护机制。而混动车型则面临更复杂的工况,当电池馈电时,若发动机功率无法单独满足急加速或爬坡需求,就会出现动力中断现象。这些技术挑战本质上反映了当前动力系统在极端工况下的适配边界。

业内分析表明,除了硬件本身的可靠性问题,软件系统的控制逻辑也至关重要。电池管理系统(BMS)的算法精度直接影响到对电池状态的判断,某些情况下过于保守的保护策略可能提前限制动力输出。同时,电控系统对信号干扰的抵御能力、各子系统之间的通信可靠性,都是影响动力连续性的关键因素。这些技术细节的优化需要大量的实测数据和迭代改进。

02 行业正在构建全方位解决方案

面对动力系统可靠性的挑战,整个产业链正在采取系统化的应对措施。从设计源头开始,工程师们通过提升动力部件的功率裕度来增强系统鲁棒性。例如为增程式车辆匹配发电能力更强的增程器,或为纯电动车型选用峰值功率更高的驱动电机。这些设计改进虽然会增加一定成本,但对于保障基础安全而言是不可或缺的投入。

在生产制造环节,自动化检测设备的广泛应用正在提升质量控制水平。高精度的在线测试系统能够实时发现装配瑕疵和部件缺陷,从源头上减少“线头松动”类问题的发生。同时,供应链管理体系的完善确保核心部件来源的可追溯性,为质量问题的快速定位和精准召回提供了基础。

售后服务体系也在不断创新。远程诊断技术的普及使技术支持团队能够实时分析车辆数据,提前预警潜在故障。许多企业建立了专门的技术响应小组,针对典型故障模式开发专项检测流程,大大提升了问题处理的效率。这些举措共同构建起覆盖产品全生命周期的质量保障网络。

03 技术创新推动安全标准持续提升

随着新材料、新工艺的不断突破,新能源汽车动力系统正迎来可靠性提升的关键时期。新一代电池技术在能量密度和热稳定性方面取得显著进步,有效扩展了电池的安全工作区间。碳化硅等新型半导体材料的应用提高了电控系统的效率,减少了发热量,从而降低了过热保护触发的概率。

智能网联技术的深度融入为预防性维护提供了可能。通过分析海量运行数据,人工智能算法能够识别出异常模式,在故障发生前发出预警。这种基于大数据的预测性维护策略,正在改变传统被动维修的服务模式,从源头上提升车辆的可用性和安全性。

政策法规的引导作用同样不可或缺。2025年实施的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》等标准,对动力系统可靠性提出了更严格的要求。这些强制性规范倒逼企业加大研发投入,推动行业整体技术水平提升。同时,第三方检测认证体系的完善,为消费者提供了客观的产品评价依据,促进市场良性竞争。

04 安全与创新协同发展的未来路径

新能源汽车动力安全的提升是一个持续优化的过程,需要技术创新、标准完善和市场监督的多重驱动。随着基础研究的深入和工程经验的积累,动力系统的可靠性边界将不断拓展。行业共识正在形成:安全是创新的前提,只有在确保基本可靠性的基础上,各项新技术才能真正惠及消费者。

未来几年,随着第二代、第三代电动平台的推出,模块化设计理念将进一步提高系统的容错能力。冗余设计、故障隔离等航空级安全理念正在向汽车领域渗透,为动力系统提供更深层的保护。同时,跨行业的技术融合将带来新的解决方案,如5G通信技术提升车辆互联可靠性,人工智能优化能量管理策略等。

从更广阔的视角看,新能源汽车动力安全的提升不仅是技术问题,更是系统工程。它需要整车企业、部件供应商、科研机构和监管部门的协同努力。通过建立开放的技术交流平台和共享数据资源,整个行业能够更快地积累经验、优化方案,共同推动新能源汽车产业行稳致远。