鲁迅的《故乡》创作于1921年,最初发表于《新青年》杂志第九卷第一号,后来收入小说集《呐喊》。

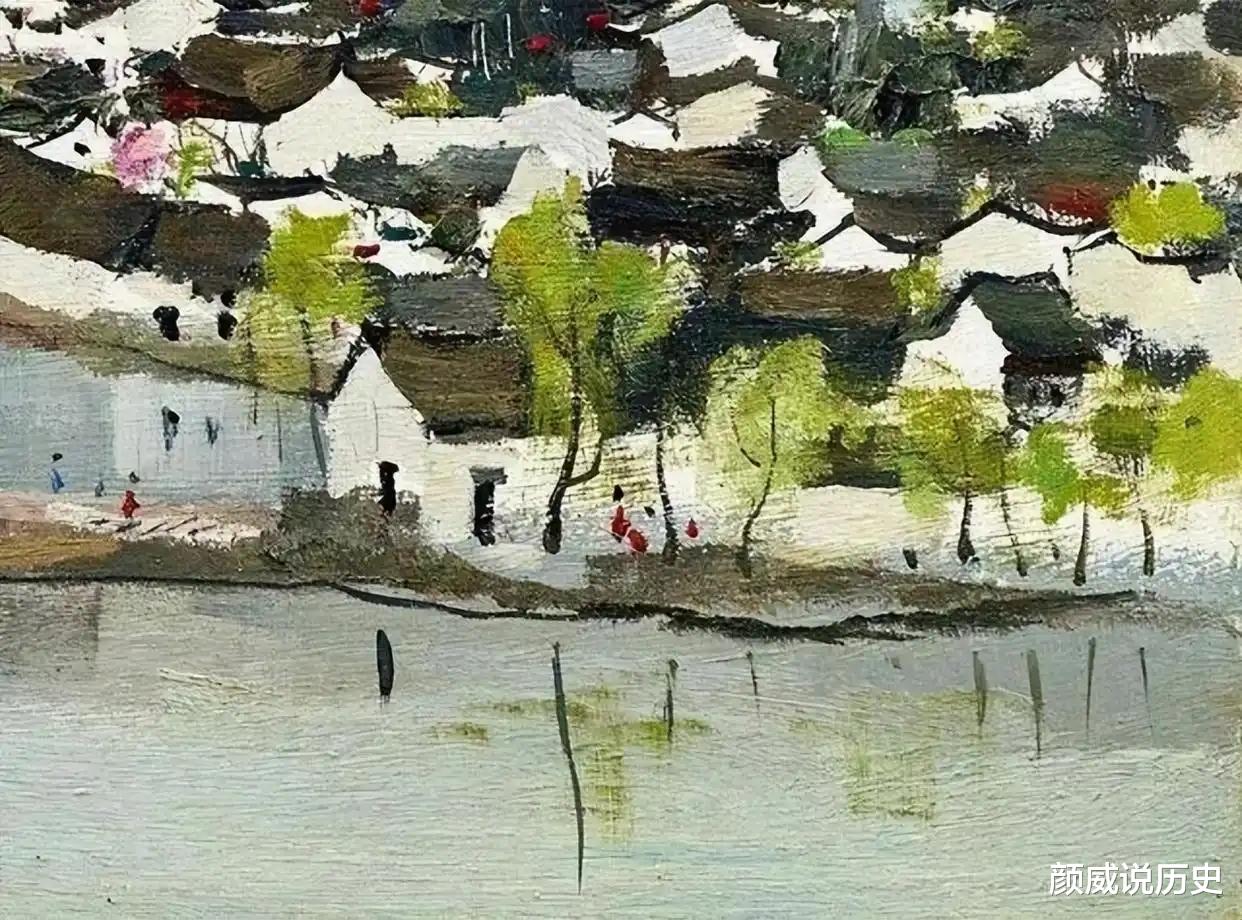

《故乡》以游子归乡的经典叙事展开,却颠覆了传统还乡文学的情感模式。叙述者“我”从“远哉遥遥的异地”归来,怀揣着对故乡的美好记忆,却发现眼前只有“苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气”。这种记忆与现实的强烈反差,奠定了小说的情感基调。

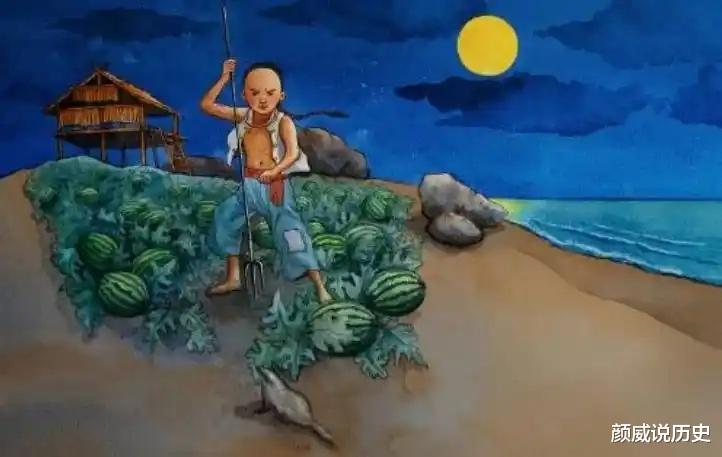

鲁迅通过精妙的意象对比,构建了两个截然不同的故乡图景。记忆中的故乡是“一幅神异的图画”:深蓝的天空,金黄的圆月,碧绿的西瓜地,还有一个项带银圈、手捏钢叉的少年英雄。而现实中的故乡却是阴晦的天气,呜呜的冷风,萧索的荒村。这两幅画面的强烈对比,不仅体现了时间的流逝,更象征着理想与现实的鸿沟。

特别值得注意的是,“我”这次回乡的目的是为了"永别"故乡。这个设定本身就充满了反讽意味:还乡即永别,归来的同时已经在告别。这种矛盾心境反映了五四时期知识分子的普遍困境——他们与传统决裂,向西学寻求真理,却在精神上成为无根的漂泊者。

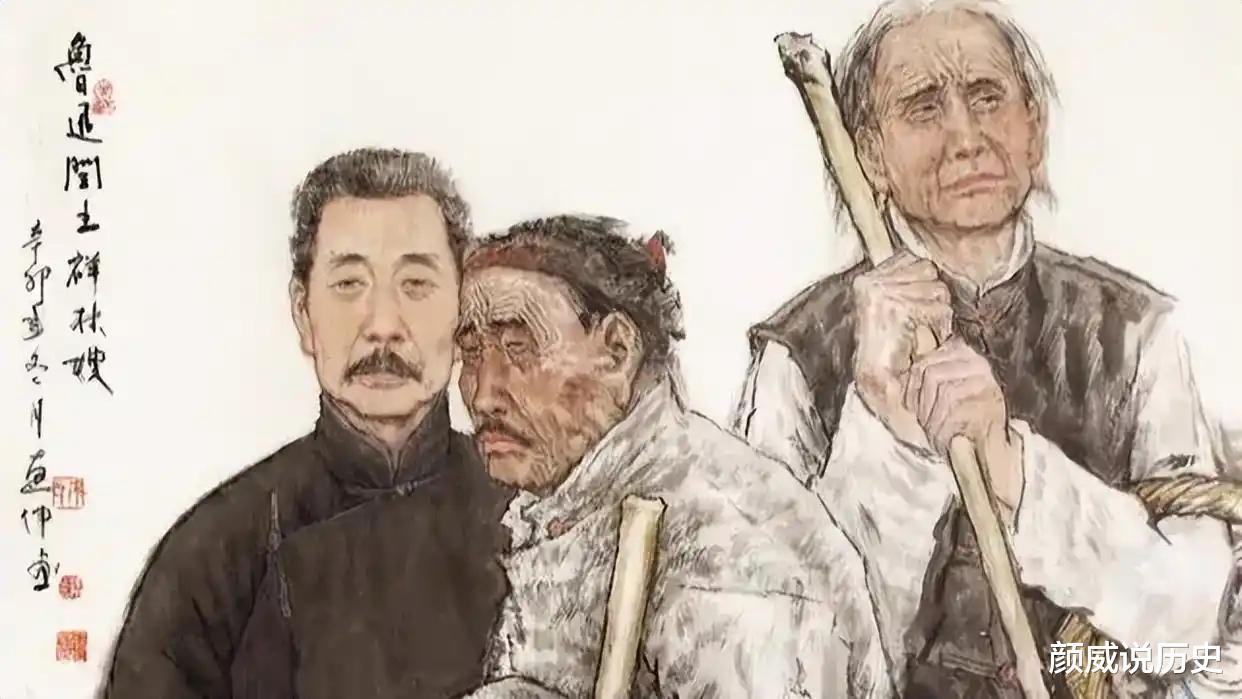

闰土的形象转变是《故乡》最触目惊心的部分。记忆中的闰土是充满生命力的“小英雄”:紫色的圆脸,头戴小毡帽,颈套银项圈,能装弓捕鸟,敢刺猹护瓜。这个形象代表着自然、自由和创造力,是"我"童年记忆中最亮丽的色彩。

二十年后重逢的闰土却已判若两人:“身材增加了一倍,脸色已经变作灰黄,加上了很深的皱纹,眼睛也像他父亲一样,周围都肿得通红。”更令人心痛的是他精神上的变化:说话吞吞吐吐,神情呆滞麻木,对“我”的称呼从亲热的"迅哥儿变成了恭敬的“老爷”。

闰土的转变不是个人的悲剧,而是整个农民阶层生存状态的缩影。鲁迅借母亲之口道出了原因:“多子,饥荒,苛税,兵,匪,官,绅,都苦得他像一个木偶人了。”这八个字像八座大山,形象地概括了旧中国农民承受的重压。其中,“官”与“绅”所指的专制统治体系,是最根本的压迫来源。

当闰土恭敬地喊出"老爷"时,"我"不禁"打了一个寒噤"。这个称呼的改变,象征着两人之间已经筑起了一道无形却不可逾越的阶级高墙。童年时纯真的友谊被成人的等级观念所取代,这是最令叙述者感到绝望的发现。

鲁迅通过这个细节,揭示了封建等级制度如何深入人心。闰土不仅在外表上变成了他父亲的翻版,在思想上也完全接受了既定的社会秩序。他的谦卑和顺从不是伪装,而是长期生活在等级社会中的本能反应。这种内化的等级意识,比外在的压迫更可怕,因为它使人丧失了反抗的意愿。

更具讽刺意味的是,作为启蒙知识分子的"我",虽然对这种等级关系感到不适,却也不知如何打破这种隔阂。"我"的沉默和无奈,暴露了启蒙者自身的无力感。当理想遭遇现实的铜墙铁壁时,知识分子常常发现自己同样是被困者。

闰土的悲剧不能简单归因于个人命运,其背后是延续千年的皇权专制体制。这种体制以“天下事无大小皆决于上”为核心,通过严密的官僚系统实现对社会的全面控制。在“普天之下,莫非王土”的逻辑下,所有资源都被权力垄断,普通民众只能依附于这个体系生存。

皇权专制的阴影,看不见的牢笼与精神的奴役皇权专制最显著的特征是对经济的绝对控制。通过土地制度和赋税体系,统治者牢牢掌握着民众的经济命脉。正如鲁迅所指出的,老百姓要种地就必须接受地主的剥削,要生存就必须向官府缴纳苛税。这种经济上的依附关系,必然导致政治上的顺从和精神上的奴化。

更可怕的是,皇权专制不仅控制人的身体,更试图控制人的思想。通过科举制度、宗法伦理和乡规民约,专制权力渗透到社会生活的每个角落,塑造着人们的思维方式和行为准则。闰土的麻木和顺从,正是这种长期精神驯化的结果。

当闰土从鲁家要了“香炉和烛台”,将希望寄托于神灵时,标志着精神奴役的最终完成。这个细节表明,他不仅在外在行为上接受了现有的社会秩序,在内心深处也放弃了改变现实的努力。宗教在这里不是精神的慰藉,而是逃避现实的工具。

鲁迅通过这个情节,揭示了专制统治的最高境界——让被统治者自觉地成为统治的共谋。当人们将不幸归因于命运,将希望寄托于来世,他们就不会质疑现实的不公,也不会试图改变自己的处境。这种自我禁锢比任何外在的牢笼都更牢固。

值得注意的是,这种精神奴役具有代际传承的特点。闰土不仅重复着父亲的命运,还将这种奴性意识传递给下一代。他的儿子水生虽然年纪尚小,却已经显露出与童年闰土不同的怯懦。这种代际复制暗示着,如果不打破这个循环,悲剧将会永远重演。

尽管《故乡》充满了悲观的色调,但鲁迅并没有放弃希望。在小说的结尾,他写下了那段著名的话:"希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。"这段话既是自我安慰,也是对未来的期待。

鲁迅提出的"立人"思想,是针对国民劣根性的根本解决方案。他认为,要改变命运,首先要把人从奴性状态中解放出来,培养具有独立人格和批判精神的现代公民。这种解放不仅是政治的、经济的,更是精神和文化的。

评论列表