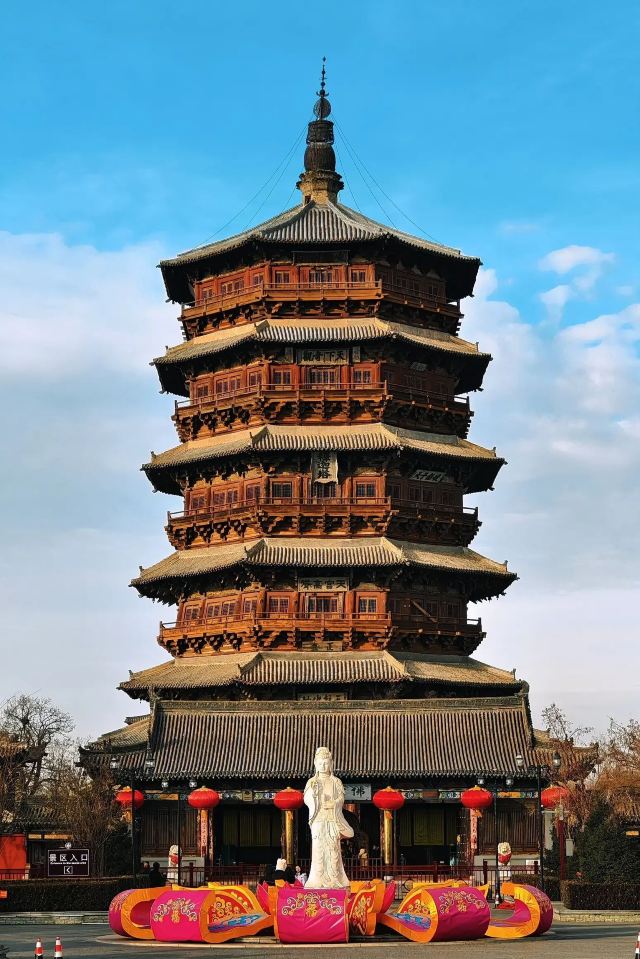

晨雾未散时,应县佛宫寺前的古柏已染上秋意。抬头望去,一座六檐八角、直插云霄的木塔巍然矗立——它是佛宫寺释迦塔,世人更愿称其“应县木塔”。无钉无铆,全凭54种斗拱“咬”成骨架;历经千年风雨、28次地震、无数战火,仍以67.31米的傲人身姿,与意大利比萨斜塔、巴黎埃菲尔铁塔并称“世界三大奇塔”。

“这塔比县城年纪还大。”78岁的应县老木匠王占山蹲在塔下石凳上,手指摩挲着怀里的老榆木尺,“我爷爷说,他小时候塔尖能挂住半轮月亮;我爹修塔时,木头缝里还塞着辽代的铜钱;现在我带孙子来,他盯着斗拱直喊‘古人太牛了’!”

近日,记者探访应县木塔,结合古建专家解读、匠人口述及游客体验,为您揭开这座“木构史诗”的神秘面纱,并奉上深度游览指南。

导语:为何木塔是“中国木构的天花板”?应县木塔始建于辽清宁二年(1056年),为辽兴宗萧皇后为供奉佛牙舍利所建,距今已近千年。作为世界上现存最高、最古老的纯木构塔式建筑,它的“传奇”写在每一寸木头里:

结构奇迹:全塔使用红松木料3000余立方米,重约2600吨,由54种、2400多组斗拱层层叠加支撑,无一根铁钉,却能抵御8级地震;

艺术宝库:塔内保存辽代彩塑、壁画、经卷等文物千余件,一层释迦牟尼像结跏趺坐,衣纹流畅如石涛泼墨;二层藻井“天宫楼阁”,用1000余块木构件拼出立体佛国;

科技密码:《营造法式》记载的“材分制”“举折法”在此完美实践,斗拱组合暗含力学玄机——外檐斗拱如“弹性缓冲带”,内槽斗拱似“定海神针”,让塔身历经千年仍“歪而不倒”(目前倾斜度约11‰,略超比萨斜塔的3.99‰,但整体稳定)。

“木塔不仅是建筑,是中国古代科技的‘活字典’。”中国文化遗产研究院研究员张之平说,“它的存在,证明了11世纪中国木构技术已登峰造极。”

木塔高67.31米,相当于23层楼,记者梳理五大“必探场景”,带您沉浸式感受“木头的魔法”:

亮点1:外观——六檐八角的“时空坐标系”木塔坐北朝南,平面呈八角形,五层六檐(含暗层实为九层)。从地面仰望:

一层:塔门正对南方,门楣上“释迦塔”鎏金匾额为金代遗存,门内立辽代彩塑释迦牟尼像,背后“净土变”壁画色彩犹存;

二层至五层:每层檐角悬挂铜铃,风动铃响,声传数里;二层以上设平座栏杆,可凭栏远眺,应县县城与恒山余脉尽收眼底;

塔刹:最顶端10米高的铁刹,由仰莲、覆钵、相轮等13件构件组成,历经千年仍保持垂直,被工匠称为“木塔的‘定风珠’”。

“晴天看塔尖,能看见云在动;阴天看斗拱,能看见木纹在呼吸。”摄影师陈默已来过20次,“每次拍木塔,角度不同,故事就不同。”

亮点2:斗拱——54种“中国积木”的力学之美木塔的灵魂在斗拱。全塔使用54种、2400多组斗拱,小的仅手掌大,大的如半人高,像搭积木般层层叠加:

一层外檐:“双杪双下昂”斗拱,出檐深远如鸟翼,既承重又泄洪;

暗层(三层与四层间):32组“斜撑斗拱”密集排列,如隐形骨架,将水平力转化为垂直力,是木塔抗扭的关键;

专家互动:塔内设有“斗拱解构展”,通过3D模型演示斗拱如何“以柔克刚”,游客可动手拼接迷你斗拱(适合亲子参与)。

“斗拱是中国木构的‘基因’。”古建修复师李工指着二层斗拱说,“我们修塔时发现,辽代工匠会在斗拱节点抹‘油灰’(桐油+石灰),既防腐又减震,比现代胶水更‘聪明’。”

亮点3:塔内文物——辽代的“佛国微缩景观”木塔不仅是建筑,更是一座“立体的辽代博物馆”:

一层:释迦牟尼像高11米,脚踩莲花,手结说法印,衣纹褶皱里藏着辽代画工的指纹;

二层:藻井“天宫楼阁”高3米,用1000余块木构件拼出宫殿、回廊、佛龛,梁枋间彩绘“飞天”,恍若敦煌壁画“立体版”;

三层:供奉两尊辽代彩塑“胁侍菩萨”,发髻高挽,璎珞垂肩,嘴角微扬,被称为“最温柔的辽代微笑”;

地宫:虽未开放,但据史料记载,曾出土佛牙舍利、辽代银器等300余件文物,现藏于山西博物院。

“塔内的彩塑用了‘沥粉贴金’工艺,历经千年,金箔仍泛着微光。”文物保护志愿者小吴说,“每次讲解到这里,游客都会屏住呼吸。”

亮点4:塔基与周边——隐藏的“风水密码”木塔坐落在4米高的石砌台基上,台基由青石板铺就,四周雕有莲瓣、卷草纹。专家考证,台基选址暗合“背山面水”:北靠龙首山,南望桑干河,符合辽代“择中而居”的礼制。

塔前广场的“四狮驮碑”,碑身刻《释迦塔记》,碑首“天柱地轴”四字为金代书法;广场东侧的“钟鼓楼”,明代重建,晨钟暮鼓与木塔铜铃呼应,是应县人“听声辨时”的老习惯。

亮点5:“木塔守护人”——三代人的接力传承木塔的保护,离不开一群“守塔人”:

王占山(78岁,木匠):从小在塔下玩耍,退休后义务为游客讲解斗拱,家里藏着几十张木塔老照片;

李工(52岁,古建修复师):参与过木塔三次大修,能闭着眼说出每层斗拱的“脾气”;

小吴(26岁,文保志愿者):大学读文物修复,放弃城市工作回应县,“想让更多人看见木塔的美”。

木塔的魅力,不仅在“看”,更在“懂”。景区围绕“古建科普”“文化体验”“在地生活”设计了互动项目,让历史可触可感:

体验1:“小小斗拱师”亲子工坊(付费,98元/组)穿汉服、坐木凳,用安全木材拼接迷你斗拱(1:10比例),完成后可带走。“孩子拼完说,‘原来斗拱像乐高,古人真会玩’!”太原家长刘女士说。

体验2:“木塔夜话”光影秀(夏季限定,80元/人)傍晚塔下广场,通过投影技术在塔身投射辽代生活场景:契丹人牧马、工匠修塔、僧人诵经,配合旁白讲述木塔建造故事。“灯光映在木头上,像看见千年前的烟火。”西安游客陈小姐说。

体验3:“应县非遗”手作体验(付费,68元/人)在塔旁“非遗工坊”,学做应县“滴溜儿”(荞麦面搓成的小面鱼)、刻“辽代风格”木版年画,材料包可带走。“老师说,这叫‘把木塔的味道带回家’。”上海游客林女士举着自己刻的年画笑。

第三幕:实用攻略——高效打卡与周边联动开放信息时间:全年开放,8:00-18:00(4月-10月);8:30-17:30(11月-3月);

门票:全价票50元/人(含登塔);60岁以上老人、学生半价;

导览:入口处有电子导览屏,可扫码听“斗拱故事”“辽代文物”语音讲解;每日9:30/15:00提供免费人工讲解(限15人/场)。

交通指南自驾:大同→二广高速→应县出口→佛宫寺(停车场免费,距塔500米);

公共交通:朔州→应县大巴(1小时,15元/人)→下车步行10分钟;太原→高铁大同南站→转乘大巴至应县(2小时,30元/人);

跟团:大同旅行社推出“木塔+悬空寺”一日游(含门票+讲解,288元/人)。

游玩建议最佳路线:山门→木塔一层(看彩塑)→二层(赏藻井)→三层(拜菩萨)→四层(观斗拱)→五层(登顶看全景)→塔前广场(听守塔人讲故事);

必带物品:身份证(验票)、舒适运动鞋(登塔有台阶)、遮阳帽(夏季塔内较闷)、小本本(记录斗拱知识);

注意事项:木塔内部禁止拍照(尤其闪光灯),登塔需扶好栏杆(部分台阶较陡);

离开时,夕阳为木塔镀上金边。王占山老人坐在塔下石凳上,教孙子认斗拱:“这是‘偷心造’,那是‘计心造’……”不远处,游客举着相机拍塔尖,鸽群掠过檐角,铜铃叮咚。

木塔的魅力,或许就在于此——它不是静止的“文物标本”,而是活着的“文化基因”:斗拱里藏着古人的智慧,彩塑里凝着匠人的温度,铜铃里响着千年的风声。它告诉我们:所谓“奇迹”,不过是“认真”二字——辽代工匠认真造塔,应县人认真守塔,今天的我们,认真看塔。

这个秋天,不妨来应县吧!

仰观塔尖的云,触摸斗拱的纹,

听一段守塔人的故事,做一次“小小斗拱师”,

你会懂得:

最动人的传承,

不在典籍的纸页间,

在木头的呼吸里,

在辽代的彩塑眸中,

在我们与千年文明的温柔对话里。

(文中图片由应县佛宫寺木塔景区提供)