提及“素食主义者”,人们脑海中常浮现虔诚的佛教徒或倡导环保的西方人士,乃至时下热议的韩国诺奖文学形象。

鲜为人知的是,在中国这片土地上,茹素传统的根系远比佛教东传更古老。它萌发于祭祀的青铜礼器之侧,在道家的养生智慧中孕育生长,再经由佛门戒律广为传扬,最终融入寻常巷陌的生活烟火——这正是一场跨越三千载的中华饮食文明演进史。

翠白菜式花插 图源:故宫博物院官网

齐(斋)必变食,居必迁坐

——《论语·乡党》

翻开泛黄的竹简,素食最初的痕迹并非来自信仰,而是庄严的国家祭祀礼仪:

周代祭祀铁律:天子祭天前需“散斋七日,致斋三日”(《礼记·祭义》),期间禁食葱蒜荤腥,以“清洁身体,以通神明”。

孔子的实践:遭丧事时,“食于有丧者之侧,未尝饱也”(《礼记·檀弓》),饮食极尽素简。

汉代“寒食”遗风:为纪念介子推,民间自发形成寒食节禁火冷食习俗,以麦粥、干酪为主。

先秦两汉时期的素食传统植根于:敬天法祖的仪式需求。祭祀者需隔绝秽气,以纯净之身沟通神明。这里的素食是身份性、暂时性的行为,尚未升华为日常信念。

周代水鼎 图源:故宫博物院官网

五谷为养,五果为助

——《素问·脏气法时论》

当道家思想碰撞中医学,素食从仪式走向长生实践:

《黄帝内经》定调:确立“谷肉果菜”饮食结构,指出“膏粱厚味,足生大丁”(《素问·生气通天论》),暗含荤腥致病观。

道家崇尚清简:庄子“藜羹不糁”(《庄子·让王》),甘于粗粮菜汤的生活,视其为精神超脱的路径。

孝道践行素食:守丧期间以豆粥清水为食,体现哀思(如汉代“寒食”习俗)。

道教在战国至魏晋时期的贡献:道家与医家赋予素食延年益寿、修身养性的新内涵,但尚未形成社会性素食风潮。

孔子见老子画像 图源:故宫博物院官网

断酒肉,宗庙以面为牺牲

——《梁书·武帝纪》

公元511年,建康城紫金殿,梁武帝萧衍面对群臣,挥毫写下《断酒肉文》。随着诏令颁布,发生一场饮食巨变:

僧团戒律:敕令僧尼“行菩萨道,应断酒肉”,违者“当依法治问”(《广弘明集》卷二十六)。

祭祀改革:“宗庙牲牢(祭祀牲畜),皆以面为之”(《梁书·武帝纪》),首次以面塑替代活牲。

素斋技艺:寺院催生“假荤菜”,如“素鱼腩、素鹅肉”等(见唐代《清异录》)。

梁武帝的划时代意义:将素食从个人修行推向国家信仰制度,并通过国家祭祀改革提升其合法性,深刻塑造后世汉传佛教饮食传统。

南朝僧成造铜弥勒像 图源:故宫博物院官网

居常蔬食,不茹荤血

——《旧唐书·王维传》

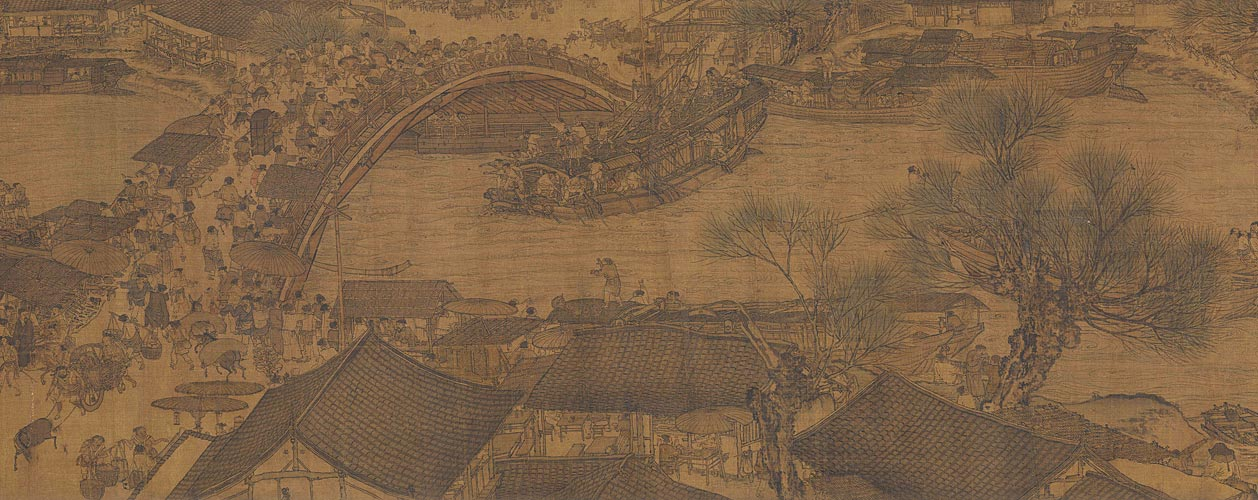

佛教戒律之外,文人的精神境界为素食注入新内涵:苏轼采用辩证观,承认“口腹之欲,何穷之有”,却也写下《菜羹赋》,推崇“煮蔓菁、芦菔、苦荠而食之”。

市井烟火中的素食气息,展现了市民阶层对素食文化的接受:北宋汴京的“素分茶”店专售素食;南宋杭州的面食店供“三鲜夺真鸡”、“假炙鸭”等仿荤素馔。

唐宋素食突破宗教圈层:士人赋予素食风雅内涵,市肆则推动其成为大众化健康选择,素食彻底走向世俗。

张择端清明上河图卷 图源:故宫博物院官网

蔬食胜肉食,清斋胜肥甘

——屠隆《考槃馀事》

明清时期,素食文化达到鼎盛:

宫廷:清宫御膳房设“掌素局”,专司帝后斋戒日素膳(《清会典》)。

寺院:灵隐寺、宝华寺素席成地方名片(清代地方志载)。

食典:袁枚《随园食单》专列“杂素菜单”,系统记载素菜技法和名品。

清代绿漆地枫叶蔬果挂屏 图源:故宫博物院官网

中国素食文化绝非佛教的“舶来品”

源头在礼制:始于祭祀斋戒的“洁敬”需求(周礼)

成于养生观:道家与中医催生长期食素理论(汉晋)

盛于佛戒律:梁武帝制度性推广(南朝)

雅于文人情:唐宋文人赋予其精神美学内涵

化于市井中:宋明清成为大众健康饮食选项

一碗无肉的羹汤里,竟沉淀着:

祭祀者的虔诚、隐士的孤高、僧侣的持戒、文人的淡泊、百姓的巧思……

这绵延三千年的素食基因,早已融入我们的一饭一蔬。下筷之间,何尝不是触碰着华夏文明最幽深的脉动?

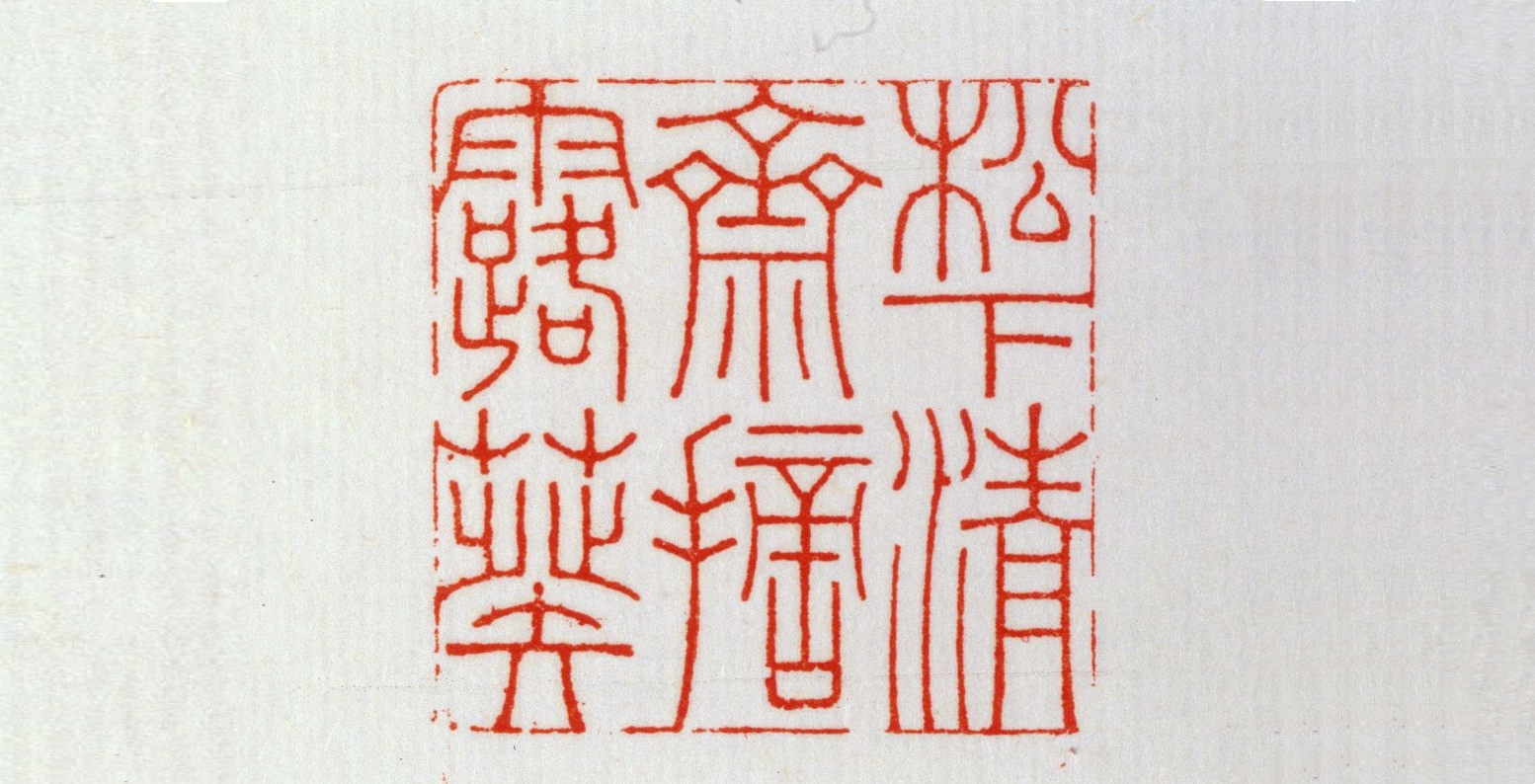

青田石“松下清斋摘露葵”章 图源:故宫博物院官网

【小提示】文中部分图片来源于网络,版权属于原作者,仅为配图表达。如有问题,请私信联系【松兰书社】小学士说明,万分感谢。转载文章需经【松兰书社】授权。