2025年11月2日,杭州马拉松在黄龙体育中心鸣枪开跑。

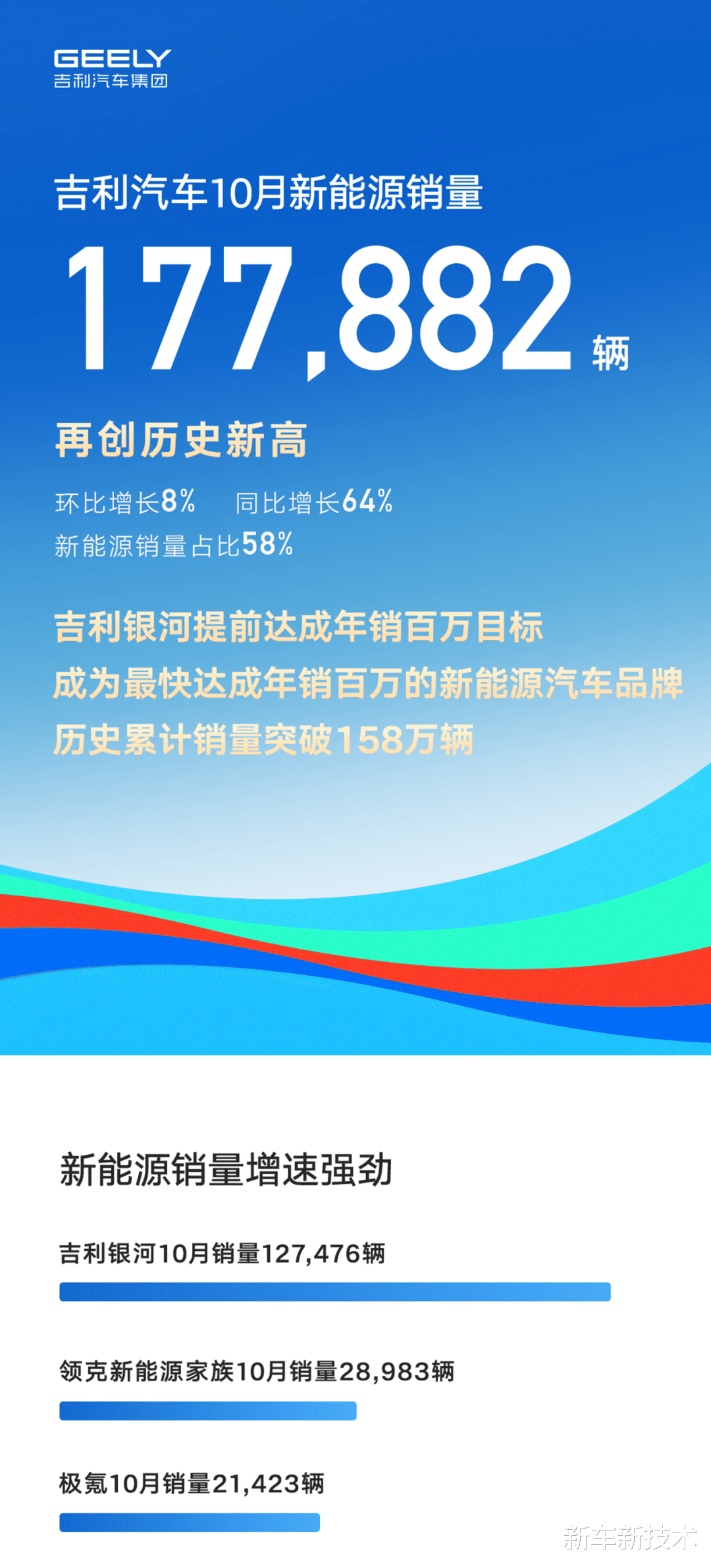

在赛事如火如荼进行的同时,吉利汽车(以下简称吉利)作为赛事冠名合作伙伴,公布了一份令人振奋的成绩单:10月销量突破30万辆,新能源车型销量达17.8万辆,再创历史新高。

更引人注目的是,吉利汽车旗下的吉利银河提前达成"年销百万"目标,成为全球第三家、中国唯二实现这一里程碑的新能源汽车品牌。

赛事与销量,看似是两个维度的"冲刺",却在吉利身上产生了共振。

经常跑马拉松的朋友应该都知道,"跑马"的关键不在于起跑时的爆发,而在于途中持久的耐力与节奏,而吉利在造车这条路上,就如同跑马拉松一样,始终以"跑者"的姿态,坚持"韧稳行远"的长期主义。

它不追逐短期的市场热度,而是在技术、产品、全球化与品牌文化的多维赛道上,持续奔跑,步步为营。这种执着,恰恰是中国汽车工业在激烈变革中最需要的定力。

“所有需要长期投入的事,都像一场跑步。而造车,是一场没有终点的马拉松,比的不是谁起步快,而是谁跑得久、跑得稳。”正如吉利汽车CEO淦家阅所说:"跑一时不难,难的是一直跑下去,就像电影里的阿甘,不顾一切地往前跑。"

这种精神,正是吉利贯穿始终的底色。

“银河速度”背后的战略定力

在这个追求“速成”的时代,汽车行业从不缺少“神话”:一款车一夜爆红,一个品牌凭营销迅速崛起。然而,这些昙花一现的故事,往往难敌时间考验:因产品而火的,潮水退去后终将搁浅;因营销而起的,也难免被流量反噬。

但,吉利银河所展现的“银河速度”,恰恰提供了一个截然不同路径,它不是简单的销量数字堆砌,而是一场精心布局、有序推进的战略实践。

数据显示,今年10月份,吉利银河销量127,476辆,同比增长101%,创历史新高。1-10月,吉利银河累计销量100.2万辆,同比增长187%,提前达成年销百万目标,成为最快达成年销百万的新能源汽车品牌。

此外,凭借上市29个月158万辆销量的成绩,吉利银河也再度树立了全新销量里程碑,彰显“银河速度”。

“银河速度”的背后,是时刻对品牌负责,永远让顾客满意的坚守与追求。正如淦家阅强调:“我们就是要在控制节奏的同时,拼实力、拼耐力,不能掉队,还要做领跑者。”

更值得注意的是,吉利银河的成绩并非依靠单一爆款车型的短期拉动,而是建立在“多品类、全矩阵”产品布局的基础上。

从A0级纯电小车“星愿”月销4.5万辆,到中大型混动SUV“银河M9”上市一个月销量破万,银河旗下七款车型月销过万,覆盖从轿车、SUV到MPV的多个细分市场。

这种“饱和式覆盖”战略的背后,是吉利对市场需求的精准洞察与对产品节奏的严格把控。它不是盲目扩张,而是在每一个细分领域都坚持“高质优价”的产品逻辑,以用户价值为核心,重构市场竞争维度。

正如马拉松跑者在长距离中需要合理分配体能、控制节奏,吉利在产品布局上也体现出极强的战略耐心与系统性思维。这种思维,让吉利在新能源市场的激烈角逐中,既保持了进攻的锐度,又守住了发展的稳定性。

值得关注的是,在整体销量结构中,吉利汽车的新能源渗透率已达58%,1-10月累计新能源销量同比增长106%。

许多车企在电动化转型过程中都经历了阵痛期,而吉利不但实现了“从油到电”的平稳过渡,更是全面驶上了电动化快车道。

这背后的关键就在于吉利汽车坚持的长期主义思维——销量不是终点,而是长期技术投入与用户信任积累的自然结果。

在汽车产业这场漫长的竞赛中,吉利展现出的不仅是速度,更是一种难能可贵的节奏感。这种节奏感,来自于对市场规律的尊重,来自于对造车本质的理解,更来自于对企业发展路径的清醒认知。

技术与安全,长期主义的硬核支撑

如果说销量是外在的“成绩单”,那么技术则是内在的“体能储备”。

在造车这场马拉松中,核心技术就如同跑者的心肺功能和肌肉力量,决定了能够跑多远、跑多久。而吉利始终将技术研发置于战略核心位置,这种投入不是为了短期回报,而是为了构建支撑企业未来发展的坚实基础。

近十一年来,吉利累计研发投入超过2500亿元。这个数字在行业内堪称惊人。作为对比,蔚来近10年累计研发投入630亿,小鹏过去十年在研发和制造领域投入超过500亿元,也就是说,吉利单在研发上的投入,就抵得上“4个蔚来”或“5个小鹏”。

最终,这些投入也转化为了实实在在的技术成果:

从神盾金砖电池系统获得中国汽车工程学会科技进步一等奖,到极氪7X在中欧双NCAP测试中荣获“双五星”安全认证;从千里浩瀚智能驾驶系统在实际路测中积累百亿公里数据,到领克08 EMP白车身被清华大学重点实验室收为教具。

这些成就的背后,是吉利对“安全”与“技术”这两大核心要素的极致追求。“如何让每一次创新,都能给用户惊喜;每一辆车的品质,都足够安全;每一次服务,都能让用户满意而归。”这正是淦家阅对团队提出的核心命题。

“如果一定要说,有什么必须战胜的对手,那就是过去的自己,超越过去的技术,刷新过往的标准。”在淦家阅看来,吉利真正要做的是:不断超越自我。

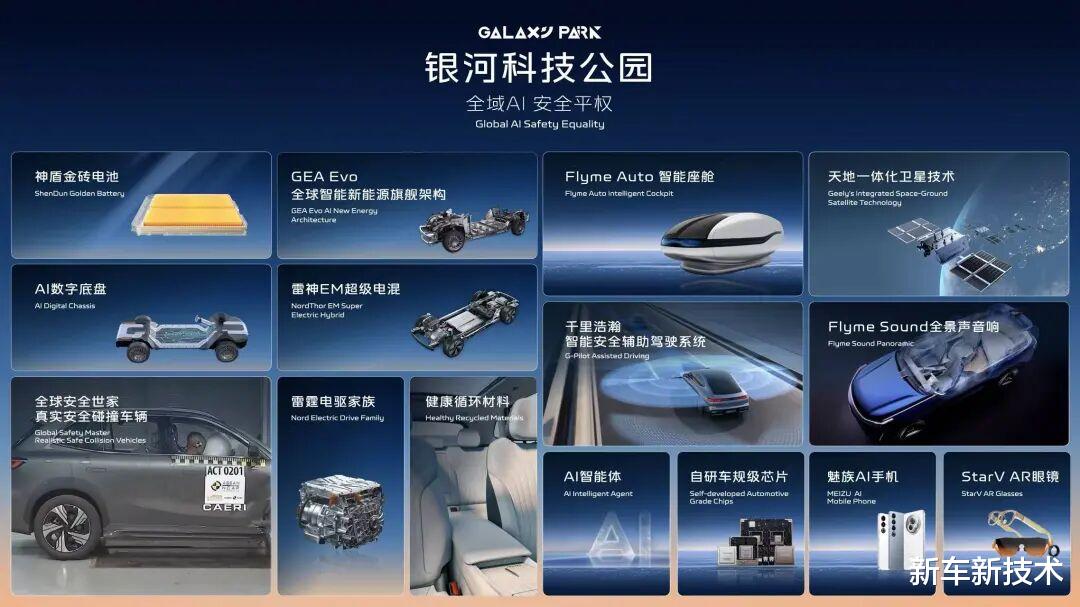

值得关注的是,吉利并未将技术局限于单一功能或车型的升级,而是致力于构建一个“全域AI”的科技生态。

从星睿智算中心2.0的强大算力支撑,到全球64颗在轨卫星组成的天地一体化网络;从雷神电混系统到AI数字底盘,吉利正在实现从“单车智能”到“系统智能”的跨越。

“从整车安全到全域AI;从产品质量到售后服务,每一次突破,都是吉利对长期主义的坚守。”这种技术布局的思路,体现的是一种面向未来的系统性思维——不仅要解决当下的技术痛点,更要为未来的出行体验奠定基础。

在电池安全这个消费者最为关注的领域,吉利的表现尤为突出。

吉利神盾电池安全系统是一套基于电池,同时融合架构、整车、智控、云端的“无盲区”安全防护体系。

在电池需经过的36项安全测试中,神盾电池有23项测试标准远超“新国标”,还主动增加了电池包的底部球击、刮底测试、踩踏测试等12项测试内容。这种对安全的极致追求,正是长期主义思维的具体体现。

正如马拉松跑者不仅需要爆发力,更需要耐力、核心力量与恢复能力,吉利在技术上的投入,也正是为了在智能电动这场“耐力赛”中保持持续领先。

当一些企业还在为某个单项技术突破而欢呼时,吉利已经构建起一个完整的技术生态。这种系统性优势,短期内或许不易被消费者直接感知,但从长远看,它将成为吉利最核心的竞争力。

在汽车产业百年未有之大变局的背景下,这种扎实的技术积累,正是企业行稳致远的关键所在。

全球化不是“出海”,而是“扎根”

在中国汽车品牌集体出海的今天,吉利同样也展现出了全球视野的战略眼光,其全球化战略有着与众不同的深度和韧性。

吉利的全球化,早已超越了简单产品输出的层面,进化成为从产品、制造、供应链到品牌生态的全面落地。它体现的不仅是一家企业的市场拓展能力,更是一个民族品牌在国际舞台上的智慧与格局。

10月,吉利海外出口销量达41568辆,其中新能源占比33%。1-10月累计海外销量突破33万辆。

这些数字背后,是吉利在全球市场“因地制宜”的深度本土化战略的具体成果。

在英国,吉利以EX5为起点,宣布未来五年推出15款新车,建立超千家经销网络;在乌兹别克斯坦,吉利不仅导入纯电与混动车型,更计划建立KD工厂,打造辐射中亚的供应链枢纽;在印尼,银河星舰7 EM-i实现本地化量产;在马来西亚,宝腾e.MAS系列已连续多月稳居电动车销冠。

这些扎实的布局表明,吉利的全球化不是简单的车辆出口,而是深度融入当地市场。它不是在“占领市场”,而是在“共建市场”。这种思路的转变,代表着中国车企出海战略的成熟与进化。

“吉利就是这样,一步一步从中国首家民营车企,跑成了自主品牌的领导者,从中国品牌跑向全球品牌。”淦家阅的这句话,恰如其分地概括了吉利全球化征程的实质。

正如马拉松跑者需要适应不同赛道、气候与地形,吉利在全球化的过程中,也展现出极强的本地化适应能力与战略耐心。这种耐心,让吉利能够在各个市场稳扎稳打,逐步建立起品牌认知和用户信任。

与此同时,需要看到的是,在全球化过程中,吉利正在从“规则的执行者”逐渐转变为“规则的参与者”。

作为中欧汽车碳足迹互认研究工作组副主席单位,吉利积极参与全球碳治理体系的构建,为中国车企的全球化突破技术贸易壁垒,提供制度性通道。

这意味着中国汽车品牌不再满足于在既定规则下竞争,而是开始参与全球产业规则的制定。这种转变需要长期积累,更需要战略眼光,这正是吉利坚持长期主义的最好证明。

吉利的全球化实践证明了,中国制造不仅要“走出去”,更要“走进去”;不仅要销售产品,更要建立体系;不仅要追求规模,更要塑造品牌。这种全方位的全球化,需要的不是短期的市场机遇,而是长期的战略投入和耐心经营。

在中国汽车工业的高速发展中,吉利以其特有的“跑者”姿态,诠释着“韧稳行远”的长期主义价值。从产品布局到技术积累,从国内市场到全球拓展,吉利展现出的不仅是当下的成绩,更是面向未来的格局。

造车如跑马,贵在坚持,难在持久。

在这个充满变局的时代,吉利用实际行动和成绩证明了,真正的竞争力,来自于对长期价值的坚守,来自于对产业规律的尊重,更来自于对初心的不改。

“流水不争先,争的是滔滔不绝。吉利就是要做‘难而正确’的事,韧稳行远,无闻西东。”淦家阅的这句总结,为吉利的马拉松写下了最好的注脚。

这条路很长,但值得坚持。