亲爱的家长,

深夜两点,孩子的房门缝里还透出手机屏幕的微光。 你躺在床上,焦虑、愤怒、无力感交织在一起,心如刀割。

“再说最后一次,把手机给我!” “你再这样昼夜颠倒,人就废了!” “我数到三,再不放下我就断网了!”

这些话说了一遍又一遍,结果呢? 要么引发一场激烈的亲子战争,要么换来孩子更深的沉默和封闭。

我们从未想过,在这场与手机的“争夺战”中,我们正在一步步地,把孩子推向手机那端的虚拟世界。

01

手机不是病根,而是“症状”

请您静心想一想:一个健康、快乐、在学校有成就感、在家有关怀和支持的孩子,会愿意24小时活在虚拟世界里吗?

对于已经休学在家的孩子,手机不是奢侈品,而是“生存必需品”。

它可能是: • 唯一的“避风港”:逃避现实世界的挫败、压力和无法面对的未来。 • 仅存的“连接器”:在现实社交受挫后,维系一丝微弱的社会联系。 • 可怜的“成就感来源”:在游戏通关和短视频点赞中,获得现实中早已失去的掌控感和价值感。 • 麻木自己的“止痛药”:用不停歇的信息流,麻痹内心的痛苦、空虚和迷茫。

您想戒掉的不是“手机瘾”,而是孩子赖以生存的“呼吸机”。

在您强行拔掉这根“管子”/之前,必须为他准备好另一个可以自由呼吸的世界。

02

信号:当孩子在手机里越陷越深

除了昼夜颠倒,如果出现以下信号,说明孩子正在虚拟世界中加速下坠:

◦ “手机等于命”:当你试图收走手机时,他反应激烈,如同面临生死威胁。 ◦ 现实兴趣全无:对过去热爱的运动、爱好统统失去兴趣,不愿走出房门一步。 ◦ 生理机能紊乱:饮食极度不规律,面色苍白,体重剧烈变化,脊椎开始出现问题。 ◦ 情绪直接挂钩:手机被没收时暴躁易怒,拿到手机后瞬间平静。 ◦ 最危险的信号:他在手机里获得的快乐越来越少,但放下手机后的空虚和痛苦却越来越大,陷入恶性循环。

03

从“敌人”到“盟友”:三步夺回我们的孩子

改变不是一场权力的较量,而是一次关系的重建。

第一步:停止无效的“宣战”,开启理解的“对话” 收起您的愤怒和指责,换一种方式走进他的世界。

■ 把“你到底要玩到什么时候!” 换成:“我注意到你最近花很多时间在手机上,是有什么特别吸引你的地方吗? (陈述事实 + 表达好奇)”

■ 把“玩这个有什么用!” 换成:“这个游戏/视频好像很有趣,你能教教我吗?” (尊重他的世界)

目的不是让他放下手机,而是让他愿意对你打开心门。

第二步:看清需求,“翻译”行为 孩子每一个沉迷行为的背后,都有一个未被满足的心理需求。

◦ 如果他沉迷游戏 → 他可能在渴望成就感、掌控感和团队归属感。 ◦ 如果他刷短视频不停 → 他可能在逃避现实压力、填补内心空虚。 ◦ 如果他泡在社交平台 → 他可能在寻求被看见、被认同和人际连接。

我们的任务,是帮助他在现实世界中,找到满足这些健康需求的替代方式。

第三步:签订“停战协议”,而非“投降条约” 与其强行禁止,不如共同商定一份双方都能接受的“手机使用家庭协议”:

1. 共同制定:让孩子参与规则的制定,而不是被动执行命令。例如:“我们一起看看,每天玩几个小时既能让您放松,又不影响基本作息?”

2. 小步前进:目标不是“从此不碰手机”,而是“今晚比昨天早睡半小时”。庆祝每一个微小的进步。

3. 提供“替代方案”:在要求孩子放下手机的同时,提供一个有吸引力的现实选择。 例如:“如果你现在愿意放下手机,我们可以一起看你最爱吃的那部电影/点个披萨/下楼散散步。”

04

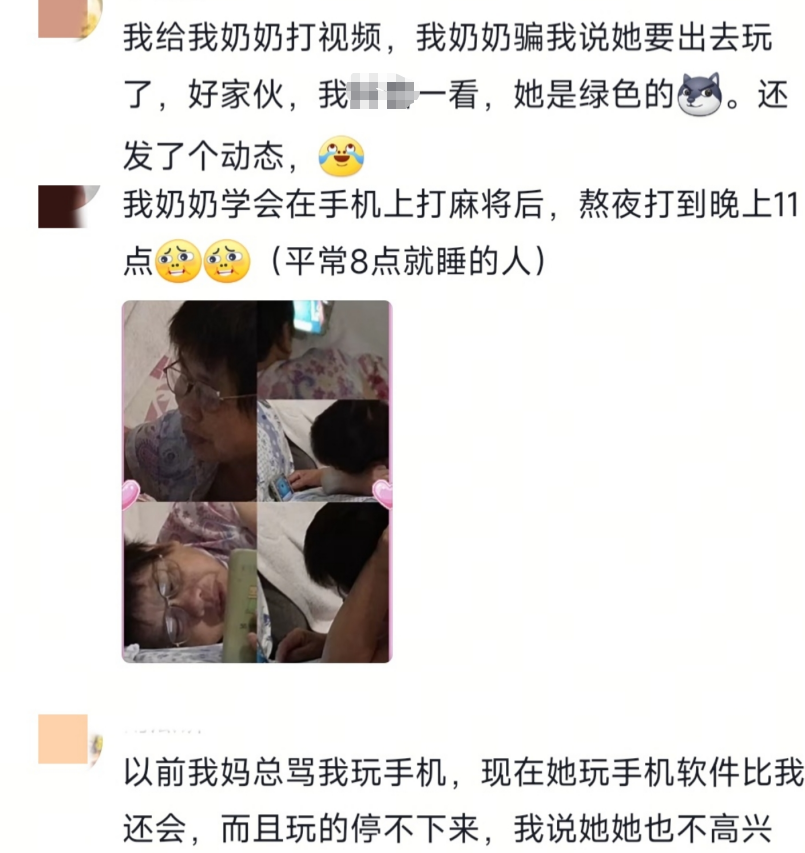

最深的反思:我们是否也是“低头族”?

在我们指责孩子的同时,也请诚实地面对自己:

我们是不是也机不离手,在家里各自盯着屏幕? 我们是不是除了“吃饭了”“作业写完了吗”之外,缺乏有趣的亲子互动? 我们是不是也常用手机或平板来让孩子“安静一会儿”?

孩子的沉迷,有时只是我们这个时代家庭失联的一种缩影。

想要把孩子拉回现实世界,最好的方式,是让现实世界变得足够温暖、有趣、值得期待。

写在最后:

亲爱的家长,我知道您很累,很无助。

但请相信,那个躲在手机后面的孩子,比您更痛苦、更迷茫。他不是在对抗您,他是在用自己的方式求救。

请停止与手机的战争。 因为您要赢回的,不是一场对抗的胜利,而是一个孩子的真心。

从今天起,让我们努力成为孩子现实中,比手机更有趣、更温暖的“引力场”。 当现实世界足够精彩,虚拟世界才会恢复它本该有的位置——一种工具,而非全部。