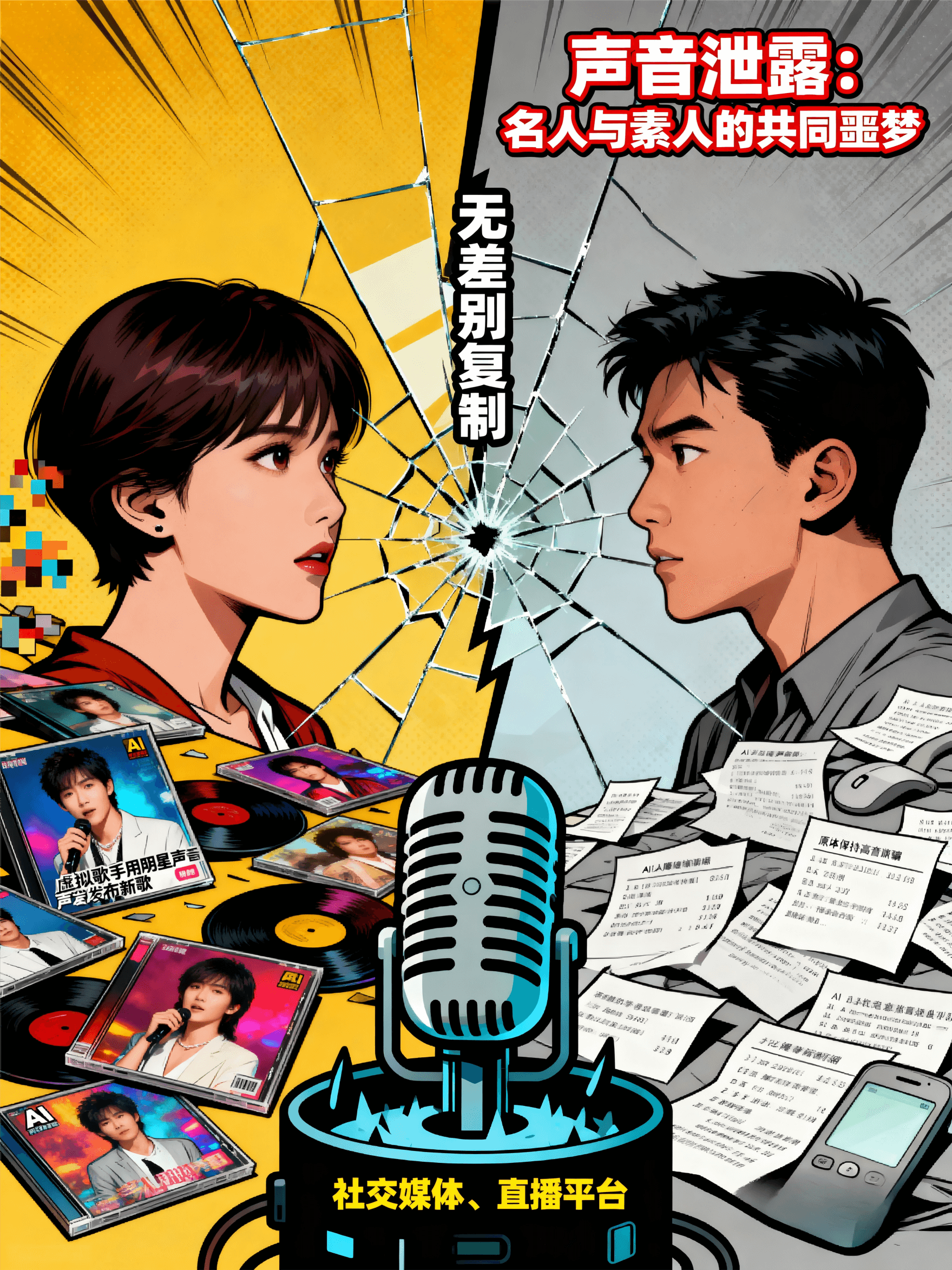

设想一下,某一天点开熟悉的直播间,却听闻主播正用“另一番模样”跟网友交谈。既非模仿秀,也不是技能秀,而是AI径直“盗取”了她的声纹,于全球千万人耳畔发声。这并非科幻设定,乃是OpenAI音频模型引出的一个现实难题,当AI能够批量复制你的声音,究竟是谁在与世界交流。

从工具到冲突

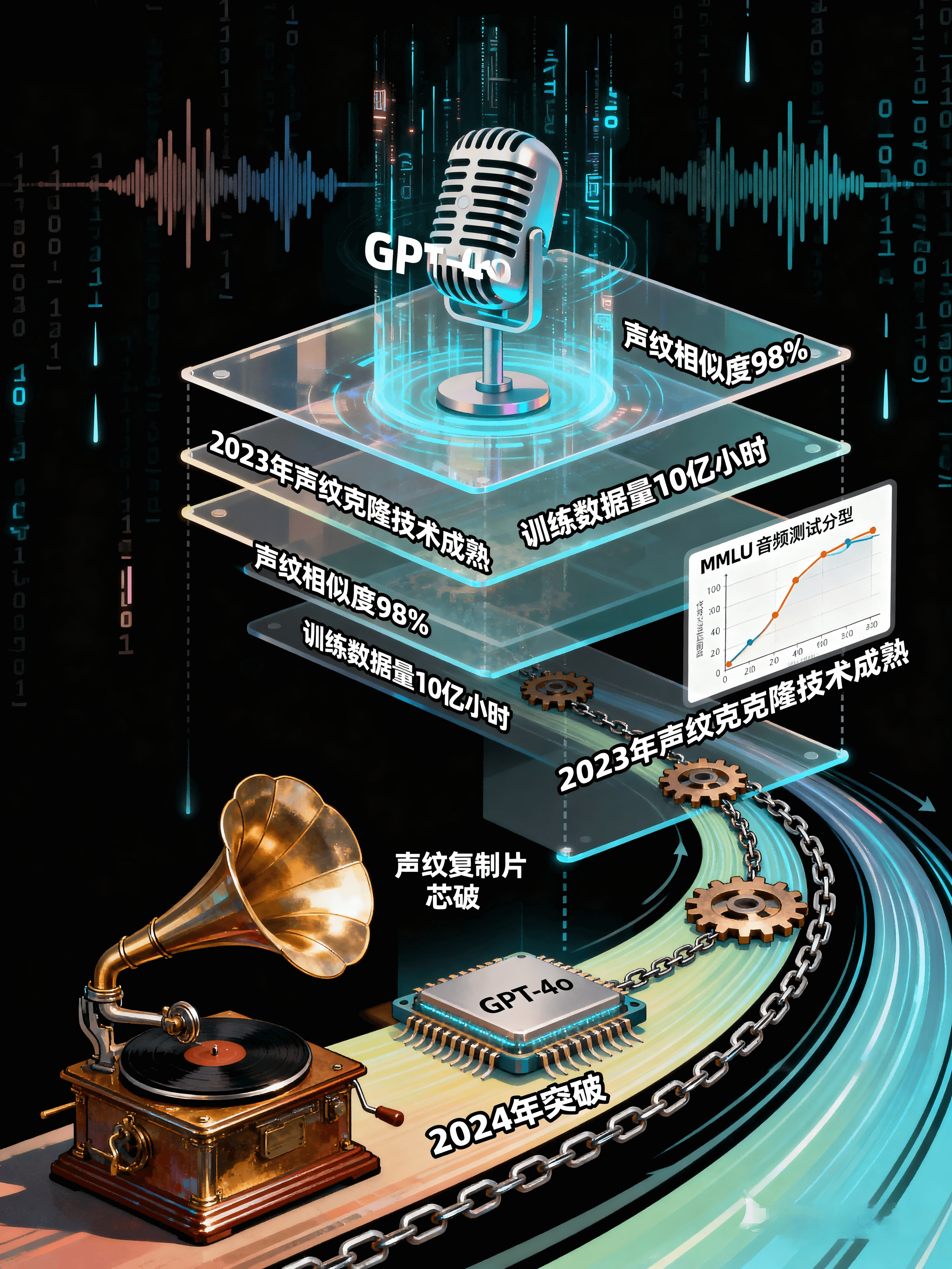

音频生成模型的发展,仿佛是一场魔术表演。从最初的文字转语音起步,逐渐地演进到声纹复制,一项项技术难题,接连被突破。OpenAI推出的最新音频模型,赢得了广泛的赞誉,被视为高度逼真、极为相似的代表之作。这项技术在智能客服、内容创作、虚拟主播等多个领域,得到了广泛的应用,借助技术手段,让沟通与娱乐,实现了有效连接。不过表面的便利,仅仅是个开端,隐藏其后的风险与挑战,正悄然浮现。

谁拥有这把“喉舌”

风波的引爆点,并无意外。一位知名的配音师,在未获授权之时,被AI克隆了声音。她提起诉讼后的首宗案件,在行业内掀起轰动。社交平台,一片哗然。有人质疑创新被束缚,有人同情那被“盗取声音”的人。OpenAI公开回应,着重提及技术的透明与合规承诺,模型的发布也有被暂停的情况。争议就在AI和版权之间,不断蔓延开来。

声音权利框架崩溃

声音究竟,是否属于“肖像”?AI合成的声音,又是否还归属于个人权利范畴呢?这场法律上的拉锯战,着实让人感到惊诧。

美国NoAIFRAUD法案已然把声音人格权纳入强力守护范畴,只要是未经授权,不管是直接克隆,**而且还是用未获许可的AI克隆声音,统统构成侵权。

中国的法院同样明确,声音要是具备可辨识性,便享有人格与财产权的双重保护。而且居然在声音可识别这一情况下,就会出现这样的权利保障情形。

判例呈现,倘若AI训练与生成流程里侵害了声音权益,不只是科技公司,平台以及下游用户也很难免除责任。

法律的模糊带来巨大焦虑,行业急需边界,

代码的忠诚与背叛

AI音频模型训练依赖大量网络语音,很难躲开版权陷阱。模型的记忆机制会产生相似度极高的“声音还原”,即便配上水印识别与检测手段,也不一定绝对安全。而且更关键的是技术存在“无差别复制”情况不管是名人还是普通人,声音一旦泄露就有被克隆的风险。防侵权技术虽有进步,可利益和风险的权衡始终难以解决。

自检和合作的博弈

播客短视频平台,正加强配音审核,声优与配音演员,不断站队维权。科技公司,试图用协议,来约束使用,内容平台,引入监测,以及用户举报机制;不过产业链各环节,对合规的诉求,并不相同。有的平台,宁可牺牲,些许创新速度,也要筑牢,版权的防护堤。这实则是一场,关乎利益再分配,与生态重塑的博弈,每个角色的立场,竟然在摇摆转换。

三大法域分野清晰

美国版权司法借助DMCA以及新法案来强化保护,欧盟数字服务法案为AI输出划定了使用范畴,与此同时需要履行告知义务;中国正在加速推进版权法的修订进程,并且陆续颁布了相关的配套条款。在“模型训练是否属于合理使用”“生成内容的权利归属”等问题方面,各地的立场有着显著的差异,呈现出三方同时进行的局面。在全球范围内,监管思路尚未统一,对于合规要求和技术创新孰轻孰重,仍然没有明确的定论。

声音不是数据而是身份

真正该正视的事儿是,声音不再是冷冰冰的数据组合,反倒成了每个人独特身份的延展。要是把声音被克隆与身份被盗相提并论,行业、法律以及社会,都得重新构建底线。AI真正的价值并非无限制地拓展,而是打造“有限信任”,而且只有在明晰授权,可溯源以及强监测之下,才能达成创新和权利的双赢,这才是未来的解法。

如果让你做出选择,你是支持AI无限创新,将声音身份变为可交易的商品,还是坚持原则,主张每个人的声纹都应受到严格的法律保护?在开放与封闭的边界上,你倾向技术进步,还是更看重个人权利?

参考来源和文献清单:

U.S. Copyright Office. (2023).Copyright and Artificial Intelligence: A Report to Congress. Library of Congress.

The Authors Guild et al. v. OpenAI, Inc. (2023).Class Action Complaint in the United States District Court for the Southern District of New York. Case No. 1:23-cv-08292.

European Commission. (2024).Impact Assessment on the AI Act's Copyright Provisions. Commission Staff Working Document, SWD(2024) 45 final.

Andreessen Horowitz. (2023).Submission to the U.S. Copyright Office on Artificial Intelligence and Copyright. Docket No. 2023-6.

声明:本文旨在探索科技趣味,超90%内容为原创撰写。创作中使用AI工具增效,所有知识点均经人工核实。图片素材均为实拍或AI生成。坚持分享前沿科技,传播正能量。