秋月悬庭时,宣纸便有了呼吸。墨色是夜的呼吸,留白是光的呼吸,而那些跌宕的笔触,恰似风过竹林时,天地悄然舒展的筋骨。这"一庭秋月是非远"的境界,原是书画家在方寸之间,为观者预留的逃世秘境。

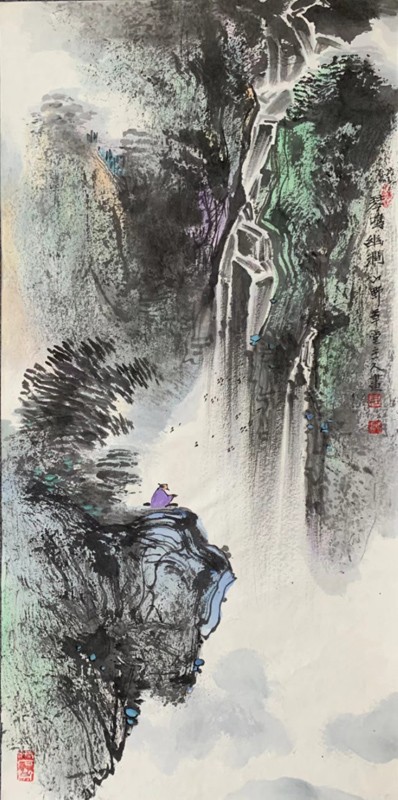

赵雅清 画作

古人画秋,总爱在赭石与藤黄间藏三分禅意。倪云林笔下的《秋林野兴图》,树不生叶,山不著色,唯有孤亭坐忘于天地,恍若庄子所言"虚室生白"的注脚。这恰似张英家书里"让他三尺又何妨"的智慧——当墨色退到纸边,留白处反而涌出万顷波涛。正如八大山人画鱼,眼珠上翻看天,笔墨极简处,藏着对尘世最深的慈悲。

赵雅清 画作

最妙是那抹秋月般的留白。王维画雪,不着一笔,只题"空山不见人,但闻人语响",便让整幅画活了过来。这留白不是怯懦,而是"风物长宜放眼量"的格局。就像黄公望画《富春山居图》,用了七年时光,将千里江山浓缩成水墨的呼吸,每一处空白都在说:人生不必填满,退一步自有云开月明。

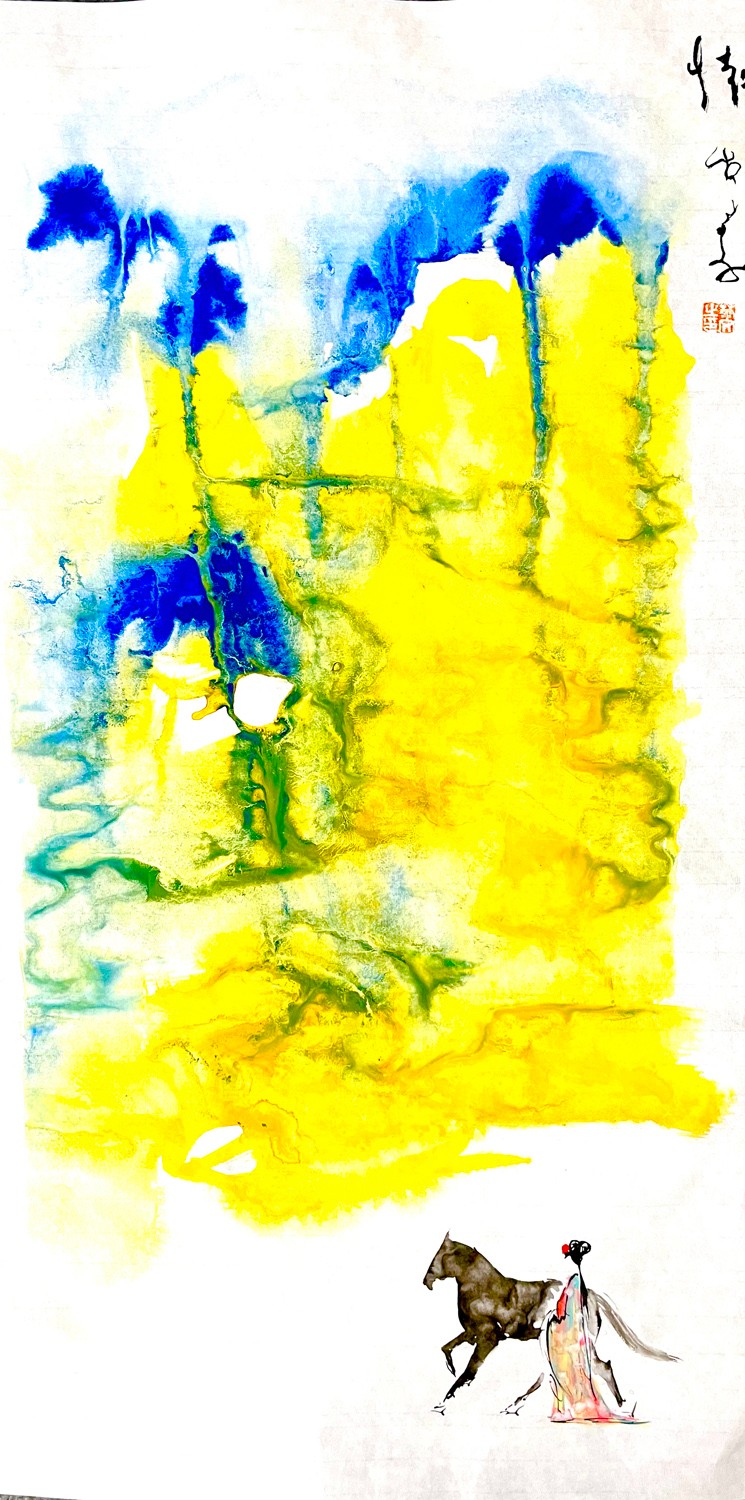

张咏梅 画作

书画里的秋月,照见古人的处世哲学。徐渭画蟹,壳硬心软,脚踏枯叶却眼望沧海,恰如"让人三分不吃亏"的智者模样。郑板桥题竹"咬定青山不放松",根却扎在松软的泥土里,这进退之间的平衡,正是"海宽不如心宽"的生动写照。当我们在墨色中看见自己的倒影,便会懂得:真正的强者,都懂得在笔锋转折处,给世界一个温柔的弧度。

凌云 画作

此刻展卷《寒江独钓图》,马远只画一叶扁舟、一个渔翁,其余皆是空阔。这空阔里藏着最深的满足——不必争满江渔火,只需守住心中明月。原来书画与人生相通:让出三分墨色,方能收得万里秋光;退后一步天地,才见整个宇宙的辽阔。

许若文 画作