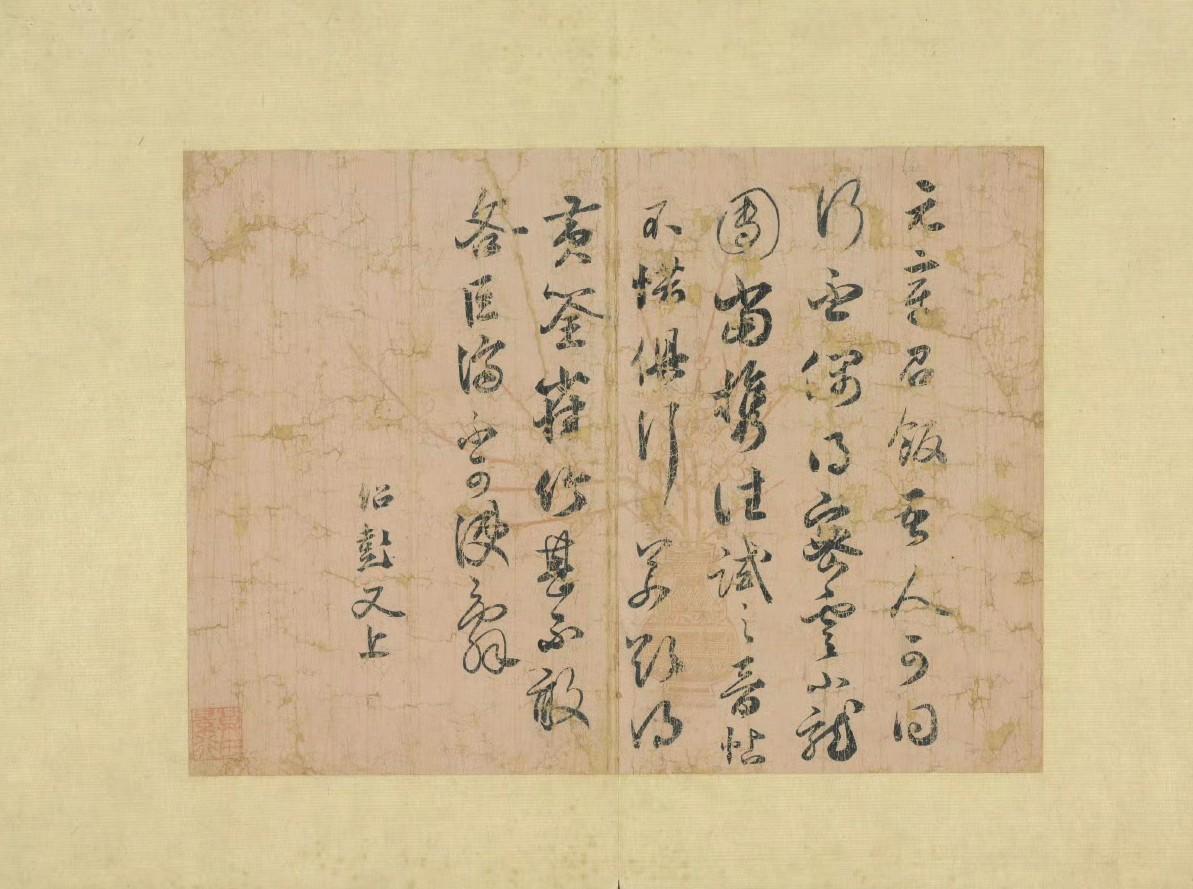

好的,没问题!作为一名资深的自媒体写手,咱就聊聊文徵明给唐寅《秋墅联吟卷》写的那个行草书跋。这篇文章,咱不扯那些老掉牙的文人八卦,也不深究他们俩到底啥关系,就纯粹从“字”的本身出发,用大白话把里面的门道给您讲清楚、讲透彻,保您看完能摸到一点学习行草书的窍门。

你是不是也有过这种经历?看到一幅古代名家的行草书,第一感觉是“哇,真帅!”,但再仔细一看,心里就开始打鼓:“这字好是好,可到底好在哪儿?为啥我写不出来这种感觉?” 别急,今天咱们就拿文徵明给老朋友唐寅的《秋墅联吟卷》写的跋文当个范本,我给您拆开揉碎了讲讲,保证您听完之后,再看行草书,眼神儿都不一样了。

咱们看文徵明这幅字,第一眼的感觉是什么?是“干净”,对吧?一点都不乱,清清楚楚的。但这干净里头,又透着说不出的潇洒和劲道。这就涉及到行草书最核心的一个技法了:笔法。 文徵明的笔法,可以说是“精准的放纵”。什么意思呢?他下笔非常肯定,每一笔的起笔、行笔、收笔,都交代得清清楚楚。比如一个点,他不是随便一按就完事儿,而是有“落、按、提、收”这么一个细微的过程,所以他的点画看起来是饱满而有精神的。再比如他的转折处,您仔细看,他不是画个圆圈糊弄过去,很多时候是用了“方折”的笔意,笔锋先稍稍提起来,再按下去换个方向走,这样写出来的字,骨架就特别硬朗,有力度,这就是我们常说的“骨法用笔”。咱们自己写字,有时候为了追求“草”的感觉,就容易画圈,线条是滑的、软的,而文徵明教给我们的恰恰是:越是写流动的字,笔底越要有“刹车”和“换挡”的控制力。

光有笔法,字写得再漂亮,也只是一个一个的,成不了一篇精彩的文章。这就得说到第二个关键点了:结构,也就是单个字的造型能力。 文徵明的字,您单个拎出来看,会发现他特别喜欢用一种“欹侧”的手法。简单说,就是让字稍微“歪”一点,但歪而不倒,像是在跳舞,动态就出来了。比如一个字,他可能把左边部分写低一点,右边部分抬高一点,或者把某几个笔画故意伸长、缩短,打破那种四平八稳的“呆板”。但是,您注意,他这种“歪”是控制在合理范围内的,重心还是非常稳的。这就像杂技演员走钢丝,身体左右摇摆,但核心力量始终绷着,绝不会掉下来。我们平时练字,可以多学学他这种“造险”又“破险”的本事,别把每个字都写得像站军姿,试着让它们“活”起来,有点个性。

字写得好看,单个字也活了,那是不是把它们排排队放在一起就是一幅好作品了呢?还真不是。这就引出了第三个,也是最见功力的层面:章法,也就是通篇的布局。 您看文徵明这篇跋文,从头到尾,气息非常连贯,像一首舒缓的古曲。他是怎么做到的呢?秘诀在于“虚实相生”和“牵丝引带”。字与字之间,不是完全分开的,也不是全都连在一起。他是有连有断,有时候用细细的游丝把两个字巧妙地连接起来,这叫“牵丝”,增加了流动感;有时候则干脆利落地断开,留下“空白”。这些空白可不是多余的,它给了整个画面“呼吸”的空间,所谓“疏可跑马,密不透风”,就是这个道理。您感受一下,是不是这种有连有断、有黑有白的安排,让整篇字产生了一种音乐般的节奏感?

说了这么多理论,可能您还是觉得有点抽象。那咱们来点实际的,如果咱们想从文徵明这里学几手,该怎么练呢?我给您个特别具体的建议:别一上来就通篇临摹。 那样很容易变成“画字”,只描了个外形。您不如分三步走:第一步,“抓点画”,就专门找里面最有特点的几个笔画,比如他那个带方角的捺脚,或者有力的竖钩,反复练,体会他下笔的力度和角度。第二步,“拆结构”,专门挑几个造型别致的单字,看看他是怎么安排笔画之间的疏密、高低、胖瘦关系的,像拆解一个精密仪器一样把它看明白。第三步,“看关系”,不看字本身,只看字和字之间的那条“无形的线”,看它们怎么呼应,怎么大小错落。这么练下来,您收获的就不是一个模糊的“感觉”,而是实实在在可以用于自己书写中的“零件”和“技术”了。

您看,这么一分析,是不是觉得文徵明的字不再是“遥不可及”的艺术品,反而像一位耐心的老师,在手把手地给我们展示行草书的技法要点?其实啊,书法的学习就是这么一层窗户纸,捅破了,您自己也能看出美丑,练出方向。剩下的,就是靠时间和耐心,去慢慢体会和消化这些技巧了。