引言:来一瓶82年的拉菲:葡萄酒在中国的往日神话

改革开放初期,在欧美生活方式的示范效应以及香港、欧美影视作品的推动下,一批先富起来的中国人开始选择葡萄酒来彰显身份与品位。葡萄酒与西装、咖啡一同被塑造成“成功人士的生活符号”,成功人士手持红酒杯的形象更是深入人心,成为高品位生活的象征。

在这一背景下,葡萄酒迅速成为商务宴请与高端政务接待的宠儿,尤其受到企业家群体的青睐,喝红酒既能活跃气氛,又显得主人有格调、有品位。以拉菲为代表的名庄酒被塑造为财富与阶层的硬通货,“来一瓶82年的拉菲”更成为身份炫耀的社交暗语,国内甚至流传着“拉菲年产量20万瓶,中国年销量却达200万瓶”的消费神话。

围绕葡萄酒产区、等级、年份与橡木桶的一整套营销话术,更为其披上了一层文化面纱,精准吸引了一批渴望摆脱“土味”、彰显圈层品位的中国土老板。对他们而言,喝葡萄酒不仅是品位的提升,更是过上欧美精英式生活的象征。

在这一系列因素的推动下,葡萄酒在国内迅速走红。法国抢占先机,将波尔多干红与“浪漫”、“优雅”、“艺术”、“精致生活”等概念绑定,激发了广大消费者对法式生活的向往,极大地提升了法国葡萄酒在消费者心中的地位。而澳大利亚,智利和西班牙的葡萄酒凭借高性价比赢得了中国消费者的青睐。

张裕、长城、王朝等国产巨头抓住机遇,凭借低廉的价格,大规模的渠道建设和市场营销,让葡萄酒走进大众消费群体,推动葡萄酒在国内的消费热潮。

然而自2015年到达顶峰后,中国葡萄酒市场持续性下滑,无论是国产葡萄酒还是进口葡萄酒,销量持续萎缩,行业整体呈现跌跌不休的困境。

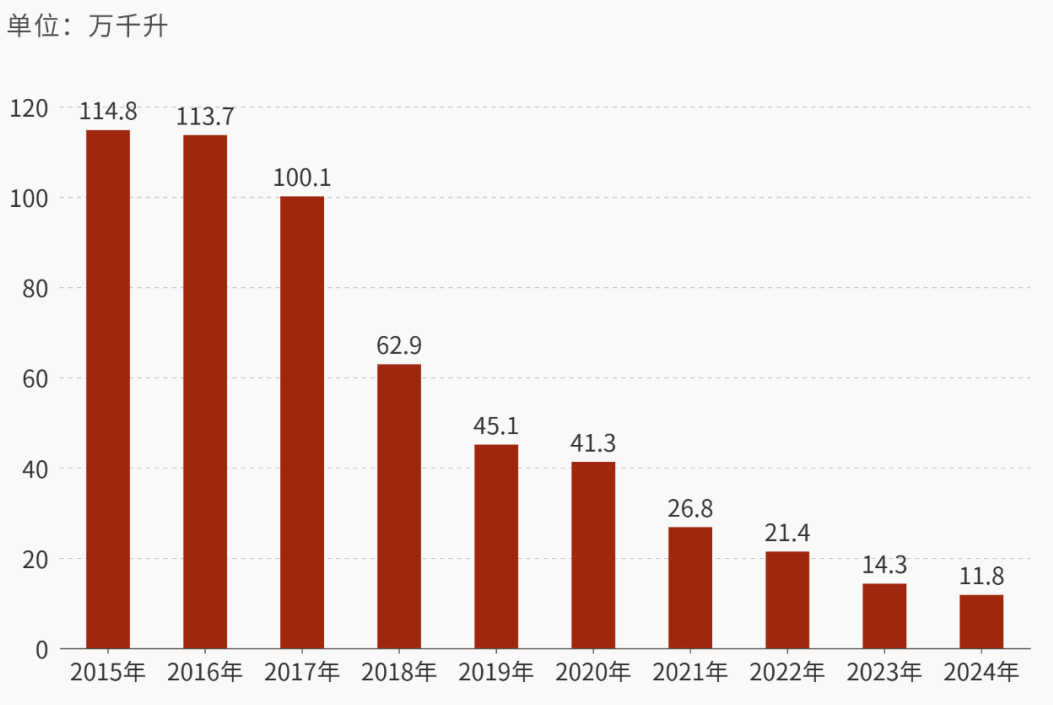

中国葡萄酒行业产量 数据来源:国家统计局

工业和信息化部数据显示,2024年中国葡萄酒市场(含进口)总规模约为200亿元。其中国产葡萄酒产量1.18亿升,同比减少17.5%,仅相当于2015年产量的8.3%。2025年上半年,产量下滑至0.44万千升,连跌11年,从400多亿下降至如今不足百亿。

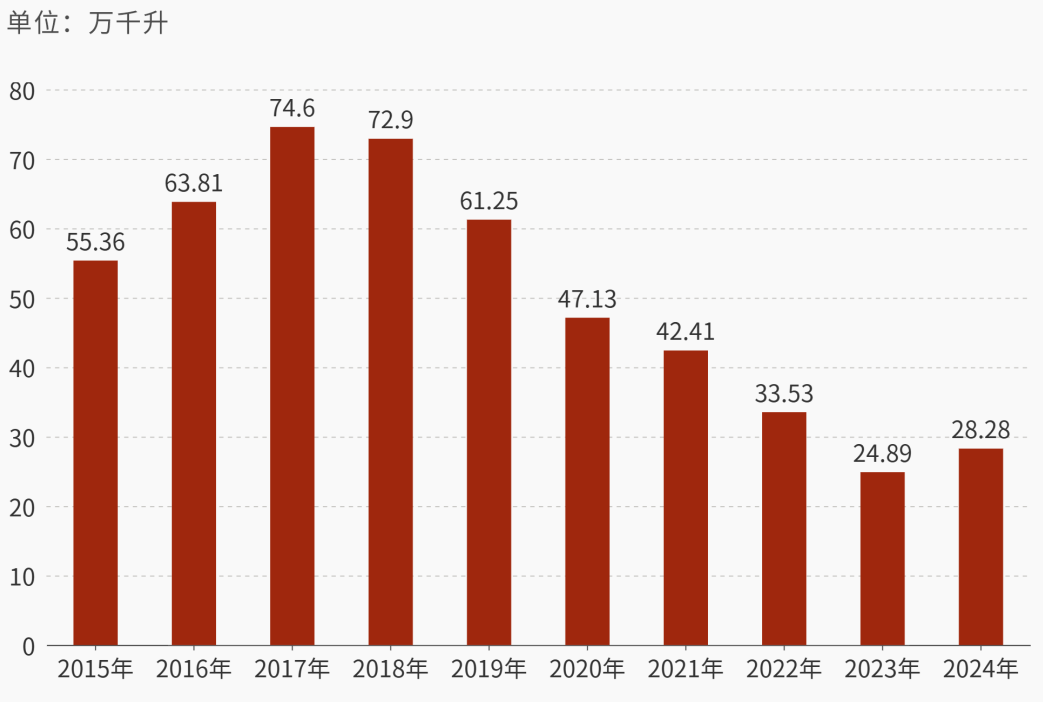

进口葡萄酒数量 数据来源:海关总署

进口葡萄酒在2017年达到7.46亿升顶峰后,也进入下跌通道,2023年跌至2.489亿升,2024年因澳大利亚葡萄酒的回归而短暂上扬,全年进口量约为2.8 亿升,同比上涨13.6%。然而这一反弹未能持续,2025年再度下跌,前三季度进口量约1.66亿升,同比下降22.58%。

消费场景收缩:

受酱酒热潮以及禁酒令新规的影响,葡萄酒在传统的政务与商务宴请市场大幅收缩,而在家庭消费场景中,尚未建立起持续的消费习惯。在新兴的社交场景如酒吧、露营、Livehouse等,葡萄酒因饮用方式复杂、难以融入其中,错失年轻消费群体。

图片AI生成

消费趋势转变:

在健康趋势的风潮下,Z世代等年轻消费群体更青睐低度酒、果味酒和精酿啤酒,这些品类持续分流葡萄酒的市场份额。

消费两极分化:

市场呈现“两头热,中间冷”的局面,高端市场追求名庄酒,大众市场追求极致性价比,导致定位中端的国产葡萄酒处境尴尬。

进口葡萄酒全面挤压:

随着澳洲葡萄酒的回归,以及智利、新西兰等国凭借零关税政策持续放量,进口葡萄酒形成国产葡萄酒形成全面挤压态势。

其他酒类加速替代:

威士忌、干邑等烈酒占据高端社交场景;低度预调酒、果味酒等年轻化产品不断抢占“微醺”休闲时刻,葡萄酒的固有消费场景持续被侵蚀。

产品创新滞后:

市场长期以干红为主导,产品同质化严重,口感与形态创新不足,难以匹配年轻人对“小瓶装、低酒精度、果味易饮”的需求。尽管白葡萄酒、桃红等小众品类逆势增长,但体量太小,难以拉动整体大盘。

成本与盈利压力:

行业普遍面临库存积压问题,导致企业现金流紧张,难以支撑长期的品牌建设与产品创新投入,形成负向循环。

缺乏文化根基

过去国产葡萄酒在文化表达上过度依赖西方话语体系,未能与中国文化深度融合。在“国潮复兴”背景下,这种脱离中国语境的文化表达,使葡萄酒被年轻消费者视为“西式仪式道具”,缺乏文化根基,难以引发消费者共鸣。

饮食搭配场景缺失

葡萄酒未能有效融入中餐的丰富场景,与火锅、烧烤、家常菜等日常饮食文化结合不足,限制了其日常化消费。

行业教育过载

行业过度强调产区分级、年份差异、品鉴术语等"专业门槛",将轻松饮酒变成知识负担,这种"教育反噬"加速了消费群体的流失。

商业世界的法则是“物竞天择,适者生存”。中国葡萄酒若想重返巅峰,就必须主动求变,打破“西式仪式感”的固有枷锁,以“用户为中心”完成五大战略重构——产品价值重构、包装形态重构、消费场景重构、文化认知重构、渠道布局重构,跳出“卖酒”的单一模式,转向“提供情绪价值 + 适配生活方式”的生态化竞争,建立属于中国市场的葡萄酒消费新范式。

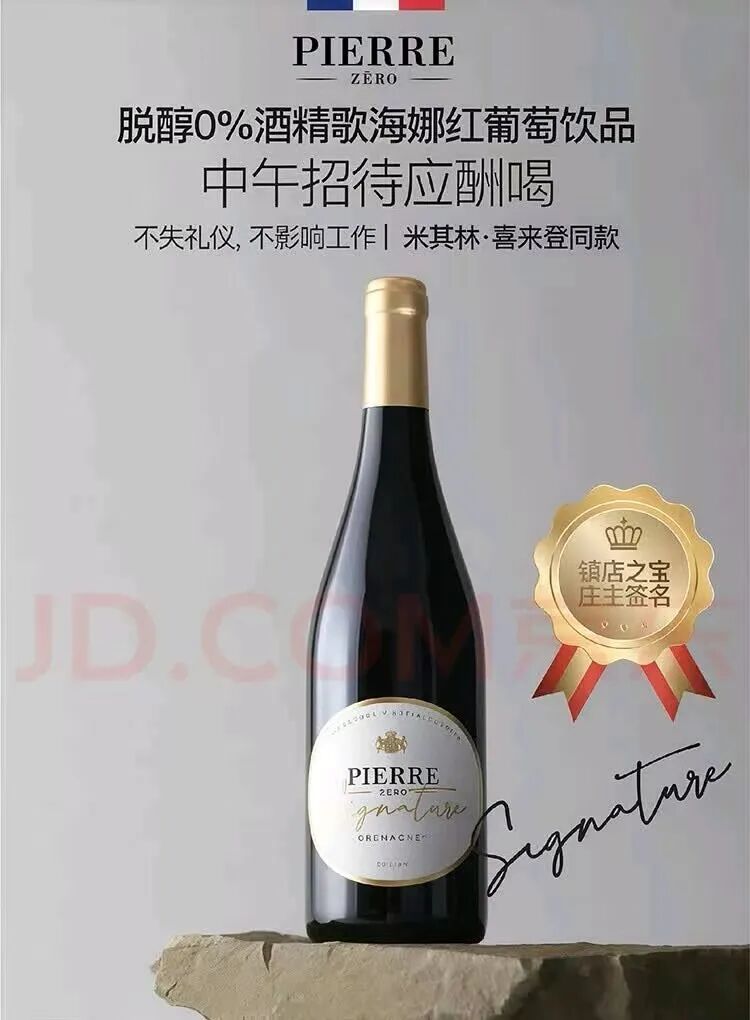

无醇化产品创新:

伴随健康理念深化,无醇、低醇葡萄酒成为年轻消费者的“新宠”。通过主攻低醇 / 无醇赛道,打造“有酒感但无酒精”创新品类,解决年轻消费者“想喝酒但怕醉”“开车不能喝”的痛点,成为日常饮用的“轻负担选择”。

口味化产品创新:

推出果味配制酒、花香型配制酒、茶酒融合等创新产品,通过降低单宁涩感、增强花果香气,如开发“蜜桃乌龙”、“桂花茉莉”等东方风味葡萄酒,迎合年轻人的口味,降低品尝门槛。

图片AI生成

多元化产品创新:

突破干红一枝独秀的单一格局,打造白葡萄酒、桃红葡萄酒、起泡酒等品类矩阵。清爽型白葡萄酒契合海鲜餐饮、夏季消暑场景;高颜值桃红酒适配露营、闺蜜聚会等轻社交需求;仪式感激泡酒切入节庆、纪念日市场,细分场景,形成强力增长点。

价格带重构:

双管齐下,一方面以“东方风土+匠心酿造”对标全球酒庄,抢占价值制高点,打造高端葡萄酒,树立品牌标杆。另一方面打造30-50元大众爆款、10-20元便携爆款等超级大单品,激活最广阔的消费市场,形成“高端立标杆、大众拓市场、中端补空白”的全价格带布局。

形态轻量化:

除常规款外,推出300ml以下迷你装、利乐包、易拉罐装及高品质袋装产品,无需开瓶器和杯具,适配一人食、露营、通勤等场景,实现葡萄酒的“即饮化”与“移动化”。如云仓酒庄推出“200ml迷你便携装葡萄酒”,开盖即饮无需醒酒;张裕 “醉诗仙”小酒以187ml规格主打聚会、居家观影、场景,成为年轻人的小确幸。

图片AI生成

颜值社交化:

将东方美学、地域文化与现代设计语言相融合,设计新潮的包装,打造“颜值即正义”的视觉冲击力,激发年轻消费者在社交媒体上的拍照、分享行为,使产品包装成为自带流量的“社交货币”。

图片AI生成

年轻社交:

将葡萄酒融入闺蜜聚会、露营、音乐节等轻松社交场合,通过高颜值、易饮性使其成为新的“社交润滑剂”。

悦己独酌:

打造“一个人的小酒”概念,将葡萄酒塑造为下班后、追剧时陪伴身心放松的“情绪饮品”,开拓“微醺独酌”的增量市场。

本土餐饮:

打破“红酒配西餐”的刻板印象,开发适配火锅、烧烤、家常菜的高酸干白、低单宁桃红,推出“中餐+红酒”搭配方案,渗透夜间经济。

图片AI生成

节庆仪式:

对婚庆、节日等特定节点开发定制化、限量版产品,创造节庆仪式感。如长城玖系列在七夕推出可投射星座图案的“星空瓶”,通过创造话题性仪式感,成功吸引年轻消费群体。

构建“中国风土”文化叙事:

深度挖掘宁夏贺兰山东麓、山东烟台、新疆天山北麓等中国精品产区的风土故事,系统梳理产区历史、酿造工艺、风土特征,打造“中国风土”文化IP。将中国风土、东方美学与葡萄酒文化结合,让喝中国葡萄酒成为新时尚。

创造“新中式”的饮用仪式:

不再拘泥于繁复的西方品鉴程式,而是创造如“围炉煮酒”、“月下对酌”等富含中式意境与情感的饮用场景,让葡萄酒自然融入中国人的生活哲学与情感表达。

打造“沉浸式”的文旅体验生态:

推进酒庄旅游与本土文化活动深度融合,推出“葡萄园认养,节气采摘、定制化酿酒体验”项目,让消费者从“消费者”变为“参与者”。结合汉服游园、名酒品鉴、民乐演出等元素,让消费者在沉浸式体验中感知中国葡萄酒“东方风土+匠心酿造”。联动国风音乐节、城市马拉松等活动,让葡萄酒成为承载记忆的文化符号,重塑消费者对中国葡萄酒的认知。

构建“国潮化”的跨界矩阵:

与本土设计师、艺术家、国潮品牌、非遗传承人跨界合作,打破“葡萄酒=西式”的认知。如张裕与泡泡玛特联名推出“葡萄精灵”盲盒酒,与新中式家居品牌联名打造“茶室微醺套装”,与非遗剪纸艺人合作设计瓶身,让葡萄酒成为新中式生活方式的核心载体。

线上:以内容重构消费心智

社交平台种草:

在抖音、小红书、B站联动生活类、美食类、国潮类KOL/KOC打造爆款内容,如“中餐配葡萄酒指南”“一人独酌治愈时刻”“露营葡萄酒清单”等场景化短视频,让葡萄酒自然融入年轻人的生活语境。

直播电商破局:

在天猫、抖音、小红书推出“酒庄溯源直播”“国潮联名首发”“场景化套装秒杀”,通过“沉浸式展示+即时互动”降低决策门槛。

线下:以场景+体验实现精准渗透

年轻场景绑定:

进驻露营地、livehouse、国潮集合店等年轻人聚集场所,推出“露营微醺套装”等定制产品,实现场景化即时消费。

新零售渠道深耕:

布局山姆会员店、ALDI、盒马等年轻化新零售渠道,打造“爆款单品+场景陈列”,强化“即时适配”的消费联想。

社区轻量化体验:

在社区开设“新中式葡萄酒体验角”,提供免费品鉴、中餐搭配咨询、简易酿酒教学等服务,以“低门槛体验”激活周边社区的日常消费。

结语:

通地五大战略重构,让中国葡萄酒在“物竞天择”的商业世界中,完成从“适者生存”到“引领潮流”的破圈,从“产业复苏”到“文明输出”的蜕变。

未来,中国葡萄酒将不再是“舶来品的替代者”,而是“东方文化的承载者”,在微醺经济的赛道上,书写属于中国的风土故事与文化传奇。

作者简介:

陈华明,师从中国第一策划人叶茂中,超级品牌体系、品类尖刀战开创者。深耕大快消、大文旅、大健康行业20年,助力100+品牌实现战略级突破。