当烈士陵园的白玉兰在硝烟散尽后悄然绽放,《高山下的花环》用近乎残酷的真实,将战争叙事从英雄史诗的云端拽回人间烟火。这部诞生于伤痕文学时期的电影,以对越自卫反击战为背景,用冷峻的镜头语言解构了传统战争片的宏大叙事,在血与火的淬炼中,让英雄主义褪去神性光环,显露出人性最本真的温度。

英雄主义的祛魅书写

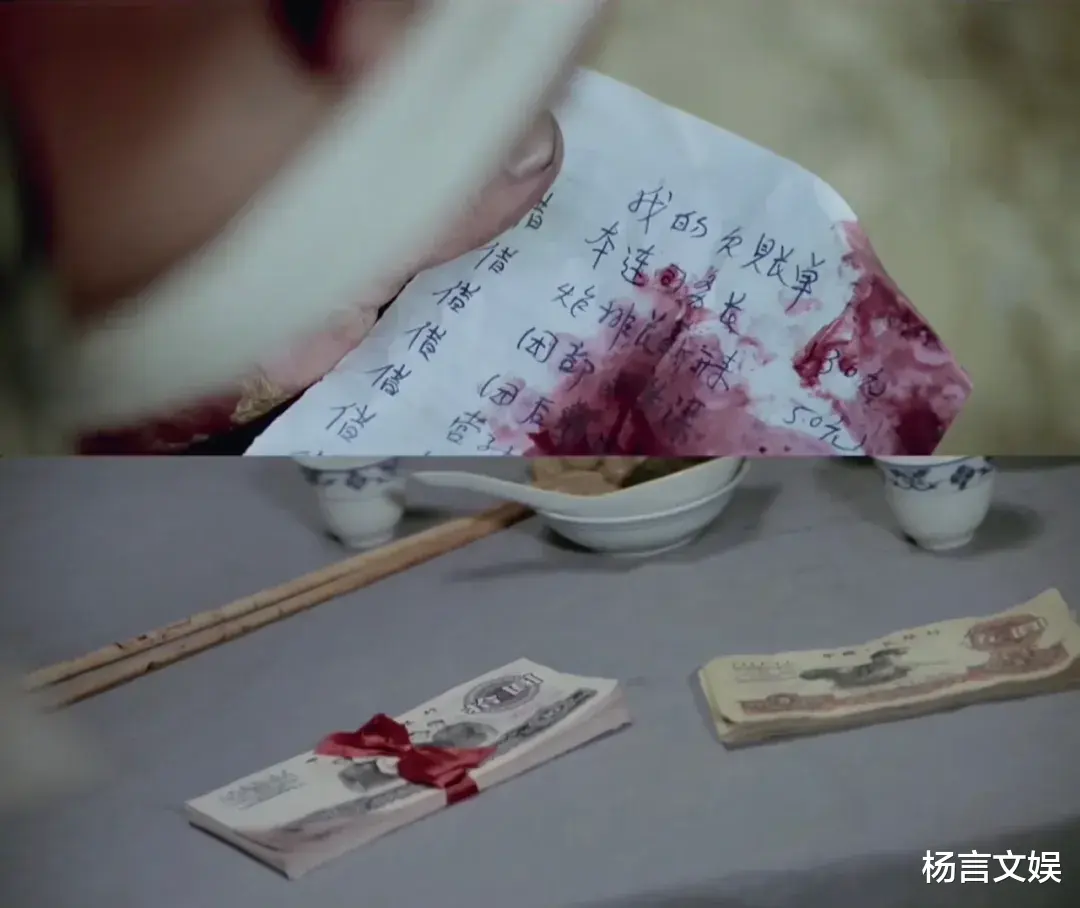

梁三喜的欠账单在军装口袋里展开时,褶皱的纸页上不仅记载着620元的债务,更镌刻着英雄背后的凡尘牵绊。这个来自沂蒙山区的连长,临战前反复摩挲家书的细节,让"军人"这个符号重新落地为具体的人。当镜头扫过他珍藏的拨浪鼓——那个准备带给未谋面孩子的礼物,战场上的爆破筒与后方的拨浪鼓形成了震撼人心的互文,解构了传统叙事中"舍家为国"的单向度悲壮。

电影中反复出现的红土地意象,既是云南前线的真实地貌,更是被鲜血浸透的人性土壤。当梁三喜的妻子玉秀背着孩子步行几百里来扫墓,她在墓前轻轻放下的家乡煎饼,让战争记忆有了具体可感的温度。这种民间祭奠仪式与官方追悼会的并置,构建了完整的纪念维度。

影片结尾处,烈士遗物展览柜里的拨浪鼓、家书与军功章并列,构成了最深刻的价值宣言。这些沾染着生活气息的物件,将英雄还原为丈夫、父亲、儿子,让战争记忆不再是冰冷的数字与勋章,而是延续在人间烟火中的生命故事。

当镜头最后掠过高山下的白色花环,我们终于明白:真正的英雄主义,不在于超凡入圣的壮举,而在于平凡人在极端境遇中迸发的人性光芒。《高山下的花环》用带血的真实告诉我们,对战争最深刻的纪念,不是将英雄供奉在神坛,而是让每个生命的故事都能在人间烟火中继续生长。这部穿越时光的作品,至今仍在提醒我们:和平年代的万家灯火,正是对高山下那些无名花环最好的回应。