最近在几次课堂交流中,我发现一个很有意思的现象:当我以金庸人物举例时,学生们大多神情陌生;可一提到史铁生,课堂氛围立刻变得安静而专注,甚至有同学主动分享自己的阅读体会。

于是我在朋友圈和知乎上提出了这个问题:

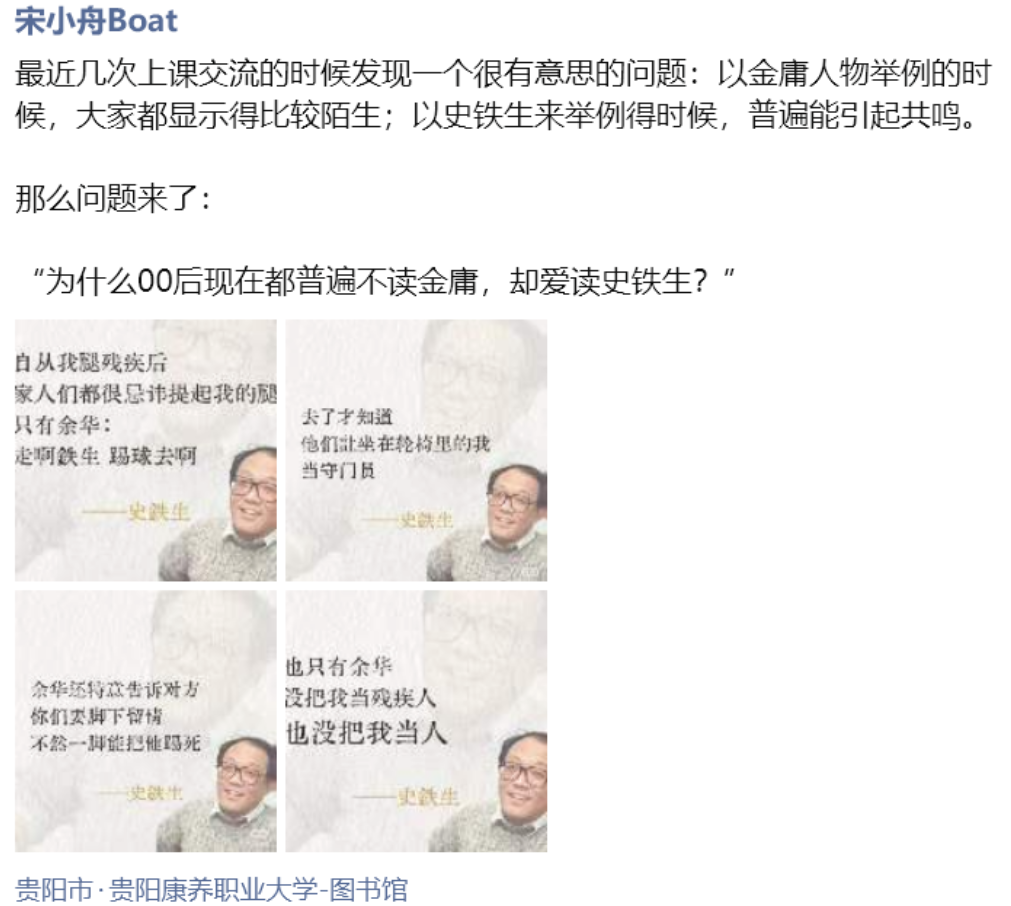

“为什么00后现在都普遍不读金庸,却爱读史铁生?”

一、从“江湖叙事”到“地坛叙事”:世界的重心变了金庸的世界,是“向外”的。那是一个关于改变世界、建功立业、快意恩仇的江湖。他的小说解决的是“怎么办”的问题:

如何练成绝世武功?

如何伸张正义?

如何成为“大侠”?

那是一代人精神上的“武功秘籍”——外部秩序不稳,就靠内在信念去平衡。

而史铁生的世界,是“向内”的。他的作品几乎都在回答另一个问题:“怎么活”——如何与不完美的自己相处,如何在无法改变的命运中找到意义。他写的是“我与地坛”的对话,是生命自我和解的哲学。

一位学生在留言中写道:

“史铁生先生写的更像是哲学类的散文,而且他的文字非常有力量。我们这一代人表面上看似躺平,但其实内心很需要力量,而他的书恰好给到了。”

这是一个关键洞察——00后的世界不是没理想,而是理想太难落地,他们需要的是精神续航而不是英雄模板。

二、媒介的力量:金庸被影视化了,史铁生被“文本化”了一位学生的回答非常有启发:

“金庸的小说都被拍成电视剧了,我们小时候都看过。剧情记得很清楚,但作者的文字反而被淡化了。我们长大后,不太会再去看一部已经‘看过’的电视剧原著。”

金庸的故事,早已成为大众文化的一部分。它的视觉化、符号化,让人物从文学走进了娱乐工业。杨过、小龙女、令狐冲、张无忌——他们成了影视剧的面孔、主题曲的旋律、节日重播的回忆。于是“金庸”成了一种可消费的文化体验,而不是一种需要咀嚼的阅读行为。

在信息过载的时代,这种“影像替代阅读”的现象尤为明显。

我们熟悉的是桥段与台词,而非文字的结构与隐喻。金庸原著中的思想厚度是关于家国情怀、性格命运、文化认同的隐忧,在镜头的快速切换中被消解成了感官刺激。当文学的叙事被影视的节奏取代,读者自然失去了重读文本的动力。

而史铁生恰恰相反。他的作品几乎没有被过度影像化。没有炫目的武功、没有跌宕的剧情,只有文字与沉默。他留给读者的是“必须自己读出来”的体验——那种要靠眼睛与心一点点穿透的力量。在数字时代的海量信息里,这反而成了稀缺的体验。

更重要的是,史铁生的文字极度适合数字媒介的传播逻辑:篇幅短、情绪真、密度高。一句“苦难是文学的沃土”在微博上就能成为金句;《我与地坛》的几段摘录被短视频配上钢琴BGM,就能在无数人的深夜里击中心弦。他是少数能在碎片化时代“幸存”的作家——因为他的语言本身就是完整的碎片,每一片都能独立发光。

金庸的故事适合在茶馆里讲,史铁生的文字适合在深夜里读。一个是群体性的叙事娱乐,一个是个体化的心灵对话。在媒介转换的洪流中,金庸被影视工业“放大”,史铁生则被数字时代“精炼”。前者变成了共享的记忆,后者成为了个人的疗愈。

三、阅读心理学:长篇的焦虑与短文的治愈有人在知乎上说得很精准:

“超20万字的书,阅读量就直线下降。像金庸那种动不动几百万字的小说,会让人一看就产生心理压力,觉得这是一场‘攻坚战’。”

这句话几乎揭示了当代阅读的一条隐性规律:长篇阅读正在被注意力经济所淘汰。在一个时间被碎片化、注意力被分割的时代,人们读书之前就会本能地评估“投入产出比”——我要花多久?能得到什么?当一个作品字数过多、章节过长、结构复杂时,读者还没开始阅读,心理上就已经“撤退”了。

金庸的小说放在今天,是一种“高门槛阅读”:需要沉浸、需要记忆人物谱系、需要跟随复杂的剧情线。但年轻人的生活被信息推送、即时通讯、社交通知不断打断。他们的阅读模式从“线性沉浸”变成“模块跳读”,从“叙事积累”转为“情绪捕捉”。这不是懒惰,而是一种新的阅读生态。

史铁生的作品,恰恰契合这种生态。他的文字短,却密度高;平静,却内核炙热。你可以在地铁的一段路程、深夜的一杯茶里,完整读完一篇,甚至只需一页。但这短短几百字,却能像一次心理按摩——让人安静、共鸣、甚至流泪。

这种阅读方式带有明显的心理治愈属性:它不求“长时间征服文本”的成就感,而是追求“即时共情”的慰藉感。在高速运转的现代生活中,史铁生的散文像是一种温柔的“精神缓冲区”。他让读者在被拉扯、被压缩的时间缝隙里,短暂地回到自我。

从心理学角度看,阅读史铁生是一种“情绪自我调节”的行为。当代年轻人习惯通过碎片内容获取信息,但真正能让他们“停下来”的,不是热闹的故事,而是安静的理解。史铁生那种不疾不徐、直面生命的语调,正好给了他们一种久违的安全感。

相比之下,金庸的长篇需要的是“全情投入”,史铁生的短文提供的是“即刻共情”。一个是远征,一个是回家。在这个时间稀缺的时代,越来越多的人选择——先疗愈,再远征。

四、代际精神任务的转变:“怎么改变世界” vs “怎么安顿自己”金庸的时代,是“要做郭靖、要守襄阳”的年代;史铁生的时代,是“要守住我、要守住自己”的年代。

知乎上有位网友写道:

“金庸是屠龙之术,教你如何改变世界;史铁生是养心之法,教你如何安顿自己。”

这句话极为精准。

上一个时代的人,成长于物质匮乏、秩序重建的年代。社会的不确定是外部的——他们需要奋斗、突破、建设、改变世界。那时的“英雄”是对抗的,是在乱世中求秩序、在冲突中立功立言的象征。金庸的江湖正是这种外部征服的隐喻:少年习武、闯荡天下、拨乱反正,用力量和信念对抗命运的不公。

而00后成长的时代,外部世界相对稳定,物质更丰富,但精神的不确定却空前扩大。焦虑、内耗、身份漂浮、意义感缺失……这些问题都发生在“内心的江湖”里。他们面对的不是“怎么改变世界”,而是“怎样与世界和解”。他们更关心:我为什么要活?我如何面对自己?如何在不完美中找到安宁?

当“主线任务”从征服外界变成理解自我,精神偶像自然会发生更替。金庸的英雄追求“力的秩序”,史铁生的世界追求“心的秩序”。前者教人仗剑走天涯,后者教人坐在轮椅上仍能仰望星空。

这种转变,不是代际的退化,而是文明心理的内收。在过去,英雄的意义是“替天行道”;在今天,勇气的意义是“在不确定中仍选择善良与坚韧”。

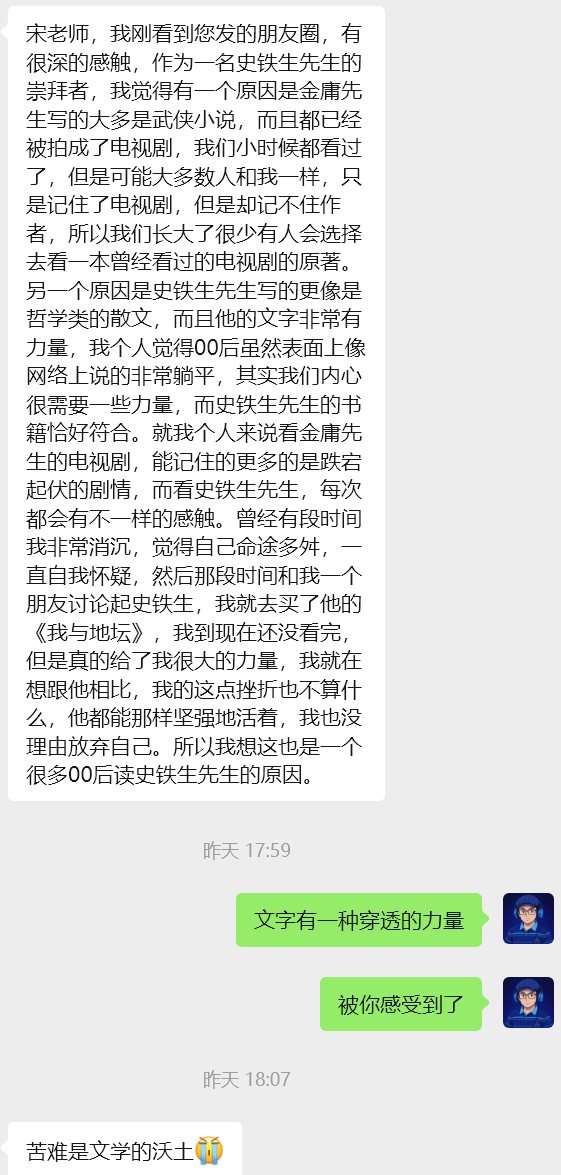

五、文字的力量:从故事到共情,从传奇到疗愈有一位学生在微信的私信中写道:

“我曾经很消沉,觉得命途多舛。那段时间朋友推荐我读《我与地坛》,我就买了一本。虽然还没看完,但每次看都会被治愈。史铁生能那样坚强地活着,我也没理由放弃自己。”

这段话让我久久难忘。文学的伟大之处,不在于提供答案,而在于陪伴我们重新提问。金庸让人相信“我可以成为英雄”;史铁生让人明白“我就是值得被理解的人”。

金庸的故事里,痛苦是通向胜利的考验;史铁生的文字里,痛苦是通往理解的途径。一个让人热血沸腾,一个让人心平气静。

在这个时代,读史铁生不再是单纯的文学行为,而是一种精神疗愈。他的文字温柔地告诉读者:你无需伟大,只要不放弃感受。你不必完美,只要仍愿意爱。

金庸的笔下是“世界之重”;史铁生的笔下是“生命之轻”。一个教人如何活得壮阔,一个教人如何活得明白。而00后这一代,恰恰生活在“壮阔已成背景、明白才是稀缺”的时代。

所以,当他们在深夜翻开《我与地坛》,其实是在与自己对话——与那个努力生活、但仍然需要被温柔理解的自己。

六、结语:代际差异不是断层,而是接力也许,我们不该简单地说“00后不读金庸”。他们只是换了一种方式理解生活。在英雄主义退潮的时代,他们选择了温柔的力量——在地坛的寂静中,找到属于自己的秩序。

金庸教我们如何仗剑走天涯;史铁生教我们如何坐着也能看见天光。

这一代学生也许不再熟悉“飞雪连天射白鹿”,但他们能在《我与地坛》的一段静默中,看见生命的尊严。文学的传承,从来不是题材的延续,而是灵魂的接力。

评论列表