上周参加同学聚会,听说了一个不幸的消息:我们班最活跃的男生阿凯,前几天晚上在家突发心梗,送到医院时已经来不及了。

阿凯才40岁出头,事业正是上升期,妻子漂亮大方,儿女双全。前两天他还在朋友圈里晒,下个月预订的旅行机票、给父母预订的生日宴,还有他想要换的车型。

可谁也没有想到,这些看起来触手可及的“明天”和“未来”,他再也没有等到。

这次聚会也没了往日的热闹,没人再提起上次约好的那场球赛,更没人提及下次聚会去哪个地方。

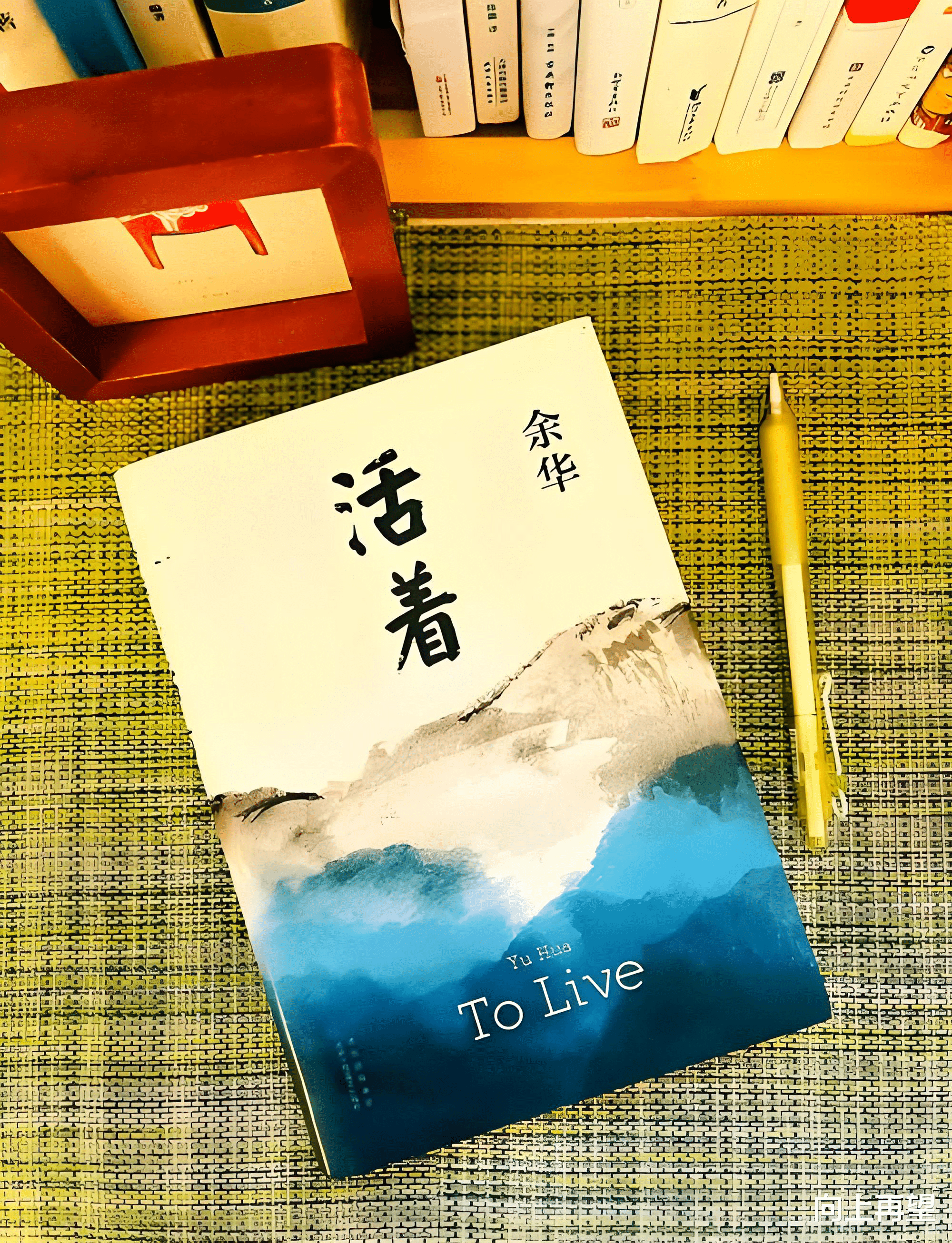

我看着阿凯的空座位,突然想到余华在《活着》里一句话:“人是为活着本身而活着的,而不是为活着之外的任何事物所活着。”

我们总以为人生是一条按部就班的直线,从出生到长大,从工作到退休,从为人子女到为人父母,一切都应该顺理成章。

可现实是,生命从来不是什么既定的剧本,意外往往来得都是猝不及防。

谁也不敢保证,自己能不能活到明天。

前几天刷到一位ICU医生的分享:

一个28岁的程序员,加班到凌晨三点,起身接水时突然倒地,他的同事赶忙打了120。

送到医院时,他的脑出血已经很严重了,医生们拼尽全力抢救,也没有留住他。

整理遗物时,大家看到他手机备忘录里还写着:半年后和女友拍婚纱照,一年后带爸妈去云南,好想美美地睡一觉,好想陪女友补看一场错过的电影……

完成这些心愿并不难,可他总觉得“忙完这一阵儿再去”“等升职了再去”“等有时间了再去”……

我们总觉得“活到明天”是天经地义的事,就像太阳每天总会升起一样。

可现实是,生命从来不会等我们准备好。

林清玄曾说:“生命的大部分时候,我们并不在看,只是在赶路。”

而在赶路的途中最容易忽略的是,生命本无常的真相。

我老家的邻居张阿姨,去年冬天的一个早晨,正忙着做一家人的早餐,突然,她感到头晕得不行,儿子赶紧开车送她去医院。

送到医院时,张阿姨已经说不出话,眼睛也睁不开了。医生告诉家人,张阿姨是突发脑溢血,让准备后事。下午,张阿姨在家人的哭泣中溘然长逝,享年56岁。

她的儿子说,张阿姨生前一直想出去旅游,不是这事就是那事的,最后想等着退休了再去。

可她刚把退休证拿到手,还没有来得及出发,就永远闭上了眼睛。

张阿姨的老伴在她的日记本里,发现她整理了满满一本的旅游攻略,标注着详细的路线和行程,还包括每去一个地方的详细预算。

生活里最残忍的,从来不是“得不到”,而是“本可以”。

我们总习惯把想做的事推给明天,把想说的话藏在心里,以为还有大把的时间可以挥霍。

可意外却从来不会提前打招呼,一场疾病,一次意外,就会让所有的“未来”化为泡影。

就像作家毕淑敏所说的:“生命是单程列车,无法回头,也无法重来。”

那些你以为的来日方长,或许只是转瞬即逝。别让拖延,把“现在熬成“再也没有”。

我在网上看到一个话题:“你最后悔的一件事是什么?”高赞的回答里,几乎都是关于“没有来得及珍惜”的遗憾。

有人后悔没有多陪陪外婆和奶奶;有人后悔没给家人做一顿大餐;有人后悔没和朋友说一句道歉;有人后悔没给父母说一句“对不起”……

我表姐和表姐夫结婚15年,到现在恩爱如初。姐夫是个货车司机,经常跑长途,每次出发前,表姐都会把他爱吃的零食、换洗衣物、生活用品准备得妥妥当当。

姐夫在路上,每到一站都会抽空给表姐发平安信息,有时还开着视频,让她随时都能看到他日常状态。

回到家,姐夫都会给姐姐带回地方特产,还会给她买几件漂亮衣服,陪她聊聊天,说说路上的见闻。

我问表姐,你和姐夫的结婚这么多年,为什么感情这么好呢?

表姐害羞地笑了笑:“哪有,我知道他跑长途车很危险,每天我都提心吊胆的,所以他每次回来,我都会做他喜欢吃的饭,给他买好看的衣服,说他喜欢听的话,多陪陪他。”

他们没有华丽的语言,也从来说“明天”和“永远”,却把每个当下过得“热气腾腾”、温暖如春。

季羡林先生在《时间从来不语,却回答了所有问题》里写道:“不圆满才是人生,每个人都有自己的遗憾。但只要我们认真生活,珍惜当下,就不算辜负此生。”

我表哥和表嫂结婚20年,曾经的温情早被岁月磨成了冷眼相对。

表哥是工程监理,常年驻外,表嫂在家照顾老人和孩子。每次表哥出门之前,表嫂熬夜把他的行李收拾好,包括他常吃的药。

表哥每次不是抱怨嫌东西多,就是嫌表嫂啰里八嗦,就连表嫂打个电话,他都会不耐烦地质问:“没事,你打什么电话?”

回到家,他要么瘫在沙发上刷手机,要么就和朋友出去喝酒,表嫂想和他聊聊家里的事和孩子的事,他总说:“别烦我,外面的事我都够累了。”

表嫂就这样忍了一年又一年,直到孩子考上大学,她提出了离婚。刚开始表哥不以为然,以为表嫂离不开他,就没有当回事。

直到有一天,他回家看到家里没了表嫂的任何东西,才慌了神。再也没有人做他爱吃的菜,也没有人给他洗衣服,没人给他收拾行李,他连自己该吃什么药都不知道。

表哥开始疯狂寻找表嫂,给表嫂买东西、送花、发了无数条道歉信息,可表嫂依然不为所动。

离婚后,表嫂离开了生活多年的城市,去另一个城市开始了新生活,断绝了与表哥一切的来往。

晏殊在《浣溪沙》中写道:“满目山河空念远,落花风雨更伤春,不如怜取眼前人。”

那些被他视作理所当然的陪伴、被他肆意敷衍的付出,都是身边最该珍视的 “眼前人” 的真心。

感情如易碎的琉璃,拥有时不懂得呵护,失去后再怎么追悔,也难回到最初的模样。

生命的长度我们无法掌控,但宽度和厚度却可以。

把每个平凡的日子都过得有温度,把每个重要的人都放在心上,就是对生命最好的尊重。

去年夏天,我爱人的闺蜜小冉出了一场车祸,左腿骨折,住了三个多月院。

小冉在一家互联网公司做运营,是一个典型的“拼命三娘”,经常加班到深夜。

她总想着趁着年轻多赚点钱,以后就能轻松点。

发生车祸后,我和老婆去看她,她总一个人盯着窗外的天空发呆,看到我们来,她叹着气说:“假如当时没了,还没陪儿子去过游乐场,没带父母出去玩过,连老公喜欢的电影都没陪他看……以前我错过太多东西了。”

她还说:“以前总觉得人生要规划得明明白白,什么时候买房、什么时候买车、什么时候要上进、什么时候必须加薪升职。可这次车祸我明白了,活着才是最重要的,和家人朋友在一起,才是最幸福的。”

出院后,她辞掉了高压工作,找了份轻松的文案工作。周末不再宅家加班,而是陪伴家人朋友爬山、看电影;陪父母唠唠嗑,做做饭。

有人说她变了,变得越来越“佛系”了。她却说,这才是最清醒的生活方式。

人生就是一场充满未知的旅程,我们永远不知道下一站会遇到什么?

人生没有那么多确定的事,活好今天,就是对自己最好的负责。

正如村上春树说的:“不必太纠结于当下,也不必太忧虑未来,当你经历过一些事情的时候,眼前的风景已经和从前不一样了。”

接纳生活的无常,不执着于没有结果的事,不纠缠于无法改变的人。

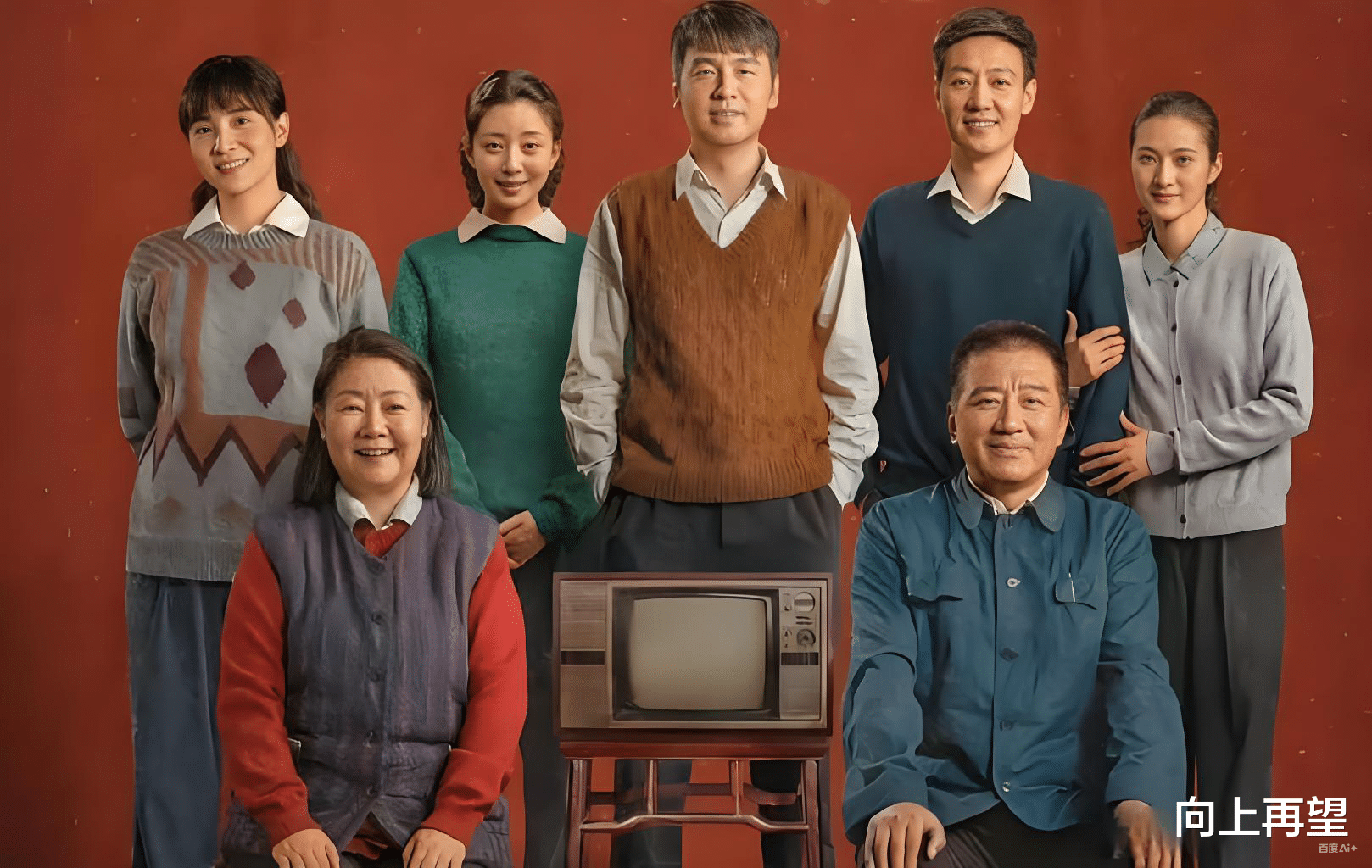

我有个同学小张,在一线城市打拼多年,成了一家公司的高管,回家的次数却越来越少。

上个月他临时出差路过老家,推开家门,看到老父亲驼着背坐在门槛上,盯着远方的田野发呆;母亲用模糊的眼睛,一遍一遍擦拭着他小时候的照片。

他突然想起,每次打电话,父母总说:“挺好的”“不用惦记”,可这份“挺好”,不过就是怕给他添麻烦。

那晚,他陪着父母聊到深夜,听他们絮絮叨叨讲村里的事,总说起邻居家的小孙子有多可爱,还念叨着自己的小孙子也该这么大了。

第二天,小张回家和妻子说起回老家看到的景象,他说:“我特别害怕,有一天再回老家,那个门槛是空荡荡的,那个相框落满了尘土。”

妻子听了,内心也五味杂陈,夫妻俩商量之后,决定辞职回老家发展,好好陪伴父母。

如今,小张每天下班回家,家里都飘着饭菜香,父亲带着小孙子在院子里追跑打闹,母亲和妻子在一旁唠着家常,满院都是笑声。

季羡林曾说:“世界上无论什么名誉,什么地位,什么幸福,什么尊荣,都比不上待在母亲身边,即使她一个字也不识。”

亲情从不等候,及时陪伴,才是对父母最温暖的回馈。

史铁生在《我与地坛》里写道:“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。”

人生最大的确定,就是没有确定的明天。那些你嫌弃的平凡日子,可能是别人梦寐以求的奢望;那些你忽略的身边人,可能是你此生最珍贵的财富。

等 “以后”,盼 “明天”,不如从现在开始,去吃想吃的饭,去见想见的人,去做想做的事。