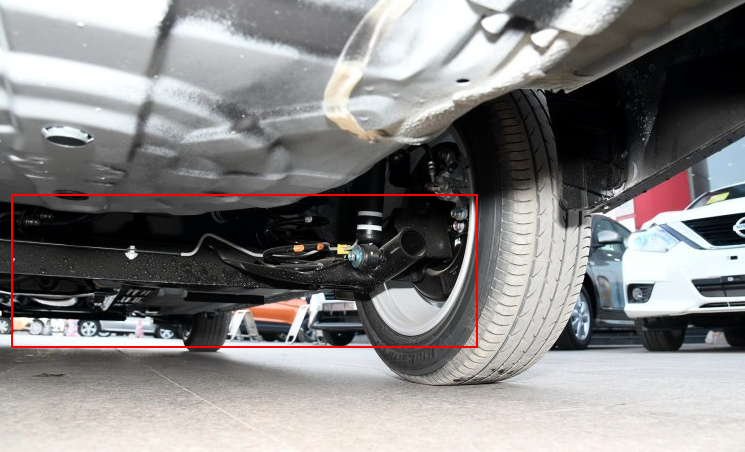

平时我们看车,很少有人会注意到——车轮其实不是笔直地“站”在地面上的,它是略微歪着的。

有的向里,有的向外。像是汽车给车轮安排了一个特定的“站姿”。

这不是瑕疵,也不是装配不到位,而是工程师刻意设计的结果——外倾角(Camber)。

那问题来了:为什么车轮不能老老实实地垂直?非得斜一点?今天我们把这件事讲透,希望对我的粉丝们有所帮助!(如果对你有帮助,请点赞,给轮谷一个反馈哦)

轮谷先上结论:✅车轮之所以不垂直,是因为汽车在跑动时悬架会压缩、车身会侧倾,如果静止时完全垂直,真正受力时反而会歪,轮胎抓地变差也更容易偏磨。工程师提前给它一点点倾斜,让车轮在转弯、载重时能自动“翻正”,这样车更稳、轮胎也更耐用。

一、车轮为什么不能垂直?在许多人眼里,“垂直”看上去最合理,毕竟轮胎这样接地面积最大嘛。

但汽车不是静止摆拍,它是动态行驶的。

你踩油门、过减速带、装行李、转弯……悬架一压缩、车身一倾斜,车轮的角度就会被迫改变。

轮谷这里举个很生活化的例子:

✅你穿鞋站着,脚是直的;但你跑步、转身、突然刹住时,脚一定会歪一点,才能保持平衡。

轮胎其实也一样。

如果车轮静止时就是垂直的,一旦车身侧倾、悬架压缩、轮胎变形,它马上就“不垂直”了,导致接地面积骤减、轮胎偏磨甚至操控下降。

工程师们知道车轮会“被动倾斜”,所以干脆让它提前“主动倾斜”一点,让车轮在真实受力的那一刻反而变成“最理想的角度”。

这就是外倾角存在的根本原因。

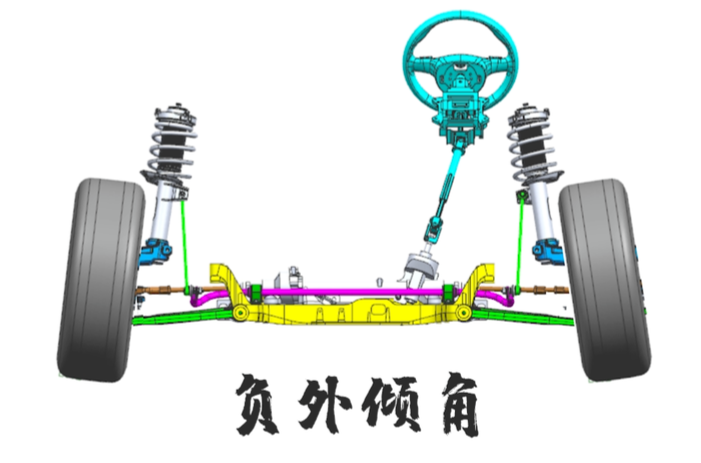

二、负外倾角:弯道稳定性的秘密武器你有没有发现一个现象?

越是灵活、越运动的车,轮胎越喜欢“内八”——这就是负外倾角。

为什么运动型、性能车必备“内八”?

✅原因特别关键:转弯时外侧轮胎压力大 → 自然会往外翻 → 接地面积减少 → 抓地力下降。

✅工程师的解决办法特别聪明:给它静态时提前“向内倾”,等你弯道一压,它“翻正”,反而刚好垂直。

这就像打台球,我们提前瞄偏一点,让球走出直线。

赛车为了弯道极限更高,负外倾角甚至能做到 -3°、-4°。普通家用车只需要 -0.5° 到 -1.5°,刚好够用,不伤胎。

所以你看到“内八”,不是故障,而是性能。

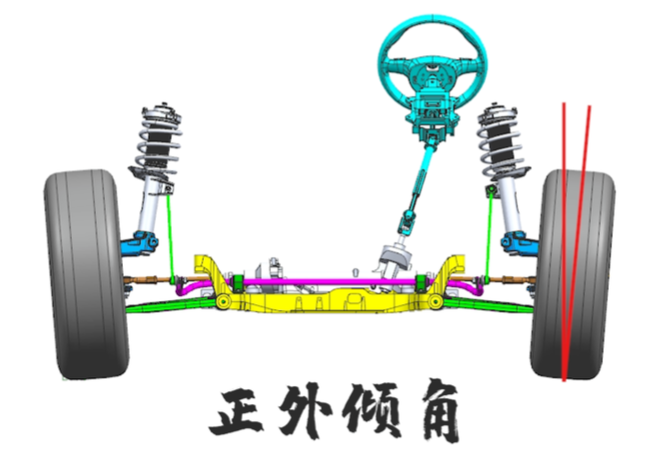

三、正外倾角:货车为什么“外八”?如果轿车喜欢内八,那货车更喜欢“外八”。

你看一些空载货车,轮胎上端明显往外撇。

✅这是因为:

空载时:悬架没压缩 → 车轮呈正外倾

满载后:悬架被压下去 → 外倾角被压回接近垂直

为什么要这么设计?

因为货车满载时,车轮必须最大限度接地;如果空载就是垂直的,满载后一压就变成负外倾 → 轮胎内侧直接“吃胎”。

✅轮谷简单来说:

轿车讲操控,所以负外倾;

货车讲承重,所以正外倾。

四、外倾角让我们开车时更稳、更省力外倾角并不是为了弯道而存在,它对日常驾驶也有好处。

1、提升方向盘回正能力

转弯后方向盘为什么能自动回正?

外倾角 + 主销内倾一起营造的结果。

没有外倾角,这个力会弱得多。

2、减少跑偏

车轮有一点外倾角,能抵消路面不平、小侧风等干扰,让车更容易保持直线。

3、保护轴承

车轮有倾斜角度时,轮毂轴承受力更均匀,不容易早早喊“累”。

这也是早期车为什么流行“正外倾”的原因——方向更轻更省力。

五、为什么外倾角不能乱改?轮圈外扩、姿态文化、夸张“内八”造型,也许好看,但问题很现实:

内侧胎会飞快磨光

制动距离变长

直线稳定性变差

悬架、轴承受力畸形

雨天抓地力直线下降

外倾角是悬架几何的一部分,不是单独存在。

改一项,你等于是修改整个底盘的力学关系。

✅如果只是为了“好看”的极限负外倾,那确实帅,但也确实不安全。

六、外倾角未来会变成“智能化”的参数过去外倾角是固定的,一旦设定就不会变。

但从2024年开始,一些车企已经在开发 “动态外倾角调节” 技术:

直线行驶 → 自动减小外倾角

高速弯道 → 自动增加负外倾角

突发情况 → 实时补偿胎面压力

等同给车轮装了一个“自动调整姿势的脚踝关节”。

✅未来你可能看到这样的车:不管你怎样开,轮胎永远保持最佳接地状态。

这就是底盘未来的方向。

轮谷总结:✅总之,车轮“斜着站”,是为了让我们“稳稳地跑”。

外倾角的意义在于:

静止时倾斜,是为了行驶时更垂直。

静止时牺牲一点,动态中变得更完美。

外倾角看似一个小小的几何角度,却影响了:

转向手感

过弯极限

轮胎寿命

直线稳定

载重能力

底盘结构设计

下一次你看到车轮有一点“内八”或“外八”,不要疑惑,这是工程师绞尽脑汁换来的结果。

这是一种聪明的倾斜。