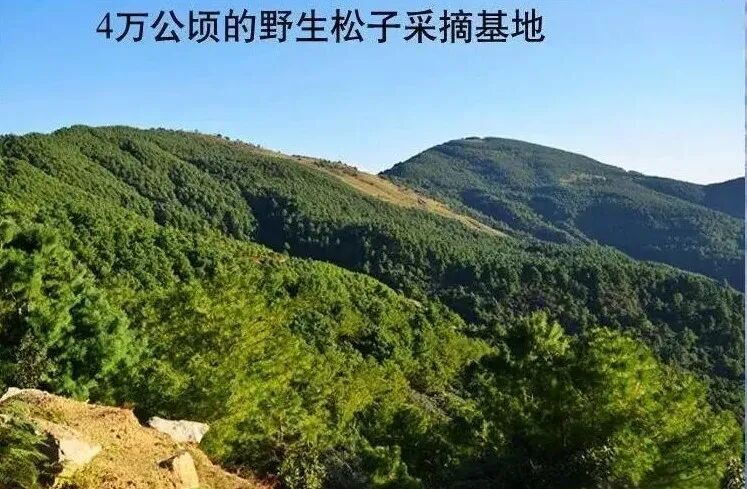

会东有“川滇明珠”的美誉,会东坐拥得天独厚的山地资源,华山松林如绿色绸缎般铺满群山,森林覆盖率高达 65% 以上,这片苍翠不仅是当地生态的守护者,更孕育出了会东县地理标志特产 —— 华山松籽。作为四川省华山松的核心产区,会东县的年产量占据全省总量的三成左右,每到松果成熟的季节,漫山遍野的华山松便成了农户们的 “摇钱树”,依托松籽产业,当地每家农户年均收入可增加 2 - 3 万元,松籽成了实实在在的 “致富果”。

眼下正是摘松子的黄金时节,山间的雾气还未散尽,农户们便背着背篓、腰间别着镰刀上山了。有些华山松长在悬崖峭壁边缘,树干笔直地伸向天空,主家需脚踩树瘤、手抓枝干,一点点向上攀爬,脚下是深不见底的山涧,危险系数极高,但每当看到枝头挂满沉甸甸的松塔,那份对丰收的期待便压过了所有恐惧。爬到合适位置后,他们抽出镰刀,对准结满松塔的枝桠果断砍下,松塔顺着树干滚落,在山间发出 “咚咚” 的声响。待整棵松树的松塔都被收割完毕,主家才小心翼翼地下树,将散落的松塔一个个捡拾起来,装满背篓后,背着这份沉甸甸的收获下山。

回家后,农户们会将松塔倒在院坝里,有的直接按斤卖给收购商,省去后续加工的麻烦;更多人则选择自己处理,他们坐在小板凳上,双手握住松塔用力掰开,将里面的松籽儿抖落在竹筛中。

接着,把松籽儿倒进盆里,加满水搅拌,瘪掉的籽儿会浮在水面,被一一捞出,留下饱满的颗粒放在阳光下晾晒。等到赶场那天,农户们便背着装松籽的布袋去集市,松籽儿按斤售卖,换来的钱用来补贴家用,给孩子买文具,给老人买药品。

当然,每家都会特意留下一些颗粒最饱满的松籽儿自己吃,吃法更是花样繁多。最简单的便是炒松籽,在铁锅中倒入少许菜籽油,油热后放入松籽儿,小火慢慢翻炒,随着 “噼啪” 声响起,松籽的香气逐渐弥漫开来,炒至外壳微微泛黄,捞出晾凉后,用牙轻轻一嗑,香脆的果仁便滑入口中,满口都是山林的清香。

心灵手巧的农户还会做松籽糕,将松籽仁磨成碎末,与糯米粉、白糖、猪油混合,揉成面团后切成小块,放入蒸笼蒸熟,出锅后的松籽糕软糯香甜,每一口都能吃到松籽的颗粒感,是孩子们最爱的零食。还有松籽炖鸡,炖鸡时加入一把松籽仁,既能去除鸡肉的腥味,又能让汤品更加鲜美,松籽仁吸满鸡汤的精华,变得油润软糯,营养又美味。

农户们也会留下一部分松籽儿过年,等到外出打工的孩子们回家,一家人围坐在火塘边,火塘里的柴火噼啪作响,暖意包裹着整个屋子。大家手里拿着炒好的松籽儿,一边嗑一边拉龙门阵,聊着一年的家常,分享在外的见闻,松籽的香气与欢声笑语交织在一起,成了最温暖的年味。

还记得小时候,我们这群孩子总爱围着火塘转,趁大人不注意,偷偷抓一把松籽儿扔进火塘里。松籽儿在火中被烤得渐渐升温,突然 “嘭” 的一声巨响,壳炸开,松籽米儿弹了出来,有时会落到大人的衣角上,吓得他们一惊,随即笑着责怪:“调皮捣蛋的小家伙,小心烫到手!” 我们则捂着嘴偷笑,火塘边的嬉闹声,成了童年最鲜活的记忆。

会东县的华山松,不仅是一片绿色的生态屏障,更是承载着农户们生计与希望的 “宝藏”。从悬崖上惊险的采摘,到院坝里细致的筛选,再到火塘边温馨的分享,每一颗松籽儿都凝结着山里人的汗水与温情,它见证着丰收的喜悦,也留存着浓浓的乡愁,让这片山林充满了烟火气与生命力。