但与地球从云层落下的雨滴不同,这种“太阳雨”诞生在太阳最外层的大气——日冕。那里没有云,也没有水,只有高温到上百万度的等离子体在翻腾。而所谓的“雨”,其实是那些在高空突然冷却的等离子体团,变得更密、更重,然后坠落回太阳表面的壮观场景。

几十年来,科学家们一直困惑:为什么在太阳耀斑爆发的短短几分钟内,这种冷凝的“雨”会如此迅速地出现?按理论推算,它本该需要几个小时甚至几天才可能形成。来自夏威夷大学天文学研究所的Luke Benavitz与Jeffrey Reep,决定重新审视这个被忽略的细节。

他们在最新发表于《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)的研究中,揭示了一个令人意外的答案:太阳“下雨”的真正原因,藏在微小的元素丰度变化之中。太阳并非一成不变,它的“空气”会自己流动Benavitz团队注意到,过去的太阳模型有一个共同假设——日冕中各种元素的比例是恒定的。无论时间还是空间,铁、镁、硅这些金属元素的浓度都被视作固定值。但实际观测告诉我们,这并不正确。

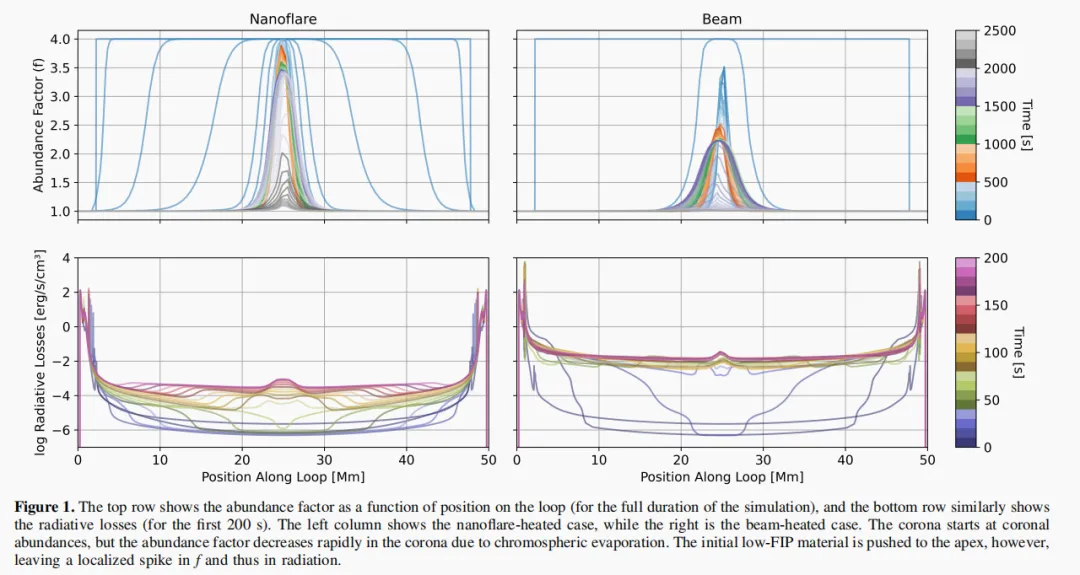

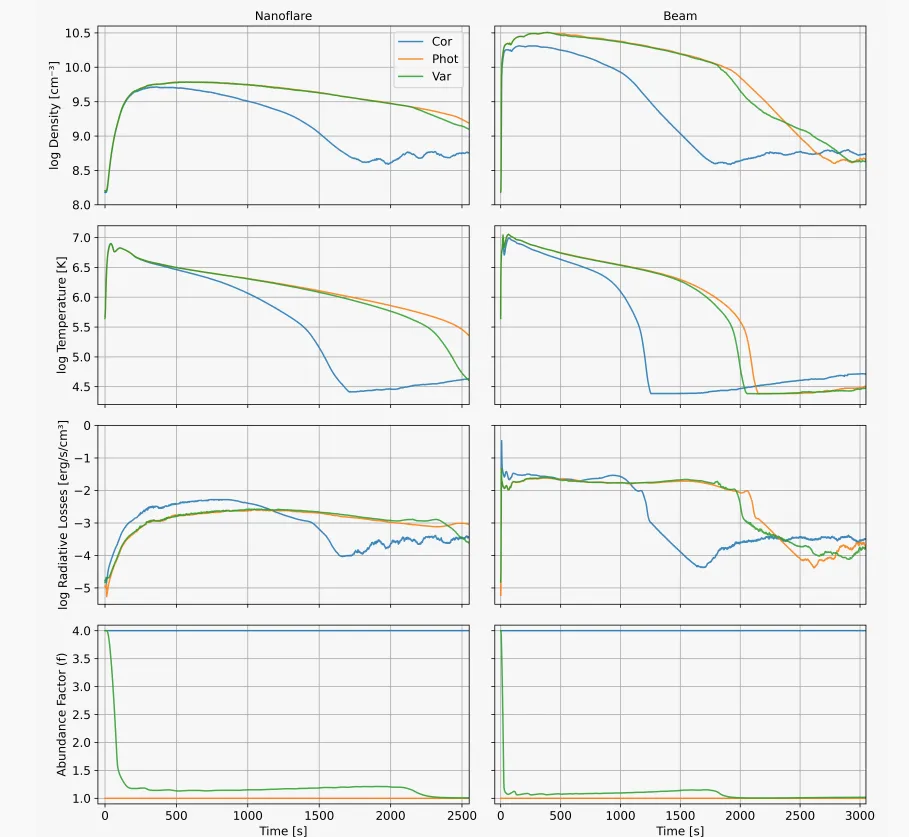

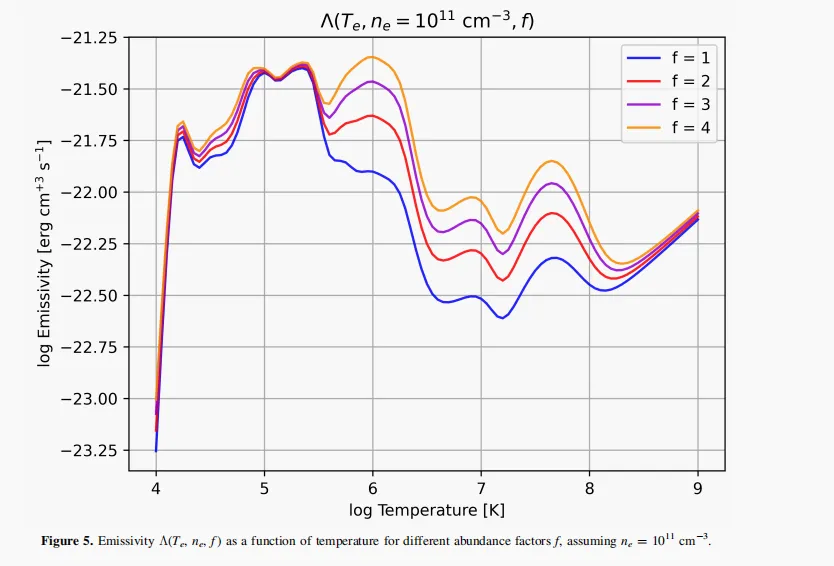

卫星望远镜Hinode和Solar Orbiter拍到的光谱中显示,某些低电离势(Low FIP)元素的浓度,会随着时间和位置发生显著变化。“这就像空气里的湿度,”Benavitz说,“当某个区域铁或镁的比例突然上升,辐射冷却就会被加速,温度骤降——于是,‘太阳雨’就诞生了。”模拟一场来自五千万米高空的“冷凝雨”团队使用名为HYDRAD的太阳物理代码,构建了一条长约50兆米的磁环——相当于地球直径的四倍。他们给这条虚拟“日冕通道”施加两种加热方式:一种是温和却突然的“纳米闪热”,能在200秒内把气体烧到上百万度;另一种是更猛烈的电子束轰击,仅持续20秒。在模拟中,他们设定了三种情境:

元素比例保持固定,为典型的日冕值;固定为接近太阳表面的“光球值”;让低电离势元素(FIP < 10 eV)在空间与时间上自由变化,从f=1逐渐上升到f=4。

这意味着,只需微小的元素比例变化,就能打破热平衡,引发连锁反应:温度下降→压力下降→物质涌入→密度升高→辐射更强→再降温。一个正反馈环路启动,短短几分钟内,就能让数百万度的日冕气体“塌陷”,形成凝结。Reep解释说:“以往我们认为,是持续的能量输入导致冷却。但事实可能相反——是成分的改变触发了冷却。这让我们重新认识太阳的运行机制。”

这种新认识还改变了我们对“空间天气”的理解。太阳风中各种离子的比例会影响地球磁层、通信卫星和导航系统——如果能更准确地模拟太阳元素丰度的变化,人类就能提前预测这些扰动的强度与时间。

如今我们知道,它在不断呼吸、混合、迁移,像海洋中的洋流那样,时而上升、时而下沉。“太阳不只是一个燃烧的球体,”Benavitz说,“它是一个有脉搏的系统。”这种“脉搏”有时表现为耀斑爆发,有时是磁场震荡,而更多时候,它藏在微妙的化学波动里——在铁与氦、镁与氧之间,在光谱那几条几乎不可察觉的线条里,默默地改变着宇宙的节奏。

当我们再次仰望那团恒久不息的光,也许可以想象,在那一层炽热的日冕中,正有一场肉眼看不见的雨,从五千万米的高空悄然落下。