【摘要】朝鲜的地名不见于周代典籍,大贤箕子的去向自古成谜。文人分两种,一种是修身齐家治国平天下,渴望得到当权者的认同;一种是人有不为也,而后可以有为,审时度势,懂得进退。箕子去朝鲜,是汉代文人对于箕子结局的美好愿望。

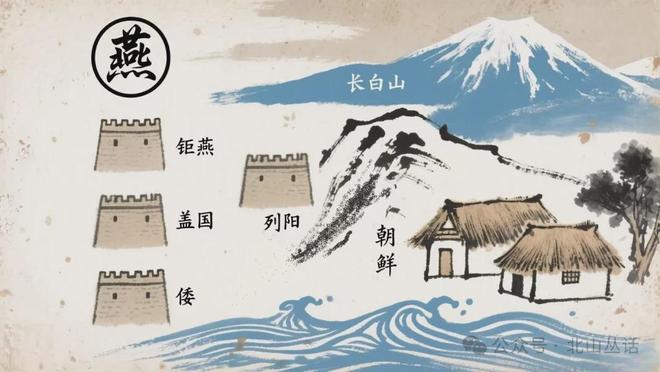

朝鲜、燕、倭这几个地名,最早见于《山海经》。海内经:“东海之内,北海之隅,有国名曰朝鲜、天毒,其人水居,偎人爱之。”海内东经:“钜燕在东北陬。”海内北经:“盖国在钜燕南,倭北。倭属燕。朝鲜在列阳东,海北山南。列阳属燕。”

钜的意思是坚硬的铁。属的意思是隶属。按字面理解,这些地方都在中国东北一带。

周武王灭商后,四处分封王侯。查阅《山海经》,东北方这几个地名里面,燕最大,于是燕国就成立了。学界认为,燕国位于当今首都一带。

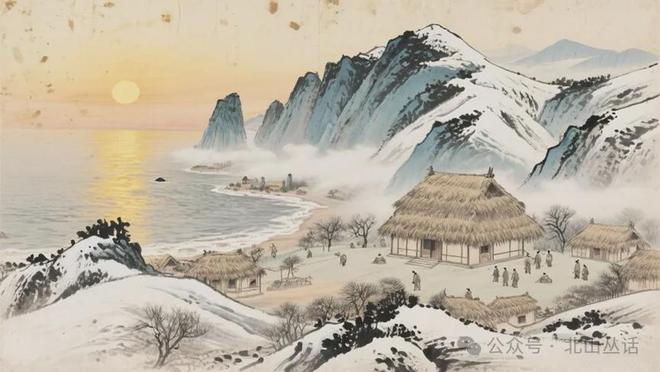

关于朝鲜,周代典籍没有记录。到了汉代,这个美好的地名得到了关注。《淮南子·时则训》:“东方之极,自碣石山过朝鲜,贯大人之国,东至日出之次。”这就把碣石、大人之国、朝鲜联系到了一起。

这里的碣石山,出自《山海经》北次三经“碣石之山”的描述;大人之国,出自《山海经》海外东经、大荒东经和大荒北经等的描述。按《山海经》相关内容的字面理解,碣石山在北方,大人国在东北方。

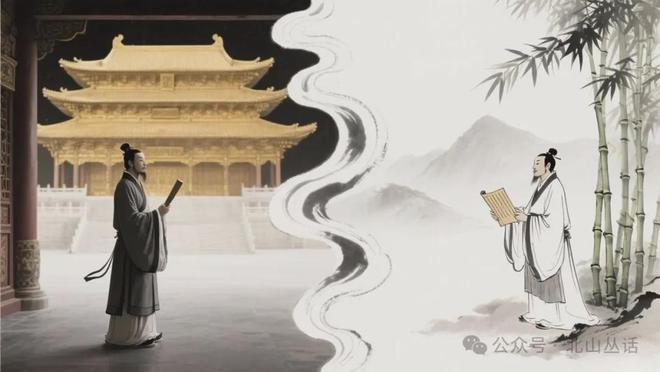

大贤箕子的去向自古成谜。到了《史记》,箕子和朝鲜有了联系。《史记·宋微子世家》:“武王既克殷,访问箕子。…… 于是武王乃封箕子于朝鲜而不臣也。”

太史公的意思,是周武王灭商之后,朝鲜赏赐给了箕子,箕子就去了朝鲜。

在《汉书》里,则未提到武王封赏箕子一事。《汉书·五行志》:“周既克殷,以箕子归,武王亲虚己而问焉。” 《汉书·地理志》:“玄菟、乐浪,武帝时置,皆朝鲜、濊貉、句骊蛮夷。殷道衰,箕子去之朝鲜,教其民以礼义,田蚕织作。”

殷道衰的意思是商朝国势衰败。这里并不是说,商未灭亡时箕子就去了朝鲜,而是说由于商朝国势衰败,在汉武帝设立的汉四郡一带,商文明未曾深入传播,导致这些地方野蛮落后。

《汉书》中大量采用《史记》的内容。但或许,班固认为封赏之说没有依据,敌国的封赏反而有损贤名,不提也罢。

文人分两种,一种是修身齐家治国平天下,渴望得到当权者的认同;一种是人有不为也,而后可以有为,审时度势,懂得进退。

关于箕子去朝鲜,太史公和班固的两种不同说法,反映了这两种文人的不同情怀。

太史公,遭遇变故之后,心如止水,倾力于理想而无它念。班固,一生颇为坎坷,渴望受重用,但仕途一般。写完这些内容,他也五十多岁了,可能纠结于追求名利和清高遗世的心态。

对于模棱两可的事件,即便是优秀的史官,看心情而有所发挥也是人之常情。