最近,欧洲的天空有点忙。

今天这边报告发现“不明飞行物”,明天那边机场紧急关闭,战斗机呼啸着就上天了。搞得人心惶惶,好像大战一触即发。

那这些“幽灵”到底是谁派来的?

答案几乎不用猜,西方媒体和政客们异口同声,指向了同一个目标:俄罗斯。这反应速度,快得都形成肌肉记忆了。

不管最后查出来是哪个老百姓的航模失控,还是哪个科研机构的气象气球,只要先扣上“俄罗斯威胁”的帽子,任务就算完成了一大半。

但你琢磨琢磨,这套路,熟不熟悉?

说白了,这就是一套精心设计的“恐惧治国术”。核心目的就一个:转移矛盾。把老百姓的视线,从自家一地鸡毛的经济烂摊子上,巧妙地挪开。

咱们把时间线拉长一点看,这套戏码已经演了快十年了。

还记得2015年那场“难民危机”吗?当时铺天盖地的新闻,把中东和非洲的难民描绘成洪水猛兽,仿佛欧洲文明马上就要被淹没。

结果呢?各国顺理成章地收紧了边境,大家忙着讨论文化冲突,谁还记得当时差点把欧元区搞散架的债务危机?

经济问题,就这么被完美地“稀释”了。

接着,新冠疫情来了。

一夜之间,全世界都陷入了“完美的恐惧”。为了安全,大家心甘情愿地交出部分自由,乖乖待在家里。至于经济衰退、失业率飙升这些“小事”,在“生命安全”面前,似乎都变得可以忍受了。

精英们发现,这招真好使!

而2022年俄乌冲突的爆发,更是送来了一份“大礼”。“俄罗斯威胁论”从此成了欧洲政治的“万能钥匙”。

通胀飙升?怪俄罗斯!能源危机?怪俄罗斯!社会不稳定?还是怪俄罗斯!

反正,所有内部的问题,都能找到一个外部的“罪魁祸首”。老百姓的怒火,也就有了宣泄口,不至于烧到当权者自己身上。

你看看数据就明白了。德国,这个曾经的欧洲经济火车头,去年经济直接萎缩了0.3%,今年前景也不乐观。法国、英国,哪个不是被高通胀、低增长搞得焦头烂额?

当政客们拿不出解决经济问题的有效方案时,他们该怎么办?

很简单,制造一个更可怕的敌人。

通过不断渲染“俄罗斯即将入侵”的紧张气氛,他们至少能达到两个目的。

第一,向美国表忠心,看,我这边多危险,你得继续罩着我,军费援助可不能停。

第二,对内团结选民,在“国家安全”这个大旗下,所有反对意见都可能被扣上“通俄”的帽子。

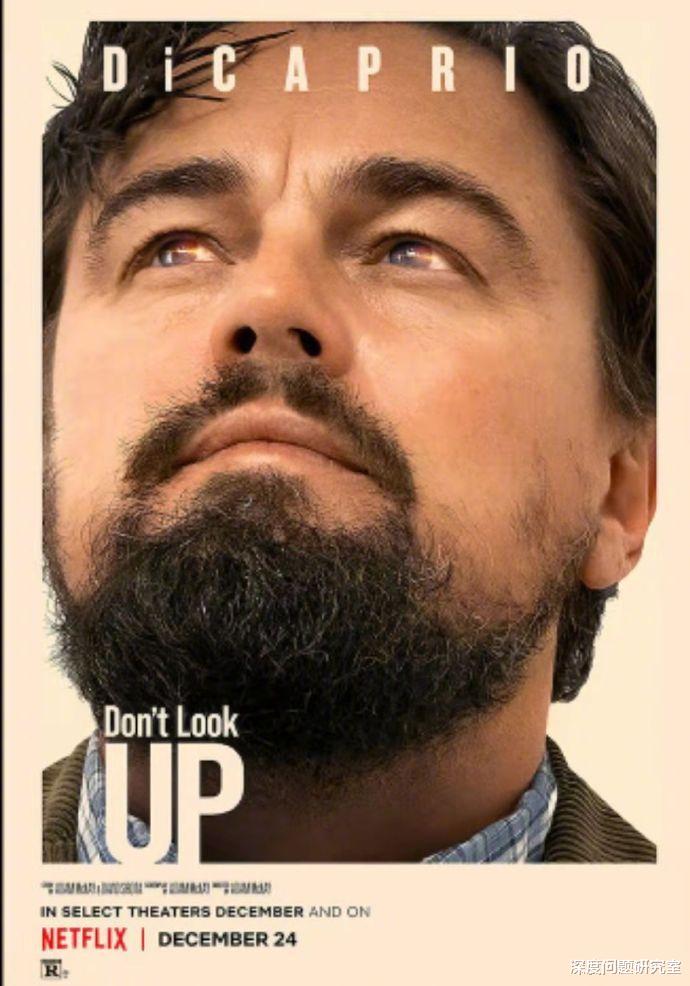

这就好比电影《不要抬头》的反向操作。电影里是大家明明知道彗星要撞地球却假装看不见。现实里,是欧洲政客指着天边一朵云,告诉你“那是俄罗斯的核弹”,而脚下的经济大地震,他们却让你假装感觉不到。

那下一个“恐惧”的目标会是谁?

想想看,未来媒体上充斥着“AI将导致大规模失业”、“AI武器失控”的报道,专家们呼吁“为了安全,我们必须严格监管”,这剧本是不是已经呼之欲出了?

被“恐惧”训练了十年的欧洲民众,大概率会再次买单。

说到底,这种靠制造外部敌人来维持内部团结的做法,是一种政治上的“慢性毒药”。它或许能解一时的燃眉之急,但长期来看,会不断侵蚀社会的信任基础。

当人们习惯了被恐惧驱动,就失去了独立思考和解决真正问题的能力。

真正的危机,比如产业空心化、福利体系崩溃、社会阶层固化,被一层又一层“恐惧”的迷雾掩盖起来。

西欧曾经是自由和理性的代名词,如今却越来越像一个靠“惊悚片”续命的病人。这套“恐惧连环计”玩得再炉火纯青,也掩盖不了内里的虚弱和衰败。

水坝总有被冲垮的一天。

当民众从一次又一次的“狼来了”故事中醒悟过来,发现真正的问题一直被无视时,那积压已久的怒火,恐怕就不是几个“无人机”的故事能轻易平息的了。