黄沙载经行:玄奘与一场跨越万里的真理之约

声明:本故事为文学创作,非历史研究。读者需区分虚构与史实,深入了解历史建议查阅专业资料。未经书面许可,任何组织或个人不得擅自复制、转载、改编、传播等,亦不得用于商业用途,侵权必究。

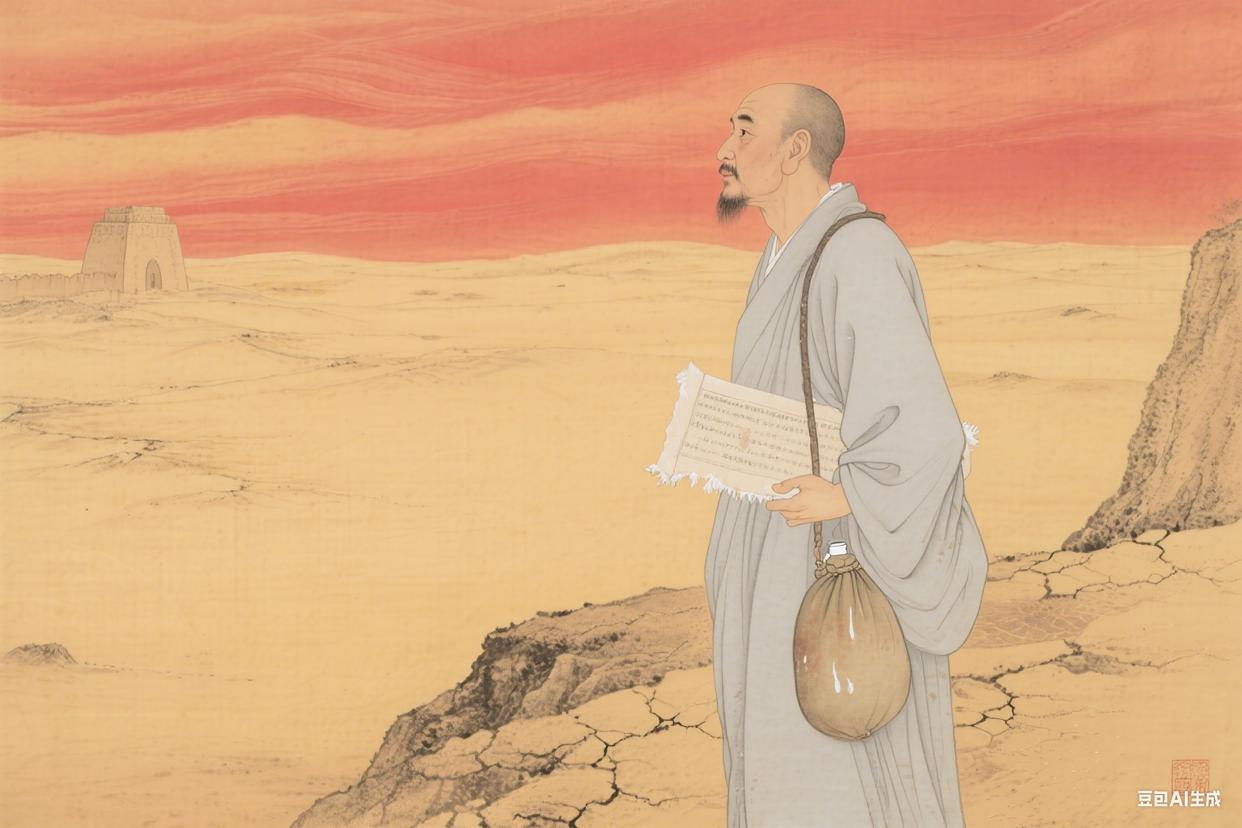

贞观元年的风,裹着河西走廊的沙砾,打在玄奘的僧袍上。他站在玉门关外的土坡上,望着眼前无边无际的莫贺延碛——天是烧红的赭色,地是龟裂的土黄,连风都带着焦渴的味道。怀里揣着偷偷换来的通关文牒,指尖能摸到牒纸边缘被汗水浸软的毛边,而身后,是长安城里渐渐模糊的晨钟暮鼓,身前,是连飞鸟都不愿涉足的死亡之海。他摸了摸腰间的水袋,皮革硬邦邦的,里面的水只够支撑三日,可他知道,这场求法的路,一旦迈出,就没有回头的可能。

十三岁那年的洛阳,缑氏县的陈府里,少年陈祎第一次摸到佛经。那是一卷磨损了边角的《金刚经》,纸页泛着旧年的黄,指尖划过“应无所住而生其心”的字样时,窗外的蝉鸣忽然静了。父亲早逝,母亲体弱,家道中落的困顿像一层薄雾,裹得他喘不过气,可佛经里的文字却像一束光,照进了迷雾里。不久后,朝廷选僧童,他站在候选的孩童里,个子最矮,却在回答“为何求佛”时,声音清亮:“为解世间苦,为明众生惑。”考官看着这个眼神笃定的孩子,点了头——那天起,世上少了陈祎,多了玄奘。

二十一岁受具足戒后,玄奘开始遍访名师。从长安到相州,从赵州到扬州,他背着装满经卷的行囊,走在驿道上,常常是天不亮就启程,月亮升得老高才住进僧舍。在洛阳,他听地论师讲“阿赖耶识”,字字都像敲在心上;到长安,又听摄论师说“种子说”,同样觉得有理。可渐渐的,他发现不对劲——同样一部《瑜伽师地论》,两家说法竟差了千里,有的经卷翻译得半通不通,有的甚至缺了首尾。那天夜里,他坐在长安兴善寺的烛火下,翻着一部残缺的梵文经卷,烛泪滴在纸页上,晕开一小片墨痕。“若不亲往天竺,求原典,辨真义,这疑惑,怕是要跟着我一辈子。”他对着烛火轻声说,窗外的夜风吹进来,烛火晃了晃,却没灭。

唐朝初年,边境不稳,朝廷严禁百姓私自出境。玄奘几次上表请求西行,都石沉大海。贞观元年的一个清晨,长安城里传言突厥犯边,官府忙着疏散百姓,玄奘混在逃难的人群里,出了城门。走到凉州时,都督李大亮察觉了他的意图,劝他回去:“西域路险,九死一生,你一个僧人,何苦去冒这个险?”玄奘双手合十:“贫僧所求,非为自身,为的是华夏佛法的完整。若能得真经,纵使死在途中,亦无憾。”李大亮被他的执着打动,没再阻拦,还悄悄给了他一些干粮。

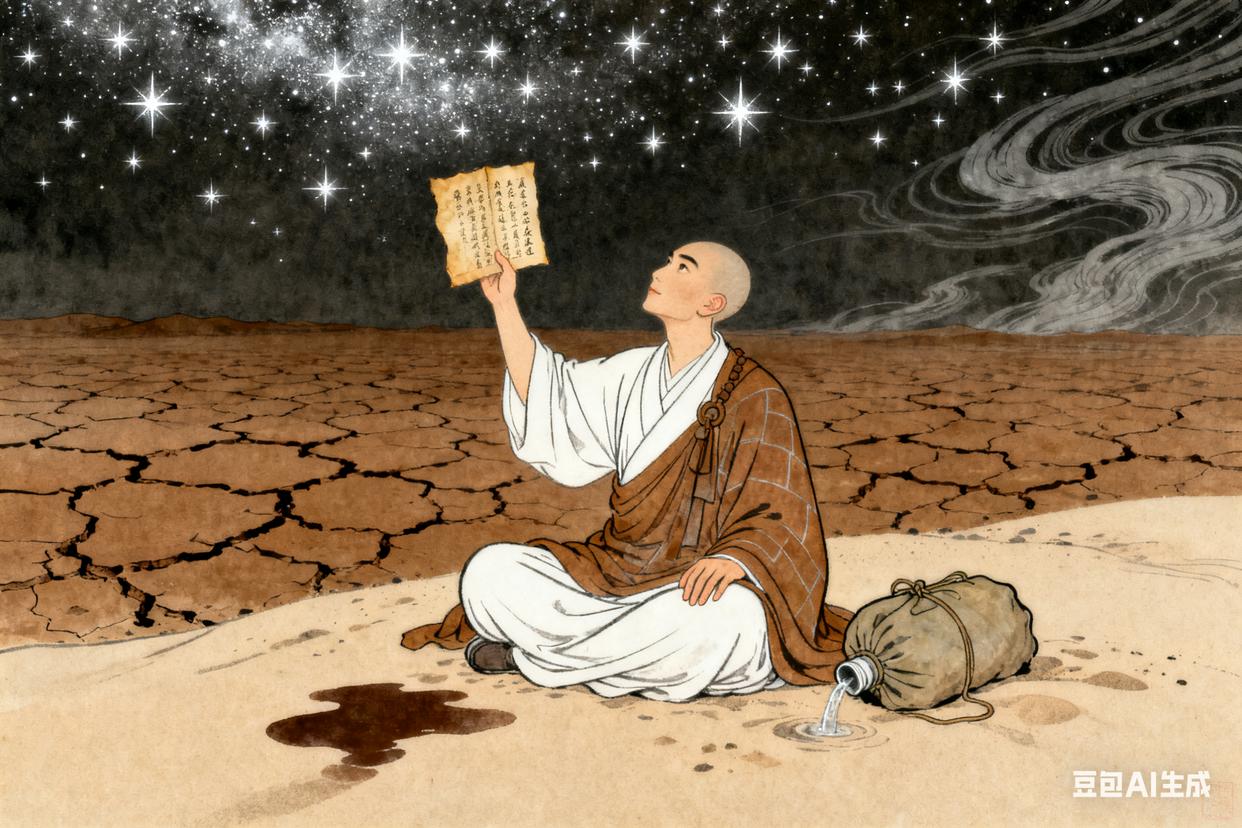

出了凉州,就是莫贺延碛。玄奘跟着一支商队走了两天,后来商队怕遇沙暴,提前折返,他只能独自前行。走了第四天,水袋不小心打翻了——他看着水在沙地上瞬间渗没,只留下一小片深色的印记,心一下子沉了下去。接下来的日子,他靠嚼沙枣充饥,渴得实在不行,就含一口沙子润润喉咙。夜里躺在沙地上,看着满天的星星,耳边只有风的呼啸,他甚至能听到自己的心跳声,又重又慢。有好几次,他觉得自己撑不下去了,就摸出怀里的《心经》,轻声念着:“心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想。”念着念着,又有了站起来的力气。直到第七天,他看到远处的水草,踉跄着跑过去,趴在水边,大口喝着水,水的清凉顺着喉咙滑下去,他才敢相信,自己真的走出了沙漠。

走到高昌国时,玄奘已经瘦得脱了形,僧袍上满是沙尘。高昌王麹文泰早就听说过这位西行的僧人,亲自到城门迎接。夜里,麹文泰请他住在王宫,摆了丰盛的宴席,可玄奘只吃了几口素食。麹文泰问他:“师西行求法,路途如此艰险,若在高昌弘法,寡人愿举国供养,何必再去天竺?”玄奘放下筷子,双手合十:“大王厚意,贫僧心领。但贫僧立誓西行,若中途停下,便是失信于初心。”麹文泰看着他坚定的眼神,沉默了许久,最后说:“既如此,寡人与师结为兄弟,为师准备粮草、马匹,再写二十四通国书,让沿途各国相助。”第二天,高昌国的百姓夹道送行,玄奘骑着麹文泰送的白马,手里拿着盖着高昌国印的国书,回头望了一眼高昌城,心里满是感激——这一路,终于有了第一个真正懂他的人。

离开高昌后,玄奘沿着天山南麓西行,路过龟兹国时,恰逢当地举办佛教辩论会。有位高僧听说他来自东土,故意发难:“东土佛法浅薄,师为何还要西行求法?”玄奘不慌不忙,引经据典,从《阿含经》讲到《瑜伽论》,条理清晰,辩才无碍。最后,那位高僧站起身,对着玄奘深深一揖:“东土有如此智者,是贫僧浅薄了。”龟兹王见他学识渊博,留他住了半个月,还派了向导,送他翻越凌山。凌山终年积雪,山路陡峭,寒风像刀子一样刮在脸上,玄奘和随从们踩着积雪往上爬,好几次差点滑下山崖。有个随从冻得受不了,哭着说:“法师,我们回去吧,这山根本翻不过去!”玄奘扶着他,指着山顶的方向:“再坚持一下,翻过去,就能看到新的天地了。”他们走了七天七夜,终于翻过凌山,下山时,随从们的鞋子都磨破了,脚底板全是血泡。

贞观五年,玄奘终于抵达印度。他先到了迦湿弥罗国,这里是小乘佛教的圣地,他跟着当地高僧学习《俱舍论》,一学就是两年。每天清晨,他跟着僧人一起诵经,午后抄经,傍晚和高僧讨论经义,日子过得充实又平静。可他知道,自己的目的地是那烂陀寺——那是当时印度佛教的最高学府,就像夜空中最亮的星,吸引着他前行。

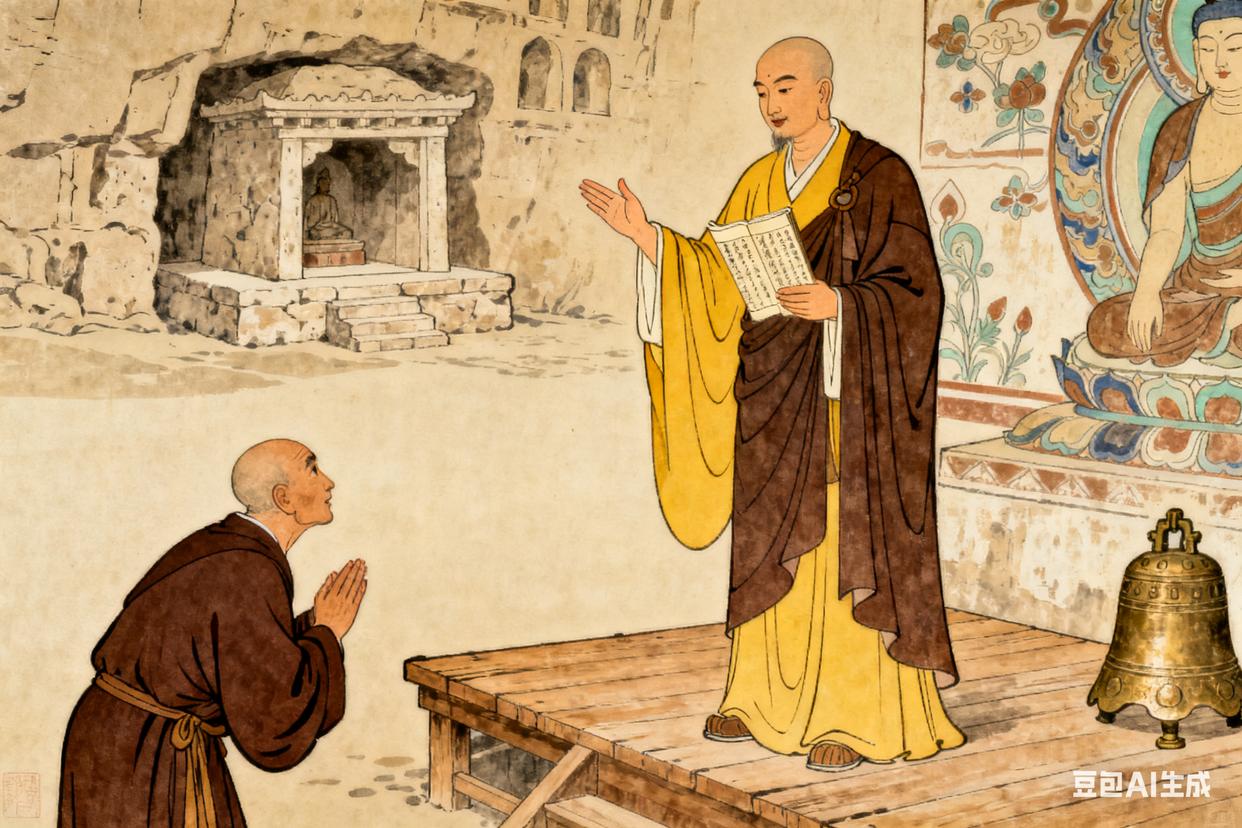

贞观七年,玄奘来到那烂陀寺。寺门大开,住持戒贤法师早已在门口等候。戒贤法师当时已经一百多岁,因为身体不好,多年不亲自收徒,可听说玄奘从东土远道而来,特意破例。第一次见面时,戒贤法师握着他的手:“师不远万里而来,为求正法,老衲愿将毕生所学,倾囊相授。”那烂陀寺里有千名僧人,玄奘是唯一的东土僧人。他住在一间小小的僧舍里,每天天不亮就去听戒贤法师讲《瑜伽师地论》,这一听,就是五年。他不仅学经论,还学梵文、因明学,甚至印度的医术——有一次,戒贤法师生病,玄奘用从长安带来的草药,配了药方,竟让法师的病情好转了。寺里的僧人都佩服他:“这位东土法师,不仅懂佛法,还懂医术,真是奇才。”

离开那烂陀寺后,玄奘开始了环印游学。他从摩揭陀国到伊烂拿钵伐多国,从羯陵伽国到南印度,每到一处,就拜访当地的高僧,收集经卷。在印度南部的一座寺庙里,他看到一部失传已久的《大般若经》梵文原本,激动得手都抖了——他坐在寺庙的藏经阁里,一页一页地抄,抄了整整一个月,手指都磨出了茧子。有一次,他在途中遇到一伙强盗,强盗以为他是富商,要抢他的财物。玄奘说:“贫僧只有经卷和衣物,若你们需要,衣物可以拿走,但经卷是贫僧求法的根本,不能给你们。”强盗们被他的执着打动,不仅没抢他,还送了他一些干粮。

贞观十六年,戒日王在曲女城举办无遮大会,邀请玄奘作为论主。大会那天,十八国国王亲自到场,数千名高僧学者坐在台下,场面盛大得让人震撼。玄奘穿着崭新的僧袍,走上讲台,先宣讲了自己写的《会宗论》和《制恶见论》,然后大声说:“若有一字无理能难破者,请斩首相谢。”接下来的十八天里,每天都有学者站起来提问,玄奘一一作答,条理清晰,引经据典,没有一个人能难倒他。最后一天,戒日王站起身,对着众人说:“这位东土法师,学识渊博,辩才无碍,真是‘大乘天’啊!”小乘僧人也纷纷称赞,称他为“解脱天”。那天,玄奘站在讲台上,看着台下欢呼的人群,心里却很平静——他知道,这不是为了自己的名声,而是为了东土佛法的尊严。

贞观十九年正月,玄奘带着657部梵文佛经、佛像和舍利,回到了长安。唐太宗亲自在洛阳宫召见他,看着眼前这位风尘仆仆的僧人,唐太宗说:“师西行万里,历经艰险,真是英雄啊!朕愿封你为官,与朕共理朝政。”玄奘双手合十:“陛下厚爱,贫僧心领。但贫僧西行,只为求法译经,若为官,便是违背了初心。还望陛下成全,让贫僧专心译经。”唐太宗被他的执着打动,答应了他的请求,还在长安弘福寺为他设立了译场。

译经的日子,枯燥却充实。每天清晨,玄奘就到译场,先和助手们核对梵文经卷,然后逐字逐句地翻译。他要求翻译必须精准,哪怕一个字的偏差,也要反复推敲。有一次,翻译《心经》时,对“色即是空,空即是色”这句话,助手们有不同的看法,玄奘就拿着梵文原本,逐字解释,还结合自己在印度的所学,直到大家都理解为止。夜里,译场的烛火常常亮到深夜,玄奘坐在案前,手里拿着笔,时不时停下来,皱着眉头思考,有时候想到了关键点,会突然站起来,在屋子里走几步,然后又坐下来,飞快地写下来。他的弟子窥基说:“师父译经时,眼里只有经卷,连吃饭都要我们提醒。”

贞观二十二年,玄奘在大慈恩寺主持修建了大雁塔,用来存放他带回的经卷和佛像。那天,他亲自奠基,手里拿着铁锹,把第一锹土铲进地基里,动作缓慢却坚定。弟子们问他:“师父,建这座塔,要花很多时间和精力,值得吗?”玄奘笑着说:“经卷是佛法的根本,这座塔,不仅是存放经卷的地方,更是让后人记住,求法之路虽难,却值得坚持。”

唐高宗永徽元年,玄奘和弟子窥基一起,创立了法相唯识宗。他们在慈恩寺里开坛讲法,听法的人挤满了寺庙的庭院。玄奘讲“阿赖耶识”,讲“种子说”,把从印度带回的唯识学理论,用通俗易懂的语言讲给众人听。窥基后来成了唯识宗的第二代祖师,他常常对弟子们说:“师父不仅给了我们经卷,更给了我们追求真理的勇气。”

显庆元年,应唐太宗的要求,玄奘开始口述《大唐西域记》,由弟子辩机执笔。每天饭后,玄奘坐在慈恩寺的银杏树下,回忆着西行的路:“高昌国的城墙是土做的,上面盖着芦苇;那烂陀寺的佛殿是石头砌的,里面的佛像金光闪闪;莫贺延碛的沙子,踩上去像棉花一样……”辩机坐在一旁,飞快地记录,有时候记不过来,玄奘会停下来,等他一会儿。有一次,辩机问他:“师父,西行路上最难忘的是什么?”玄奘想了想,说:“是在莫贺延碛缺水的那七天,那时候才知道,只要心里有信念,再难的路也能走过去。”《大唐西域记》写完后,唐太宗看了,赞不绝口:“这部书,不仅是一部游记,更是一部了解西域的奇书啊!”

麟德元年的冬天,玄奘在玉华宫译完最后一部经卷——《大宝积经》。他放下笔,看着窗外的雪,轻轻叹了口气。弟子们围过来,看到他脸色苍白,知道他身体不行了。玄奘对弟子们说:“贫僧一生,只求法译经,如今心愿已了,没有遗憾了。你们要好好保管经卷,继续弘法,不要辜负了贫僧的期望。”说完,他闭上眼睛,手里还握着那支翻译时用了多年的笔——笔杆已经被磨得光滑,笔尖有些磨损,却见证了他一生的执着。

玄奘圆寂的消息传来,举国哀悼。送葬那天,长安城里的百姓自发地涌上街头,从玉华宫到浐河岸边,送葬的队伍长达数十里,哭声震天。有位老人,手里拿着一束菊花,站在路边,哭着说:“法师是好人啊,他给我们带来了真经,却走得这么早。”

如今,我们翻开《大唐西域记》,还能看到玄奘当年记录的点点滴滴——那些城邦、那些风俗、那些佛法故事,仿佛就在眼前。大雁塔依然矗立在西安城里,每年都有无数人来这里,缅怀这位西行求法的高僧。我们手里的佛经,或许就是他当年翻译的版本,指尖划过纸页时,仿佛还能触到他当年译经时留在纸页上的温度。

玄奘的一生,是一场跨越万里的真理之约。他用脚步丈量了从长安到天竺的距离,用执着诠释了什么是“不忘初心”。如今,我们或许不需要再穿越沙漠、翻越雪山去求法,但他那种对真理的执着追求、对信念的坚定坚守,依然值得我们学习。就像他当年在莫贺延碛里,哪怕只剩最后一口气,也要向着真理的方向前行——这种精神,永远不会过时。