分析居民收入来源的构成变化,是观察一个地区经济发展质量、社会分配格局和居民生活状态的重要视角。

它如同一个经济体的“DNA”,能揭示增长的动力是源于辛勤的劳作、活跃的创业,还是资产的增值或社会的转移支付。

理解这种结构变迁,有助于我们超越单纯的总量增长,更深刻地把握社会经济发展的阶段性与未来走向。

在深入数据之前,有必要明确人均可支配收入四大来源的统计口径:

工资性收入:指就业人员通过各种途径得到的全部劳动报酬,是绝大多数工薪阶层收入的核心。

经营净收入:指个体或家庭从事生产经营活动获得的扣除成本后的净收入,反映了民营经济和个体经济的活力。

财产净收入:指家庭拥有的动产(如银行存款、有价证券)和不动产(如房屋)出租或转让所获得的净收入,是衡量“睡后收入”的关键指标。

转移净收入:指国家、单位、社会团体对居民的各种经常性转移支付(如养老金、社会救济、政策补贴)扣除居民缴纳的税费、社保等转移支出后的部分,体现了社会保障体系的再分配功能。

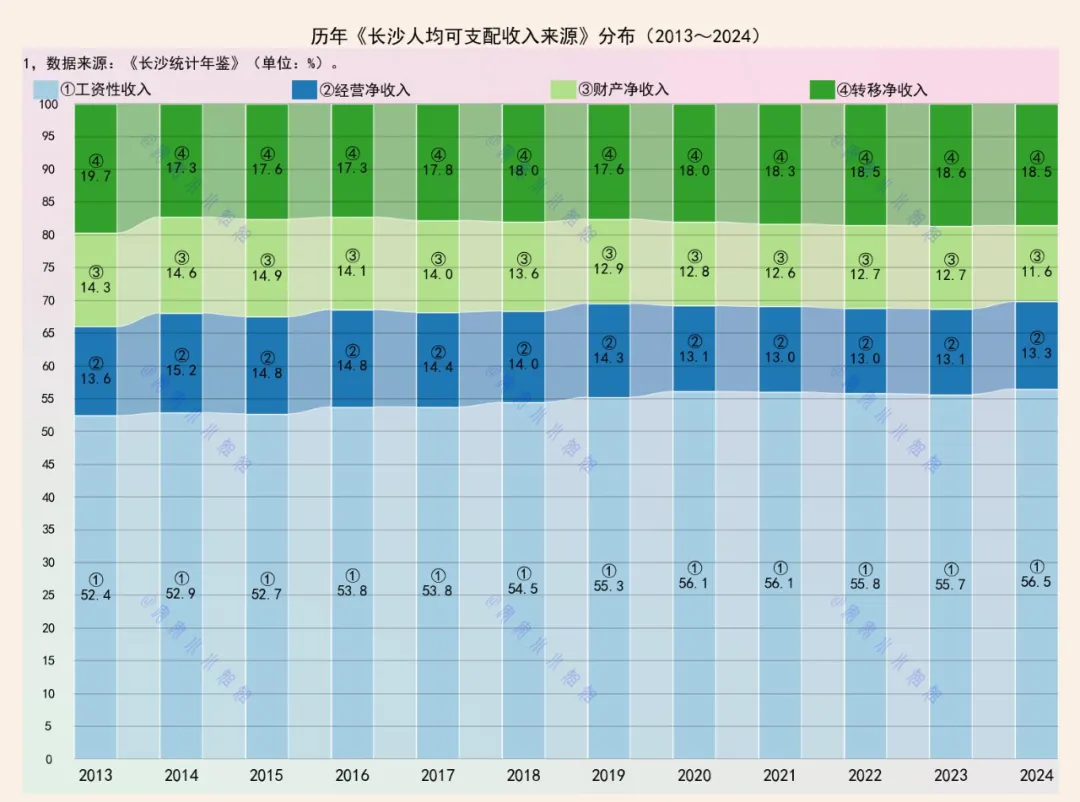

基于《长沙统计年鉴》2013年至2024年的数据,我们可以清晰地勾勒出过去十二年间长沙居民收入结构演变的清晰脉络。

一、主导与强化:工资性收入的“压舱石”地位日益稳固

纵观十二年,工资性收入始终是长沙居民收入绝对的主力来源,且其主导地位非但没有削弱,反而呈现出稳步强化的趋势。

其占比从2013年的52.4%波动上升至2024年的56.5%,多数年份维持在55%上下。这一现象传递出多重信号:

经济结构使然:长沙作为重要的制造业基地和中部中心城市,第二、三产业发达,正规就业渠道畅通,决定了工资性收入必然是主体。

产业升级与人才政策见效:随着长沙工程机械、电子信息、文化传媒等主导产业向高端攀升,以及“人才新政”等吸引高素质就业人口,劳动者的平均薪酬水平得以提升,强化了工资性收入的比重。

就业市场稳定性:即使在宏观经济波动时期,长沙的就业市场表现出较强的韧性,确保了工资收入来源的稳定性。这表明,一份稳定的工作依然是大多数长沙居民安身立命之本。

二、韧性与空间:经营净收入的“稳定器”角色

经营净收入的占比在过去十二年间表现得相对稳定,在13%至15.2%的狭窄区间内波动,未出现趋势性的大起大落。这体现了长沙民营经济和个体经济颇具韧性的一面。

营X环境优化:长沙持续改善的营X环境,为小微企业和个体工商户提供了生存与发展的土壤。

消费市场支撑:作为消费活跃的网红城市,庞大的内需市场为餐饮、零售、文旅等经营活动提供了空间。

然而,其占比未能显著扩大,也提示我们激发更大市场活力、扶持“草根经济”做大做强,仍是未来需要努力的方向。

三、趋势性收缩:财产净收入的比重下行

一个显著的变化是,财产净收入的占比呈现出趋势性的缓慢下降,从2013年的14.3%逐步降至2024年的11.6%。这背后的原因值得深究:

财产性收入渠道相对单一:对于大多数中国家庭而言,房产是财产的最主要构成。近年来,在“房住不炒”的定位下,全国房地产市场预期回归理性,长沙更是以严格的调控政策著称,房产增值及租金回报对收入增长的贡献率相对放缓。

金融资产收益波动:资本市场波动较大,普通居民通过储蓄、理财、股票等途径获得的财产性收入增长,可能未能跑赢工资和转移性收入的增速。这一比重的下降,在一定程度上反映了居民财富增值方式面临的瓶颈。

四、保障与托底:转移净收入的“安全网”功能

转移净收入的占比同样表现出较高的稳定性,始终在17.3%至18.6%的区间内徘徊。这部分收入的稳步增长,是社会发展进步的体现:

社会保障体系完善:连续提高退休人员基本养老金标准,扩大基本医疗保险、失业保险、最低生活保障的覆盖面和保障水平,直接增加了居民的转移性收入。

民生政策导向:各项惠农补贴、助学补助等转移支付力度加大,起到了改善民生、促进公平的重要作用。这张“安全网”为居民生活提供了坚实的托底保障。