作为一个峰峰人,踏进邯郸道,总有种奇妙的错觉——像是从自家的后院,一步跨进了别人的前朝旧梦。

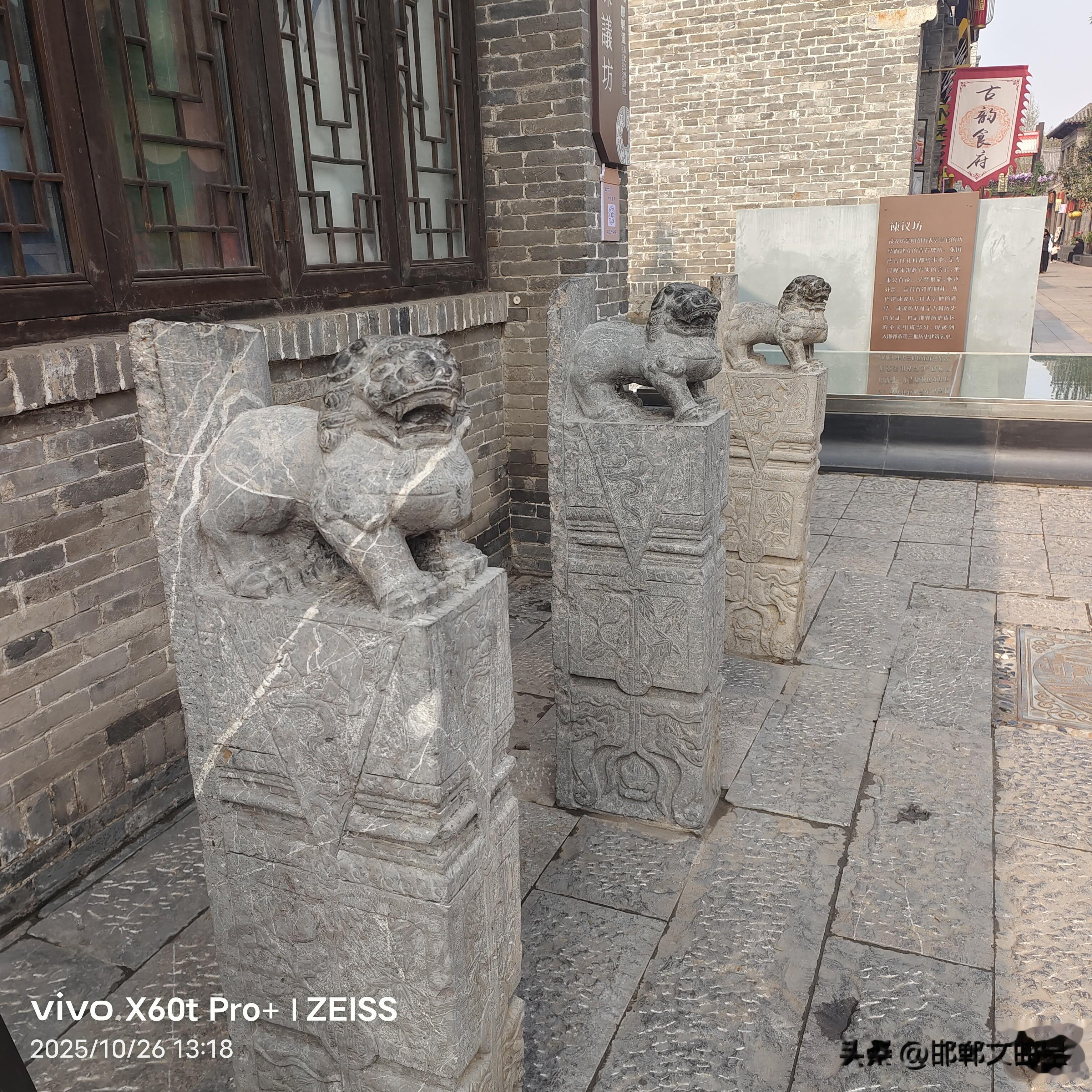

这条街不长,却仿佛被时光浸透,沉甸甸的。青石板路被岁月磨得温润,缝隙里探出些倔强的青苔。从邯郸道南门进去,看到两旁是老街的砖石砌垒,仿佛一下从现代的高楼大厦,走进了古代街巷。

而从古街道北口上电梯过了天桥,迎入眼帘的新黄金楼和翡翠楼。

步入新邯郸道,两旁的建筑是刻意修旧如旧的,飞檐斗拱,朱漆木门,悬着一串串暗红色的灯笼。

白日的阳光斜斜地照过来,在墙上投下斑驳的影,恍惚间,竟分不清是今时的光,还是旧时的影。

我的第一个印象,便是这“静”里的“闹”。

街面是安静的,游人的步履是闲散的,可你的耳朵里,却仿佛能听见一场千年的喧嚣。

那沉默的“学步桥”下,仿佛还回荡着燕国少年笨拙而又认真的脚步声;

那紧闭的“回车巷”口,依稀还能看见蔺相如的车驾谦和地退让,将一段“将相和”的佳话碾入历史的车辙。

黄粱梦的卢生,大概就在不远处的那方枕上,做着他那场历尽一生荣辱的短梦吧。

这街道是静的,可每一块砖石、每一片屋瓦,都在无声地言说。这热闹,是留给心里有耳朵的人听的。

再往里走,空气里便掺和了气味。书卷的墨香是淡的,若有若无,勾着你的文思。更真切的是食物的暖香。

永年驴肉卷饼的摊子前,油煎的滋滋声伴着香气,霸道地窜入鼻腔;魏县大碗茶的铺子里,粗粝的海碗,澄黄的茶汤,喝一口,是那种不加修饰的、朴素的甘醇。另外,还有磁县的胖妮烧鸡,也给我留下很深的印象。

我寻着一家大名芝麻烧饼的炉子,看那老师傅将沾满芝麻的面团利落地贴进炉膛,不过片刻,便掏出一个个金黄酥脆、鼓着肚皮的烧饼。趁热咬下去,“咔嚓”一声,满口都是焦香与麦甜。

这味道,不像那些历史典故般飘渺,它结结实实地落在胃里,让你感到一种属于“人间”的妥帖与满足。

我的第三个印象,来自于一次偶遇。在一家卖仿古陶俑的小店门口,一位挂着拐杖、满头银发的本地老人正眯着眼晒太阳。

我上前用带着峰峰口音的话问他,这邯郸道最值得看的是什么。他睁开眼,浑浊的眼里含着笑,反问我:“从峰峰来的?”我点头。

他慢悠悠地用纯正的邯郸老话说道:“那你看啥新鲜哩?咱这儿的故事,不也就是你们那儿传过来的故事嘛。黄粱一梦在你们邻村,蔺相如的老家,不也离你们那儿不远?”

我知道,蔺相如墓就在离峰峰不远的冀南新区的南城乡羌村。

我一时怔住。是啊,我所惊叹的这一切,原来从未远离过我的故乡。我们分明共享着同一片天空,同一段历史的风烟。

老人又指了指脚下:“这路啊,翻修了不知多少遍。我小时候,这还是条土路呢,下雨天尽是泥。现在光鲜了,可地底下的老魂灵,没变。”他的话,像一把钥匙,忽然打开了我的心结。

临别时,日头已西斜。整条邯郸道被笼在一片金红色的余晖里,灯笼尚未点亮,却已备好了入夜的温存。

我回头望去,青砖黛瓦的轮廓在夕光中显得愈发柔和。我忽然明白了,我所以为的“从后院跨进前朝”,或许只是一种错觉。峰峰与邯郸,本就是一座大院落里相邻的两间屋。我今日的探访,不像远游,更像是一次对自家大宅院更深一层的认识。

此行于我,不再是单纯的游览,而成了一种确认,确认了自己与脚下这片厚土更深、更久的联系。那梦,已醒;那步,仍在学;而那饼的余香,还真切地留在唇齿之间。