在公元450年,北魏历史上出现了一起极其严重的案件,被称为“国史之狱”。这一事件在中国历史上留下了深刻的印记,无法被遗忘。这个案件不仅在当时引起了巨大的震动,而且对后世的历史记载和研究产生了深远的影响。通过这一事件,我们可以看到当时政治斗争的激烈程度以及历史记录的重要性。

国史之狱是怎么回事?

拓跋焘觉得自己功成名就,就开始琢磨怎么让后人记住他。他找来崔浩,让他给拓跋家族写一部发家史。这样一来,他不仅活着的时候风光,死后也能留个好名声。

在编纂史书之前,拓跋焘特意强调,咱们草原人最看重真实,崔老您就直接记录,别搞那些花里胡哨的修饰。这跟现在有些节目追求直播效果,不玩剪辑的把戏,道理是一样的。拓跋焘这么做,无非是想在史书上留下自己真实的一面,避免后人误解。

崔浩这个人,性格复杂,因为立下大功,有点得意忘形。他把领导随口说的客气话当真了,把拓跋家族那些见不得人的历史全抖了出来。结果,拓跋家的丑事被彻底曝光,搞得天下皆知,让人尴尬至极。

最终,面对皇室和贵族的强烈反对,拓跋焘决定采取极端手段,对崔浩及其家族实施了彻底的清洗。崔浩,这位历经三朝的重臣、改革先驱以及拓跋焘的长期盟友,不幸成为了权力斗争的牺牲品。这一事件不仅标志着崔浩家族的终结,也深刻反映了当时政治斗争的残酷性。

这就是历史上著名的“国史之狱”事件。虽然这场风波本质上源于北魏时期的代人集团与河北汉人集团之间的权力斗争,但崔浩编修史书的行为无疑成为了引发冲突的直接原因。那么,北魏的祖先到底做了什么见不得人的事,导致他们的后人不敢让真实的历史公之于众?

北魏历史的焦点主要在于拓跋珪,作为开国皇帝,他的形象直接关系到整个王朝的声誉。因此,任何关于他的负面记录都会被视为对整个北魏的抹黑,必须加以修饰和美化。这一点在北齐时期编撰的《魏书》中表现得尤为明显,书中对拓跋珪的描绘堪称完美。

虚假的表象终究无法持久,精心装扮的面具迟早会被揭穿。拓跋珪的真实面目,终究难以永远隐藏。正如那些自欺欺人的行为终将败露,表面的光鲜终会褪去,真相终将大白于天下。历史的洪流不会放过任何伪装,拓跋珪的一生,终将被后人看清。

关于拓跋珪的出身,主要史料存在两种说法。《魏书》和《资治通鉴》记载他是前代君主拓跋什翼犍的孙子,具体说是拓跋什翼犍之子拓跋寔的遗腹子。然而,《南齐书》和《晋书》则明确称他是拓跋什翼犍的亲生儿子。这两种不同的记载引发了一个疑问:拓跋珪的真实身份究竟是拓跋什翼犍的儿子还是孙子?

为什么后来大家都认为拓跋珪是拓跋什翼犍的亲孙子?这得从拓跋珪的母亲说起。她可不是个普通人,背景相当复杂。正是她的特殊身份,让这种说法逐渐流传开来。具体来说,拓跋珪的母亲与拓跋什翼犍家族有着密切的联系,这种关系让人们自然而然地将他视为拓跋什翼犍的直系后代。实际上,这种说法的产生并非空穴来风,而是基于一定的家族渊源和当时的社会认知。通过分析这段历史,我们可以更好地理解当时人们对皇室血脉的重视程度,以及这种观念对历史记载产生的影响。

在公元376年的冬天,前秦政权成功吞并了代国。关于这一历史事件,不同的史书给出了两种不同的记载。

根据《魏书》和《资治通鉴》的记载,拓跋什翼犍在接连遭受军事失利后,遭遇了其子发动的夺权政变,最终导致其身亡,国家也随之覆灭。

当时,秦国的军队仍驻扎在君子津,什翼犍的孩子们每晚都持兵器守卫。斤趁机对什翼犍的庶长子君说:“国王打算立慕容妃的儿子为继承人,想先除掉你。所以最近这些天,你的兄弟们每晚都全副武装,围着帐篷巡逻,随时准备动手。”君听信了这番话,便杀害了自己的弟弟们,并弑杀了什翼犍。

另一种说法来自《前秦书》等史料,它们提到拓跋什翼犍被拓跋珪抓住后,被迫向前秦投降。

根据《前秦书》记载,翼犍在战斗中失利,逃往弱水一带。苻洛紧追不舍,翼犍处境艰难,最终退守阴山。他的儿子翼圭将父亲绑缚,向敌军投降。苻坚认为翼犍缺乏教化,不懂礼义,便安排他进入太学学习礼仪。对于翼圭背叛父亲的行为,苻坚认为这是不孝之举,于是将他流放到蜀地。

这两种说法哪个更靠谱?我们只要仔细查查《前秦书·苻坚传》和《魏书·燕凤传》这些历史记载,对比分析一下,就能发现,后面那种说法更符合实际情况。

前秦大军逼近,拓跋什翼犍接连失利,四处逃亡,加上病重,代国岌岌可危,草原上的权力格局摇摇欲坠。各方势力虎视眈眈,都想取代他的位置。贺兰氏来自强大的贺兰部,趁势发动政变,扣押了拓跋什翼犍,向苻坚示好,希望苻坚支持她五岁的儿子拓跋珪继位,自己则以太后身份掌权,成为草原的实际统治者。

苻坚当时正在改变胡人传统的统治方式,他打算通过扶持傀儡来管理新占领的代国,但不愿意让原来的代国王族继续掌权。因此,他以拓跋什翼犍觉悟不足和拓跋珪不孝为由,将他们全部迁往长安进行思想改造。拓跋珪作为重点改造对象,被特别发配到巴蜀。代国的治理权则被苻坚交给了独孤部的刘库仁和铁弗匈奴的刘卫辰共同管理。刘卫辰与拓跋部有深仇大恨,作为傀儡非常可靠。独孤部在草原上战斗力强,与拓跋部长期不和,作为傀儡也很合适。

拓跋珪及其家人因政治罪名被押送至长安后,历史记录出现了长达十年的空白。在《魏书·燕凤传》中提及,燕凤曾向苻坚建议,拓跋珪作为代国王室的后裔,具有政治利用价值,未来可培养为“义子”,协助苻坚管理代地,因此不必将其流放至巴蜀,留在长安进行改造更为合适。然而,实际上燕凤当时并未与苻坚同处,且相关事件的时间线也不吻合,表明这一记载可能是后人虚构的。

拓跋珪和母亲贺兰氏作为政治犯被押送到长安,身处异乡,孤立无援,生活极其艰难。在这种绝望的处境下,贺兰氏再次展现了她的外交手腕。她的前夫拓跋寔是燕国皇室慕容垂的外甥,而现任丈夫拓跋什翼犍则是慕容垂的妹夫。慕容垂与苻坚关系密切,两人情同手足,甚至到了可以共享妻子的地步。贺兰氏深知,只有依靠慕容垂的势力,她和儿子才有机会翻身。因此,在长安的十年里,拓跋珪母子很可能一直受到慕容垂的庇护。

拓跋珪作为拓跋什翼犍孙子的说法,其实源自贺兰氏的精心安排。贺兰氏想要拉近与慕容垂的关系,唯一的办法就是强调拓跋珪是拓跋寔的遗腹子。如果她直接说拓跋珪是她和拓跋什翼犍所生,那就完全与慕容垂的妹妹无关,自然也无法与慕容垂建立情感联系。只有通过强调拓跋珪是拓跋寔的儿子,才能让慕容垂认为拓跋珪继承了慕容家四分之一的血脉,从而愿意将他视为自家人,给予支持和培养。

慕容垂接纳拓跋珪母子并非单纯出于情感,而是有着深远的政治考量。当时,慕容垂虽投靠前秦,但始终暗中策划复国大业。代国作为燕国的战略后方,若能由自己人掌控,无疑对复国计划极为有利。在慕容垂看来,拓跋珪作为王室后裔,是一张极具价值的政治牌。然而,他万万没想到,自己精心培养的这位继承人,最终竟成了四世纪最具威胁的背叛者。

了解完拓跋珪的出身背景,咱们接着聊聊他重建国家的事。关于这段历史,《南齐书》和《宋书》给出了简略记载,虽然比不上《魏书》和《资治通鉴》那么详细,但好歹也提了一嘴,总比那些直接略过不写的要强。

坚败后,他的儿子圭,字涉圭,跟随舅舅慕容垂在中山立足,随后接管了父亲的旧部,势力逐渐壮大。

淝水之战后,慕容垂着手重建燕国。拓跋珪出现在慕容垂新都中山的事实表明,这些年来慕容垂一直将他带在身边。这也间接证实了之前的推测:尽管拓跋珪曾背叛父亲和国家,成为政治犯,但他能够顺利成长和发展,正是得益于慕容垂的保护。

另外,“还领其部”这四个字表明,拓跋珪的复国行动其实是慕容垂复国计划的一部分。简单来说,就是慕容垂的燕国成功复国后,在市场上站稳了脚跟,拓跋珪借着慕容垂的名号去恢复自己的国家。他到处宣扬,说自己是奉慕容垂的命令来接管家族旧业的,其实就是想看看慕容垂的名头管不管用。

拓跋珪重建北魏的过程并非一帆风顺。他最初打着慕容垂的旗号招兵买马,但很快就发现这招并不总是管用,不少人根本不买慕容垂的账。面对这种情况,拓跋珪不得不调整策略,采取其他办法来应对。经过一系列努力,他最终克服了这些困难,逐步巩固了自己的地位,为北魏的崛起奠定了基础。

值得一提的是,历史记载中特意提到拓跋珪将慕容垂称为舅舅。这一称谓反映了当时两人之间的亲属关系,尽管他们的身份地位特殊,但家族纽带在历史事件中仍扮演了重要角色。

拓跋珪的出生被赋予了非凡的象征。公元386年7月7日,他在参合陂北诞生,当晚天空异常明亮。他的眼睛闪烁着光芒,额头宽阔,耳朵硕大,这些特征让周围的人感到十分惊奇。

拓跋珪六岁时,昭成帝去世。苻坚派兵入侵,打算把他带到长安,但最终他逃过一劫。苻坚的军队撤退后,国内局势混乱。苻坚让刘库仁和刘卫辰分别管理国家事务。南部的长孙嵩和元他等人带着旧部投靠了刘库仁,拓跋珪则转而去独孤部避难。这段历史对他的俘虏经历含糊其辞,没有详细描述。

接下来,事情直接进入了复国阶段。九年后,库仁的儿子显杀了自己的亲属,夺取了权力,并开始策划叛乱。商人王霸得知这一消息后,在人群中悄悄踩了皇帝的脚,皇帝立即返回。当时,原大人梁盖盆子六眷是显的主要谋士,他掌握了全部计划,并秘密派部下穆崇迅速报告给皇帝。皇帝于是暗中联络旧臣长孙犍、元他等人。到了八月,皇帝前往贺兰部。

在登国元年春季的正月戊申日,皇帝正式继位为代王,随即举行了盛大的祭天仪式,确立了新的年号,并在牛川召开了大规模的集会。

作为北魏的奠基者,拓跋珪的形象必须保持完美无瑕。任何关于他背叛、依附他人或利用他人势力的传闻都会严重损害北魏皇室的尊严。这种对开国君主形象的维护,与当今许多成功企业家不愿详细谈论创业历程的心态如出一辙。他们往往选择用励志故事来包装自己的成功之路,目的就是为了维护个人和企业的正面形象。北魏皇室同样需要通过塑造完美的开国君主形象,来巩固其在民众心中的崇高地位。这种形象管理对于维护统治权威至关重要,不容有丝毫瑕疵。

拓跋珪重建北魏的历程之前已经详细说明,现在简要回顾一下:

拓跋珪披着慕容垂的虎皮大衣,前往代地重建基业。他的首站是独孤部,因为该部首领刘显的弟弟刘亢泥娶了他的姑姑,这层关系有助于拉近双方距离。然而,刘显显然更想自立为王,而不是成为拓跋珪的附庸,因此他密谋除掉拓跋珪。关键时刻,拓跋珪的母亲贺兰氏挺身而出,陪刘显彻夜饮酒,为儿子争取了逃生的机会。拓跋珪逃脱后,刘亢泥夫妇保护了贺兰氏。最终,母子二人在贺兰氏的娘家贺兰部重逢,依靠家族关系在此勉强站稳脚跟。由此可见,拓跋珪的复国之路起初并不顺利。后来,慕容垂派遣擅长解决草原问题的慕容农率军北上,以武力镇压所有敌对势力,包括独孤部和拓跋珪最初依赖的贺兰部,帮助拓跋珪扫清了障碍。

在拓跋珪重建国家的过程中,有三个人对他至关重要:他的舅舅慕容垂、母亲贺兰氏以及舅舅贺讷及其部落。然而,这三位关键人物最终都遭到了拓跋珪的背叛和杀害。正因为这段历史,后来的《魏书》在记录拓跋珪的创业历程时,不得不有所保留,未能详细描述这些事件,以避免暴露其不光彩的一面。

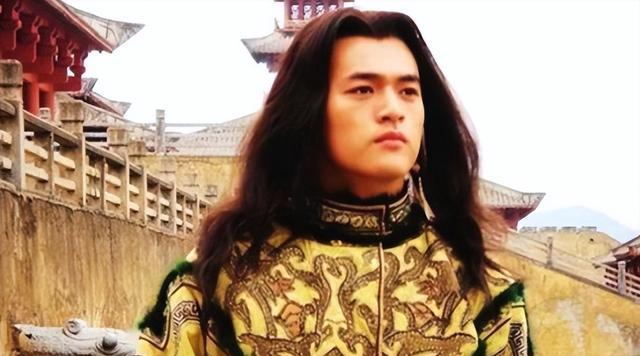

史书为了塑造拓跋珪作为开国君主的完美形象,确实存在刻意回避或修改某些事实的情况,但这并不代表他的个人能力不足。实际上,拓跋珪在军事方面天赋异禀。他曾跟随苻坚和慕容垂这两位顶尖武将长达十年,在这样的环境中不断学习和磨练,最终成长为年轻一代中的佼佼者。

他在政治和军事上展现了一系列高明策略:彻底消灭了铁弗匈奴的刘卫辰势力,体现了不留后患的决心;在与后燕的对峙中,他抓住对方虚弱时机果断出击,展现了机敏的战术眼光;他还借鉴了苻坚的“离散部落”政策,有效削弱了敌对力量。在参合陂之战中,他运用“欲擒故纵”的计谋取得胜利,而在与慕容宝的河北对峙中,他凭借坚韧不拔的意志最终获胜。此外,他将都城迁至平城,重新确立了统治中心,并通过“畿内畿外”的阶级分治框架,构建了更为稳固的治理体系。这些举措在政治理念和实际操作上都显示出前瞻性和先进性。

评价历史人物时,我们应秉持公正的态度,既不夸大其优点,也不掩饰其过失。拓跋珪并非史书中所描绘的那般完美无缺,他既是一位成就显著的领袖,也是一位精于权术的操纵者。我们既不应过分推崇他,也不应轻视他的能力。

举个例子,他母亲贺兰氏在他掌握大权后没多久就突然去世了,这事儿十有八九是他暗中下手的结果。至于他为什么这么做,我们稍后会专门写一篇文章来详细解释。

他借鉴了汉武帝处死钩弋夫人的先例,生搬硬套地设立了“子贵母死”的规矩。说白了,他就是想摆脱母亲和拓跋家族女性长辈给他留下的心理负担。为了圆这个制度,他还硬说是草原部落的传统,但明眼人都能看出这理由站不住脚。最终,历史证明他这一套行不通——北魏的命运还是被女性左右了。

他和独孤部之间既有合作也有冲突。然而,他的皇后之一,即继承人拓跋嗣的母亲,正是独孤部成员,与刘显、刘亢泥兄弟有血缘关系,是刘罗辰的妹妹。后来,他立拓跋嗣为继承人后,按照“子贵母死”的规定,将这位皇后处死。

尽管他与慕容宝及后燕之间矛盾重重、关系紧张,但在面对关中地区的威胁时,他依然选择通过册封慕容宝之女为皇后的方式,向北燕表达友好之意。这一举动充分展现了他在权衡利弊时的灵活策略,即便与对方存在深仇大恨,也能在关键时刻采取务实的外交手段。

为了满足私欲,他甚至连自己的亲姨妈都不放过。母亲贺兰氏极力劝阻,指出妹妹已有婚配,但他毫不理会,直接杀害了姨父,强行让姨妈恢复单身。在他眼中,只要是他看中的女人,就必须归他所有。最终,他的恶行得到了报应,被自己和姨妈所生的儿子拓跋绍亲手杀死。

在他功成名就、权势达到顶峰后,行为突然变得怪异,开始沉迷于服用五石散,性格也愈发暴躁,常常以杀人来发泄情绪。表面上看,这些行为似乎失控,但实际上,他每一次杀戮都有明确的目标,都是为了铲除政治对手和功臣。这就像有些人常以“酒后失态”为借口,声称自己行为失控是因为酒精的作用,以此推卸责任。实际上,他并非失去理智,而是清醒地选择了暴力手段,只不过用这些表象来掩盖真实意图。

通过拓跋珪的历史故事,我想提出一个值得深思的问题:为什么中华文化如此强调"真善美"的价值排序?为什么"真"和"善"要优先于"美"?这个问题看似简单,实则触及了中华文明的核心价值观念。在我们的文化传统中,"真"代表真实、真诚,是做人做事的基础;"善"体现道德、仁爱,是为人处世的准则;而"美"则是外在的表现形式。这种价值排序反映了中华文化注重内在修养和道德品格的深层追求。它告诉我们,真正的美必须建立在真实和善良的基础之上,外在的华丽若缺乏内在的支撑,终将失去其意义。这种价值观念至今仍在影响着我们的思维方式和行为准则。

原本世界上并没有固定的套路,但随着越来越多的人开始使用这些手段,套路便逐渐形成。面对复杂的社会现象,我们常常感到困惑,难以看清真相。谁能帮助我们拨开迷雾,洞察世界的本质?其实,只有通过不断提升我们对“真实”和“善良”的理解,才能从纷繁复杂的社会中筛选出真正美好的人性。

在昏暗闪烁的灯光下,一群穿着统一制服、妆容浓艳的陪酒女郎,扭捏作态、举止轻佻,你能否轻易从中辨认出最出众的那位?或者,这群人中是否真的存在一个称得上美丽的女孩?

在浩瀚的历史长河中,我们应该选择那些能够让我们理解真相、感受到善意的部分去阅读。就像拓跋珪,他化妆后的确显得英俊潇洒,但关键在于,我们是否了解他卸妆后的真实面貌?这就好比吃东西,如果我们只在乎味道,而不关心食物是否健康、真实,那么垃圾食品制造商自然会欢迎我们。总之,选择阅读和饮食时,我们都应该注重真实和健康,而不是仅仅追求表面的美好。