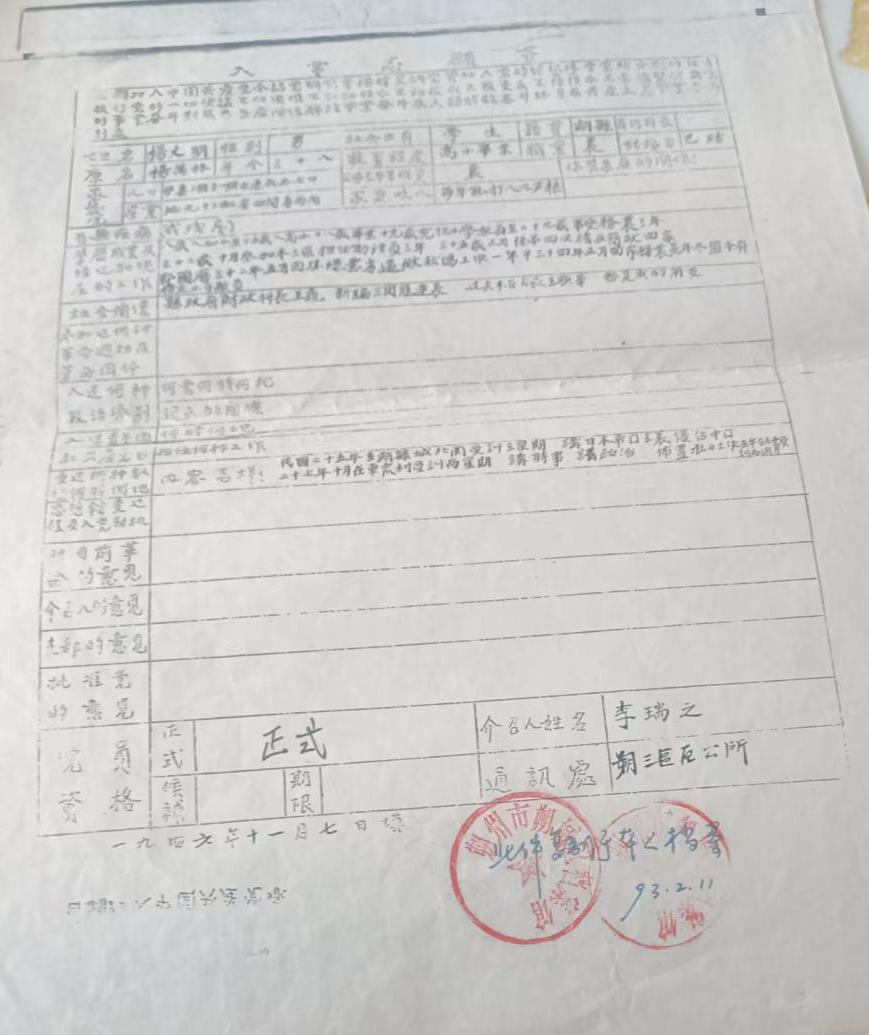

在内蒙古呼和浩特市玉泉区的一处普通民居里,年近七旬的杨发先生小心翼翼地保存着一份1977年的文件。这份泛黄的档案,记录着对其父亲杨文明历史问题的复查决定,也承载着一个家庭跨越半个多世纪的身份认同诉求。

潜伏敌营的抗日工作者

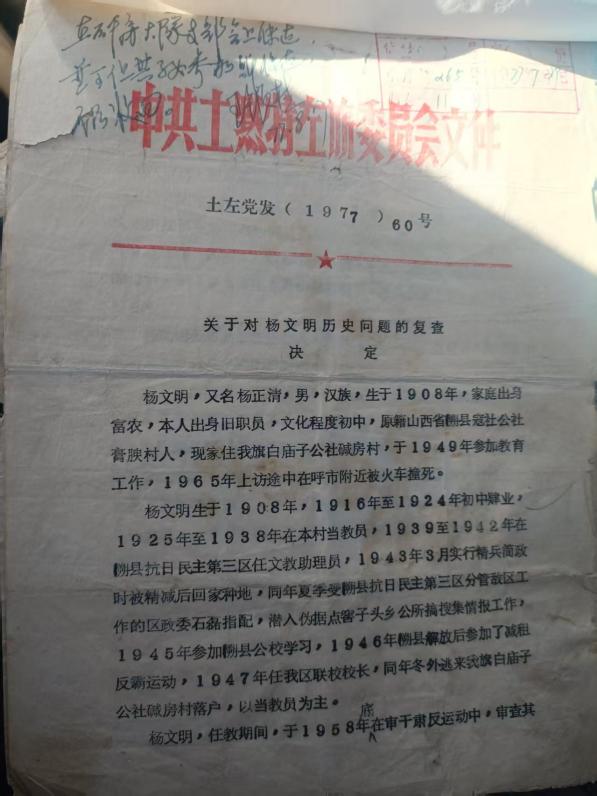

根据现存档案记载及相关史料佐证,杨文明,1908年出生于山西朔县,1939年参加革命,曾任朔县抗日民主第三区助理员。1943年,经时任区政委石磊选派,并请示县委委员任一川同意,杨文明受命潜入敌人窑子头据点,从事地下情报工作。

在抗日战争的艰苦岁月里,地下工作者面临着巨大风险。石磊在后来的回忆中提到,当时对潜伏人员有严格标准:意志坚定、忠诚可靠,即使在醉酒或睡梦中也不泄露机密。经过考察,杨文明被认为符合这些条件。

杨发提供的材料显示,为保障潜伏人员家属安全,当地党组织曾计划将杨文明全家搬迁至革命根据地,但因杨文明母亲不愿离开故土而未成行。

在潜伏期间,杨文明凭借机智勇敢多次化险为夷。一次,他被4名特务围堵在老乡院内,最终翻越两米高墙成功脱险。这些经历在《解放朔县40周年》历史文献中有所记载。

从抗日到内战的身份转变

1945年日军投降前夕,杨文明曾作为我方军代表前往敌据点下达招降书,成功说服日军缴械。此后,他被送往雁门关八路军干部学校学习,结业后返回朔县第三区继续担任助理员。

1946年,杨文明入党,参加了当地的减租反霸运动,曾任朔县政府清算组长。1947年,他被任命为区联校长。然而,同年在山西土改运动中,杨文明被定为“日伪汉奸”,家庭成分被划为富农,其住所及财物被没收,全家被赶出住所。

根据材料显示,当时杨文明的潜伏身份证被行政村长卢森烧毁。在民兵队长二庆报信提醒下,杨文明在我军联防队长陈密锁护送下,前往内蒙古大青山抗日游击区寻找战友未果,最终在呼市土左旗白庙子乡碱房村安家,以教书为生。

历史结论的反复与争议

1958年,在审干肃反运动中,土左旗委将杨文明定性为“日伪汉奸”,家庭成分维持富农,并被开除公职,下放农村劳动改造。1965年,杨文明在上访途中不幸因火车事故身亡,终年57岁。

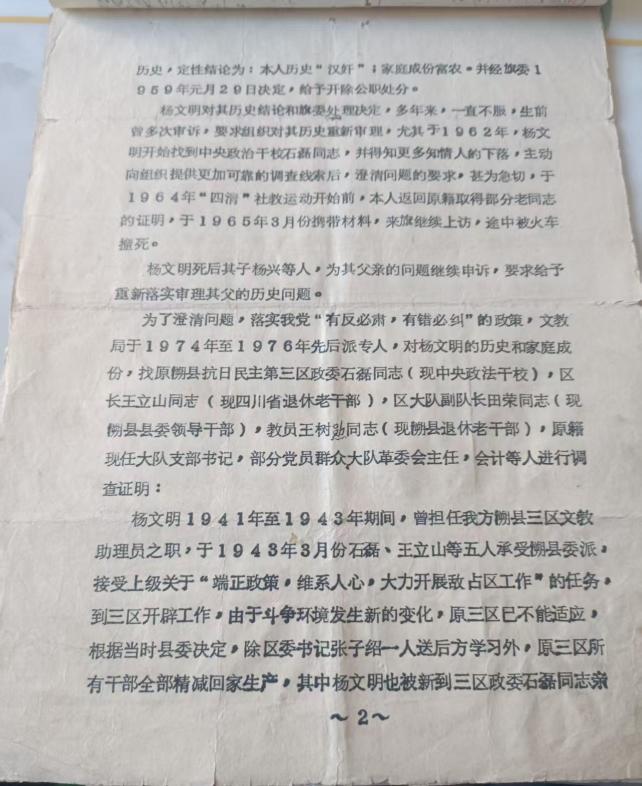

1977年5月31日,土左旗委常委会作出《关于对杨文明历史问题的复查决定》(土左党发[1977]60号),肯定了杨文明的潜伏人员身份,指出“杨文明在历史上没有充当过日寇汉奸,实属受我方石磊同志直接领导,以敌人文化团公开职业为掩护,打入敌人内部,为我军从事收集敌方情报”。

该决定同时撤销了1958年对杨文明“日伪汉奸”的认定以及开除公职的处分。但在结论部分又指出:“1947年冬因群众要按日伪汉奸抓他,闻风而外逃内蒙,性质属于脱离革命,对其历史上的汉奸嫌疑历次运动作为审查对象是应该的;对于杨文明富农家庭成份,根据当地群众证明,划定偏高,但我旗不予议纠,应由家属向原籍申诉解决。”

家属的诉求与证据

杨发认为,这份复查决定前后矛盾,“前面肯定了我父亲的潜伏身份,后面又做出‘对其历史上的汉奸嫌疑历次运动作为审查对象是应该的’结论”。他表示,山西方面至今未对1947年的定性和家庭成分问题作出平反纠正。

革命家庭的历史记忆

杨发的母亲冀自力也曾参与革命工作。据其描述,在抗战期间,他们家曾是秘密联络站,冀自力承担了放哨、照料伤员、为干部战士做饭缝衣等工作。塞北军分区政委李登瀛、区政委石磊等领导干部都曾在她家开会休息。

然而,1947年土改中,冀自力也被定为“汉奸婆子”遭到关押批斗。杨发回忆,父亲去世后,母亲一天内因悲痛休克七次。

历史身份确认的当代意义

杨发表示,他们兄弟姐妹因父亲的历史问题受到诸多影响:“上学、工作、参军都无权参与,只能受白眼跟着受气受罪。”他坚信,“正义只能迟到,但不能缺席”。

在杨发家中,那些泛黄的文件和史料被精心保存。随着时间流逝,这段历史记忆正逐渐模糊。但对他而言,这不只是为父亲个人正名,更是对一段真实历史的尊重。他表示,希望山西有关部门对1947年错案予以平反,恢复杨文明及其配偶的革命身份与名誉;土左旗纠正错误定性结论,消除政治影响,这既是对历史的负责,也是对当年那些冒着生命危险从事地下工作的革命者的告慰。

免责声明:本稿件内容由当事人提供发布,仅代表个人观点,与平台及媒体无关,如有侵权或不实信息可提供材料联系平台!