"这纸判决书,可能比G7峰会公报更能定义下一个十年的贸易规则。"——当美国联邦巡回上诉法院的裁决书在2025年8月29日深夜公布时,伦敦政经学院贸易法教授克拉拉的这句点评瞬间被全球主流媒体置顶。随着案件以"超音速"进入最高法院审理程序(注:创下贸易诉讼案移送最高法的最快纪录),所有利益相关方都在计算同一个问题:若特朗普政府最终败诉,这场已经持续了2191天的全球关税混战将如何收场?

一、美国:当"法律胜利"撞上"政治现实"。

若最高法院在2026年第一季度(分析师普遍预测的时间窗口)作出终审败诉判决,美国将面临四重挑战:

"数字幽灵"的实体化:彼得森研究所最新模型显示,可能涉及到的370亿美元待退关税相当于: 2.5个福特级航母战斗群的造价;每个美国纳税人倒贴280美元。华盛顿律所已出现"关税追讨"业务井喷,有律所广告词写着:"您的企业可能坐拥六位数意外之财!"

政治地震:特朗普团队已放话要"战斗到底",若最终败诉,其标志性政策将被打上"违法"标签。这就给共和党的贸易保护主义政策贴上"法律无效"的封条,会影响2026年中期选举的贸易议题走向。

"两个美国"的撕裂加剧:俄亥俄州的钢铁工人正计划举着“法官夺走我们饭碗”标语上街,而加州科技公司则开香槟庆祝——同一场裁决,在“铁锈带”和“硅谷”竟能解读出完全相反的剧本。

立法危机:国会或将紧急修订相关贸易法案,但共和党控制的众议院大概率想扩大“国家安全”定义,而民主党则想设立"气候变化关税调节基金",一场立法拉锯战已在酝酿。

(小知识:《国际紧急经济权力法》制定于1977年,初衷是为应对伊朗人质危机等突发事件,从未设想被用于日常贸易战。)

二、中国:是机遇还是新战场?

对中方而言,这场诉讼像是一把双刃剑:

短期红利:若对华3600亿美元商品关税部分取消,影响巨大。东莞玩具厂老板李伟算了一笔账:“每条集装箱省下5500美元关税,我能多雇20个工人。”

长期博弈:但别忘了,美国对华高科技出口管制、投资审查等“非关税武器库”早已扩容。就像商务部研究员王磊所说:“他们不过是从明枪换成暗箭。”

战略窗口期:中国可能会加速推进RCEP区域供应链重组,同时以WTO胜诉案例(如2023年光伏争端裁决)施压美国回到多边框架。

RCEP的"压力测试":中国海关总署8月数据显示,对东盟出口占比首次突破20%,而新加坡港务集团的投资计划显示,其集装箱码头自动化改造预算暴增40%。这似乎印证了清华大学教授李稻葵的判断:"全球供应链正在上演‘去美国中心化’的静默革命。"

三、全球棋盘:多米诺骨牌倒向何方?

欧盟内部流传的一份机密评估文件(遭泄露部分)显示:

德国汽车业的"复活节彩蛋":大众ID.7车型的美国到岸价有望直降4870欧元,但文件第17页用红色字体警告:"中国新能源车可能同步降价,形成新的价格绞杀。"

法国农业的"特洛伊木马":勃艮第葡萄酒行业协会的紧急会议记录显示,他们最担忧的不是美国酒,而是"加州葡萄酒可能借道智利以零关税涌入"——这源于CPTPP协议的原产地规则漏洞。

越南的"代工帝国焦虑":三星电子越南公司被曝正在评估将30%产能回迁韩国庆尚北道的方案,而耐克代工厂则开始给工人加授普通话课程。胡志明市经济局长阮文胜的发言颇具黑色幽默:"我们好不容易学会在贸易战里捡面包屑,现在可能连面包店都要搬走了。"

四、终局推演:三种可能的剧本。

结合摩根士丹利、麦肯锡等机构的沙盘推演(更新至2025Q3数据):

1、"软着陆"剧本(概率35%)。最高法院部分支持上诉法院,关税逐步退场但不引发财政震荡:如保留钢铝等"国家安全相关"关税,但要求退还消费品领域关税。就像瑞士信贷分析师比喻的:"给狗剃毛但不伤皮肉。"

2、"核爆式清算"剧本(概率45%)。完全败诉触发《贸易调整援助计划》自动生效,但资金池仅够支付17%索赔。华尔街流传的笑话说:"这就像用便利店雨伞对抗飓风。"

3、"换汤不换药"剧本(概率20%)。”白宫改以“反倾销”或“数字税”等名义开征新税,延续保护主义,就像网友吐槽的:“特朗普的关税死了,关税的特朗普还活着。”

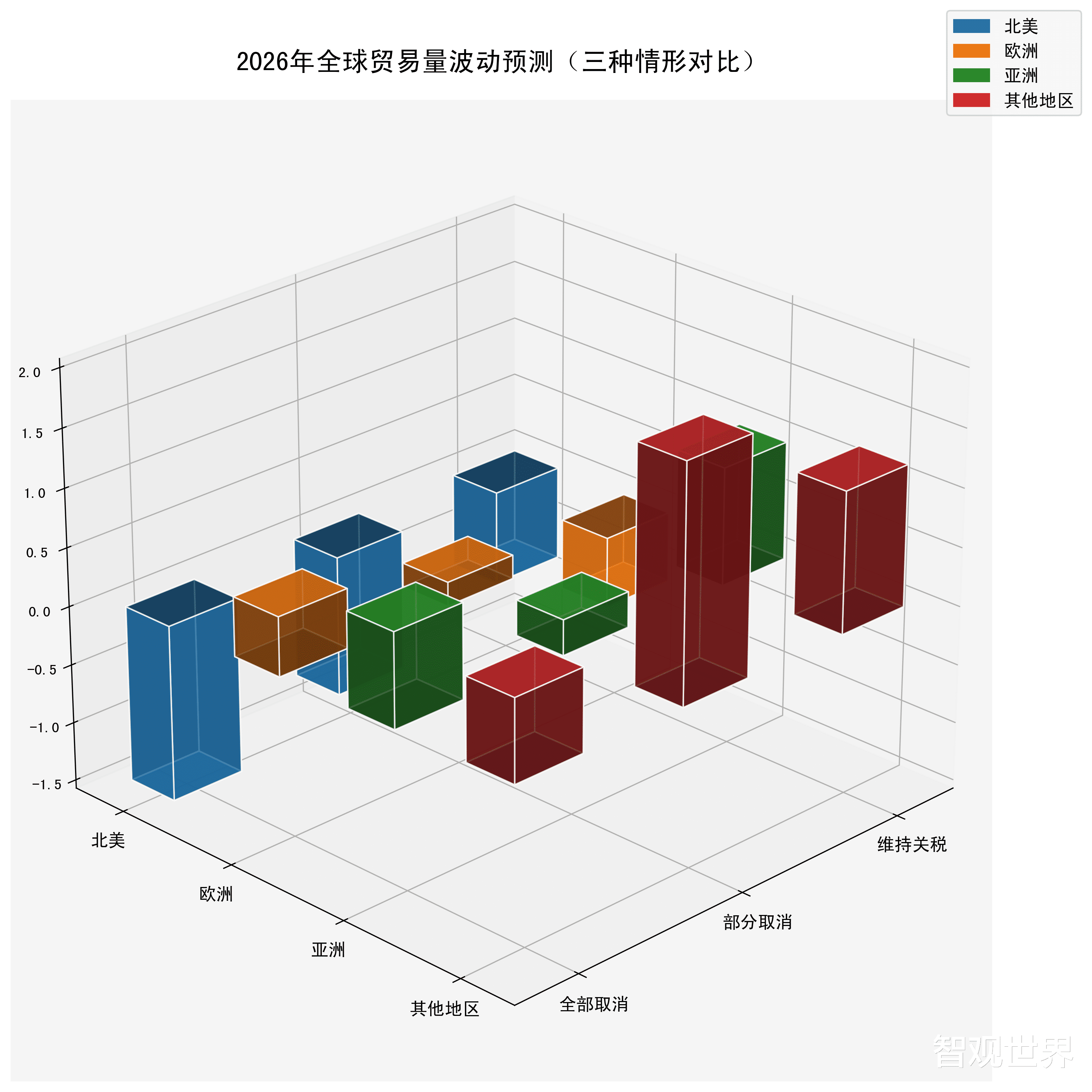

综合WTO、IMF及智库研究数据,预测三种情形下2026年的全球贸易量波动情况示意图(单位:%,以2025年预测全年贸易量为基准):

尾声,风暴眼中的蝴蝶效应。当记者问WTO总干事伊维拉如何看待这场诉讼时,她意味深长地说:“法律可以画句号,但贸易永远是省略号。”或许正如纽约港那艘因关税僵局滞留三年的货轮——解开缆绳只需要一纸判决,而清理航道淤积的信任,还需要更久的时间。

评论列表