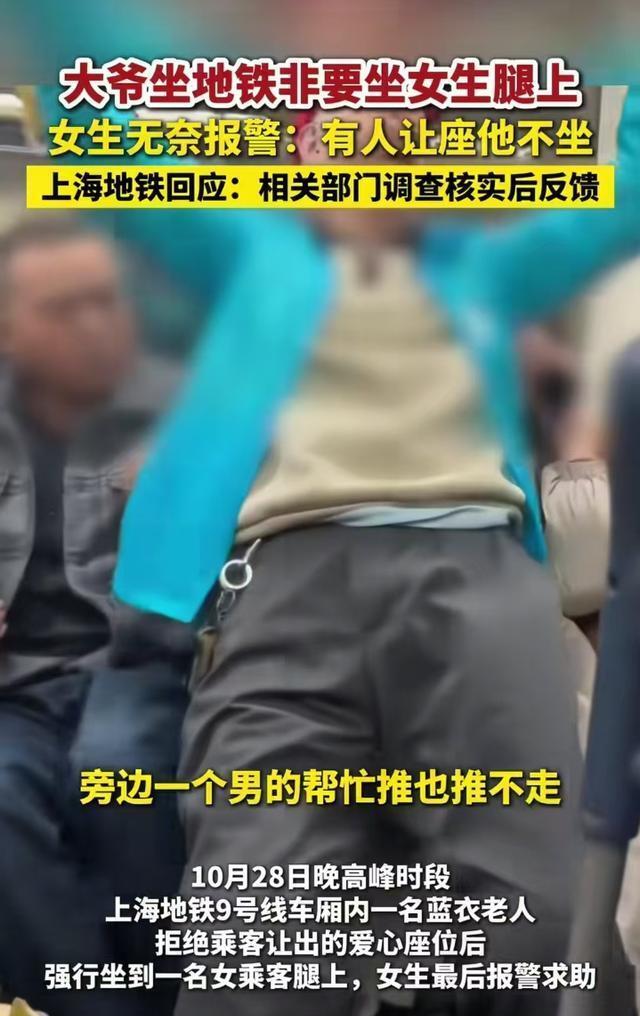

2025 年 10 月 28 日晚高峰,上海地铁 9 号线车厢内,一名蓝衣老人面对乘客主动让出的爱心座,竟摆手拒绝,径直走向一名年轻女乘客,强行坐其腿上。据目击者视频显示,老人全程紧抓吊环,身体紧贴女孩,甚至露出冷笑,期间女孩与邻座乘客多次推阻无果,最终报警求助。下一站七宝站停靠后,警方介入将老人带走。

(二)公共场所的 “肢体越界”事件中,老人不仅无视公共空间边界,更被曝在坐腿过程中伴随手部动作与身体磨蹭,完全违背女乘客意愿。这种在封闭公共场所的强制肢体接触,迅速突破道德底线,引发全网对 “为老不尊” 与 “公共场所行为规范” 的激烈讨论。

二、多方回应:从现场到舆论的连锁反应

事件发酵后,上海地铁工作人员于 11 月 1 日首次回应,称会记录反馈事件,待相关部门调查核实后给予回应。但这一回应未明确处理流程与时间节点,给公众留下诸多悬念。警方接线人员 “不接受采访” 的态度,也让公众对事件后续处理充满担忧。回顾 2021 年上海地铁 2 号线老人强坐女孩腿事件,就因取证难导致处理周期漫长,此次舆论场中,公众更迫切呼吁建立 “公共场所快速干预机制”,以应对此类突发乱象,避免 “小事拖大”。

三、深层追问:“老赖” 行为为何频发?

部分老人误将 “尊老爱幼” 传统美德异化为 “年龄霸权”,利用年轻人 “不敢冲突” 的心理(怕被讹诈、怕担责任),在公共场所肆意越界。数据显示,近三年地铁 “倚老卖老” 事件中,60% 涉及肢体接触或言语骚扰,且施害者多为退休人员,自恃 “无单位管辖、无经济顾虑”。

(二)执法实践中的 “柔性处理” 争议基层执法中,对老年违法者常因 “身体状况”“社会影响” 倾向于调解而非处罚,导致 “违法成本低”。如 2023 年北京某老人地铁抢座打人事件,最终以子女道歉赔偿结案,未予拘留,此类案例变相助长 “年龄免责” 心态。此次事件中,网友直言:“如果换作年轻人,早被拘留了,凭什么老人就能例外?”

四、舆论撕裂:当 “让座争议” 升级为 “权利保卫”

事件评论区呈现鲜明对立:一方痛斥 “老流氓”,呼吁 “法律严惩无差别化”;另一方则反思 “年轻人让座义务”,指出 “爱心座非强制,老人拒绝好意反施暴,本质是恃强凌弱”。有 70 岁老人留言:“我们要尊严而非特权,为老不尊者丢的是全体老人的脸。”

(二)公共场所 “边界感” 的集体补课事件倒逼社会重新定义 “公共空间权利”:爱心座是道德倡议而非法律义务,他人拒绝让座时,任何人无权强迫,更不能以暴力或肢体侵犯施压。这与 “高铁霸座”“公交抢座” 等事件本质相同,核心是个体权利与公共秩序的平衡,年龄绝不能成为打破平衡的借口。

五、破局之路:从道德批判到制度建构

建议地铁运营方联合警方,对多次实施骚扰、滋事的老年乘客纳入 “乘车黑名单”,限制其一段时间内使用公共交通,同时通报社区与家属,形成信用约束。深圳、杭州已有类似措施,对 “地铁色狼”“霸座者” 实施 180 天禁乘,效果显著。

(二)强化 “即时执法” 与 “证据保全”针对地铁等封闭空间,应完善监控覆盖与乘客举证机制,如允许乘客拍摄视频作为证据,执法部门优先处理此类案件,避免因 “事后取证难” 导致的处理搁置。此次事件中,若地铁及时介入调取监控,可大幅缩短调查周期,提升处理效率。

(三)重构 “尊老” 内涵:尊重源于行为而非年龄社会需明确:“尊老” 的前提是 “老人值得尊重”,对突破法律与道德底线的行为,必须一视同仁。社区可开展 “银发文明课堂”,引导老年人区分 “权利” 与 “特权”,同时通过媒体案例宣传,破除 “年龄豁免” 的错误认知。

结语:当 “变坏的老人” 遇上 “较真的时代”

上海地铁这起事件,本质是个体越界行为与现代文明规则的碰撞。年轻人不再沉默妥协,警方与企业必须打破 “和稀泥” 惯性,法律更要彰显 “年龄不是免罪金牌” 的刚性。唯有让每个越界者付出应有代价,才能守护公共场所的安全与尊严 —— 这既是对受害者的保护,也是对真正需要尊重的老年人的最大捍卫。你如何看待 “年龄与公共行为” 的边界?欢迎在评论区分享你的观点。

声明:本文内容由AI生成,图片来源于网络,版权归原作者所有,若有侵权,请联系删除!