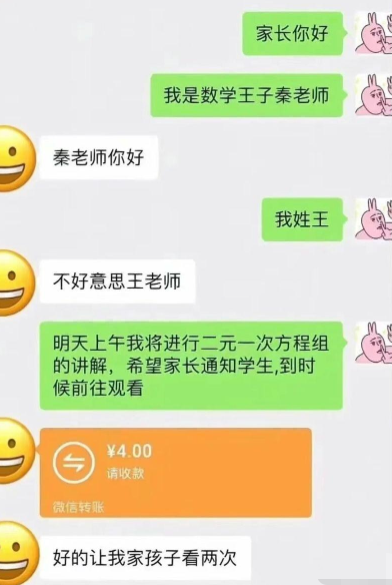

专注力,是孩子学习、思考和解决问题的核心能力。一个专注力强的孩子,能更快进入学习状态,更深入理解知识,也更容易在任务中获得成就感。然而,许多家长一边花高价报专注力训练班,一边却在日常生活中,无意识地做着破坏孩子专注力的事。以下五种常见行为,看似平常,实则正在悄悄“偷走”孩子的注意力,值得每一位父母警惕。

第一,频繁打断孩子的活动。

“宝宝,喝点水吧!”“你画的是什么呀?”“吃块水果再玩。”——这些看似关心的举动,常常在孩子全神贯注搭积木、画画或看书时突然插入。孩子一旦被打断,就需要重新启动注意力,而频繁的干扰会让他难以进入深度专注状态。研究发现,孩子进入专注状态平均需要10-15分钟,而一次打断就足以让他退回起点。请记住:当孩子在专注做一件事时,除非安全或健康问题,否则尽量不打扰,让他完整地体验“沉浸”的过程。

第二,过度提供玩具和选择。

家里玩具堆成山,书架上绘本几十本,每天轮换着玩。表面上是丰富生活,实则让孩子难以专注。选择过多,大脑会陷入“决策疲劳”,反而无法深入探索任何一个玩具的玩法。孩子可能刚拿起拼图,又被旁边的车吸引,最终什么都没玩透。建议减少同时呈现的玩具数量,一次只提供几样,玩腻了再更换。让孩子在有限的选择中,把一个玩具“吃透”,反而更能激发创造力和专注力。

第三,长期暴露在快速切换的电子画面中。

短视频、动画片、早教APP,很多内容节奏快、画面闪动频繁,3秒一个镜头,5秒一个笑点。这种高强度刺激会让大脑习惯“快速反馈”,一旦回到现实中的慢节奏学习,孩子就会觉得枯燥、坐不住。更严重的是,长期接触这类内容会影响前额叶发育,而前额叶正是控制注意力和自控力的关键区域。建议严格控制电子屏幕时间,尤其避免让2岁以下幼儿接触短视频。多用绘本、积木、户外活动等“低刺激、高参与”的活动替代。

第四,随时随地的“教学”和纠正。

孩子在玩沙子,家长立刻跟上:“这是圆形,这是三角形,你看怎么搭更高?”孩子刚写一个字,家长马上说:“这一笔歪了,重写!”这种“随时教学”看似用心,实则打断了孩子的自主探索过程。专注力不仅体现在学习时,更体现在自由玩耍中。孩子需要在没有成人干预的环境中,自己发现问题、尝试解决。父母的过度指导,会让孩子依赖外部反馈,失去内在驱动力。请学会“闭嘴”片刻,让孩子在试错中成长。

第五,生活节奏混乱,缺乏规律。

作息不规律、吃饭时间不定、每天安排满满当当又毫无章法,都会影响孩子的专注力。大脑需要稳定的环境来建立秩序感。当孩子不知道接下来要做什么,或总在匆忙中切换任务时,注意力就会变得碎片化。固定的作息、清晰的日程、适当的留白时间,能帮助孩子建立内在节奏,更容易集中精神完成一件事。

专注力不是靠训练出来的,而是被“保护”出来的。它像一棵小树,需要安静的土壤、稳定的阳光和不被频繁踩踏的空间。父母能做的,不是催促它快点长大,而是减少干扰,提供适宜的环境。

从今天起,少一点打扰,少一点控制,少一点屏幕,多一点耐心和信任。当孩子能安心地玩一个小时积木,专注地读完一本绘本,安静地画一幅画——那不是“乖”,而是他正在建立起受益一生的能力。