据报道,当圣彼得堡国际经济论坛的聚光灯聚焦全球政商领袖时,俄罗斯总统普京的一番表态突然搅动了俄乌局势的浑水。“我愿意在解决冲突的某个最终阶段与泽连斯基会面,以画上句号。”这句看似意外的发言,与他此前多次质疑泽连斯基政府合法性的态度形成鲜明反差,而围绕这场可能到来的会面,俄乌博弈的暗线早已在国际风云中悄然交织。

6月19日,普京在会见14家世界主要通讯社负责人时的表态堪称“转折性节点”。他首次明确提出“愿与泽连斯基会面”,但附加了严格前提:会面必须是“最终阶段的决定性会谈”,目的是“彻底结束进程,而非无休止讨价还价”。这与2022年冲突爆发后,俄方坚持“乌方需承诺中立化、承认领土主张”的谈判立场形成微妙变化——尽管普京仍强调“签署文件者必须是合法当局代表”,但不再直接否定泽连斯基的谈判资格,被外界解读为对乌现政权的变相承认。与此同时,俄罗斯国防部同期释放的信息亦耐人寻味。截至6月18日,俄方已向乌方移交超6000具阵亡士兵遗体,并计划再移交约3000具,而俄方仅接收57具本国士兵遗体。这种“一边倒”的人道主义行动,被视为俄方为和谈铺垫的舆论信号。更值得注意的是,俄谈判代表团透露,俄乌计划在6月22日之后继续谈判——这个时间节点恰好位于G7峰会(6月16日-18日)之后,似乎暗合国际局势的微妙变化。

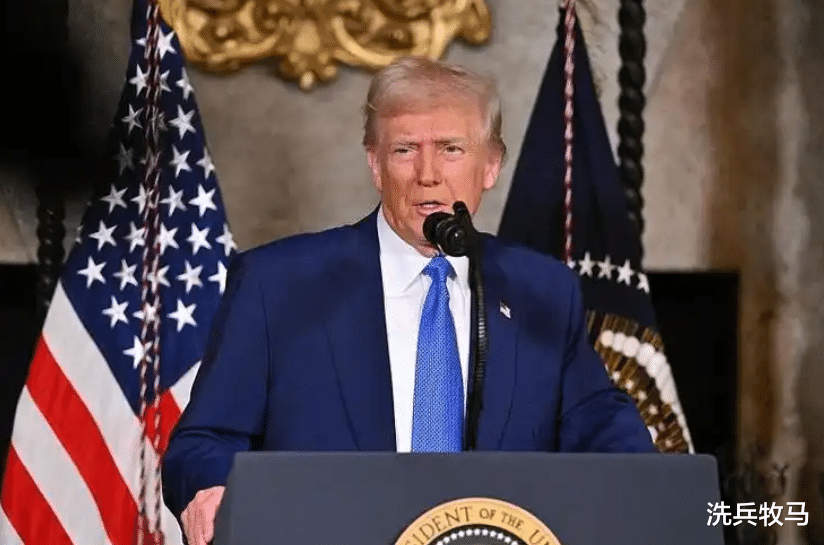

加拿大G7峰会堪称普京态度转变的“催化剂”。当美国总统特朗普在会上公开盛赞中俄、主张“俄罗斯应重新加入G7”,甚至阻挠峰会发布对乌强硬声明时,乌克兰总统泽连斯基的尴尬处境被推向顶点——他专程飞往加拿大,却因特朗普提前离场而遭遇“闭门羹”,原定的会晤沦为泡影。这种“大哥”对“棋子”的公然冷落,让国际社会清晰看到西方对乌支持的脆弱性。特朗普的一系列操作几乎重塑了俄乌博弈的外部环境:一方面,美国对乌援助的不确定性陡增,欧洲国家虽仍提供军援,但德国、法国等已多次流露“担忧冲突外溢”的情绪;另一方面,G7联合声明的流产,意味着西方难以形成统一的对俄施压阵线。正如俄罗斯卫星社所言,普京正是洞察到“泽连斯基已成为弃子”的现实——当美国不再将乌克兰视为核心战略支点,俄方选择在此时抛出和谈橄榄枝,既降低了谈判成本,也能在国际舆论中占据主动。

普京的底气,很大程度上来自战场上的战略判断。他在会谈中强调“俄军在所有方向都具有战略优势,每天在整条战线上发起进攻”,甚至直言“乌军使用‘金牛座’导弹也无法阻挡推进”。这种表述虽有宣传成分,却也反映出俄军在2024年底以来的战线推进成果——当乌军2023年夏季反攻失败后,战场僵局已逐渐向俄方倾斜,而土耳其等国此前斡旋的失败,更让俄方意识到“军事实力才是谈判筹码”。但普京的“见面邀约”实则暗藏玄机。他反复强调“合法签署人”的重要性,本质上是为和谈设置“法律护城河”:若泽连斯基政府在未解决合法性争议的情况下签署协议,俄方完全可在未来以“文件无效”为由保留行动权;反之,若乌克兰通过选举产生新政权,俄方则能以“合法当局”为谈判对象,彻底固化谈判成果。

这种“进可攻、退可守”的策略,既避免了直接承认泽连斯基的合法性,又为和谈打开了名义上的窗口。 这场可能到来的会面,究竟是冲突的“终结符”还是“暂停键”?从俄罗斯国内看,长期冲突对经济的压力与民众的和平诉求,确实推动着和谈进程;但从行动逻辑看,普京的“最终阶段”更像是“城下之盟”的隐喻——当泽连斯基失去西方靠山,俄军又占据战场优势,所谓的“会面”更可能是让乌方当面接受俄方条件。历史的参照耐人寻味:2022年伊斯坦布尔会谈因领土争议破裂,2023年战线僵持让谈判搁置,而2025年的此刻,国际格局的巨变与战场态势的倾斜,似乎正在催生新的谈判土壤。但无论如何,普京态度的转变已释放明确信号:俄乌冲突的“终局阶段”正在拉开序幕,而泽连斯基能否抓住这个“见面机会”,不仅关乎乌克兰的未来,更将成为检验西方阵营忠诚度的最后试金石。

当圣彼得堡的波罗的海风吹过论坛会场,普京的话语仍在国际舆论中回荡。这场被外界解读为“让泽连斯基当面递上降书”的会面邀约,究竟是和平的曙光,还是另一场博弈的开始?时间或许很快会给出答案。