孔子曰“杀身成仁”、孟子曰“舍生取义”,儒家思想熏陶出的士大夫阶层,自古以来就是凝聚华夏精神的重中之重,而睢阳之战中的张巡、许远以及数千以身殉国的将士就是如此,成为后世忠臣义士的精神范本。方象元那句“只知大义全臣节,岂愿英名与史传”,道尽了英雄们的初心。

唐至德二载的秋风,卷着睢阳城头的焦土掠过运河。当尹子奇的叛军踏着残破的城堞入城时,看到的不是屈膝的降者,而是一群饿倒在血泊中仍怒目圆睁的勇士。这座坚守了十个月的孤城,用六千余军民的生命,在安史之乱的浩劫中,为华夏文明立起了一座不朽的忠义丰碑。

睢阳保卫战

睢阳的命运,早在叛军南下的那一刻便已注定。这座扼守大运河咽喉的城池,是江淮财赋北上的唯一通道,更是唐王朝最后的生命线。当安庆绪的十三万精锐裹挟着胡骑的烟尘兵临城下时,太守许远推开了城门,迎接他的是真源县令张巡率领的三千残兵。“我不知兵,公智勇兼济,请主军事。” 许远的让贤,成就了中国军事史上最动人的 “双忠” 传奇,张巡主军作战,许远筹粮后勤,两颗赤诚之心,筑起比城墙更坚固的屏障。

睢阳城头的烽烟早已消散在历史的尘埃中,但公元757年那场持续十个月的惨烈守城战,却如刀刻斧凿般烙印在华夏文明的记忆深处。当安史叛军的铁骑横扫中原,当大唐帝国半壁江山沦陷,这座看似普通的城池竟以血肉之躯筑起一道精神长城。张巡、许远、南霁云这些名字,连同城中最后的三百残兵,用"虽必死吾亦往"的决绝,诠释了中华文明最悲壮也最璀璨的精神密码。

战役开始阶段,张巡、许远等人明知面对兵力悬殊、十死九生的困局,却始终以 “保境安民” 为己任。他们坚守的不仅是睢阳城,更是唐朝的统治根基和江淮百姓的安危,体现了“天下兴亡,匹夫有责”的早期实践。

睢阳之战

在十个月的坚守中,唐军凭借灵活的战术(如夜袭、诈降)多次击退叛军,甚至创造了“以数千人对抗十几万人”的军事奇迹,硬生生将十数万叛军精锐拖在了睢阳城下,为大唐王朝的绝地反击赢得了最重要的时间。这种在极端困境下不放弃、不妥协的韧性,成为后世面对危机时的精神参照。

战役后期,城中粮草断绝,士兵以树皮、纸张甚至战马为食,陷入绝境且士气低迷之下,仍无一人投降。城破后,张巡、南霁云等将领被俘,面对叛军威逼利诱,始终骂不绝口,最终慷慨就义,完美诠释了“舍生取义”的儒家气节。

南霁云突围求援

一、孤城悬剑:战略棋盘上的生死抉择

天宝十五载的盛夏,叛将尹子奇率十三万精锐将睢阳围成孤岛。这座位于汴河漕运枢纽的城池,此刻成为决定战争走向的战略支点。时任真源县令的张巡带着三千士卒星夜驰援,与睢阳太守许远合兵不过六千八百人。《资治通鉴》记载的兵力对比令人窒息,平均每个守军要面对二十个敌人的刀锋。但更严峻的是战略态势:睢阳身后就是尚未遭战火蹂躏的江淮地区,那里囤积着维系帝国命脉的粮赋。

张巡在军事会议上掷地有声:"睢阳,江淮之保障也。若弃之,贼乘胜鼓而南,江、淮必亡。"这道选择题的答案,注定了睢阳将士的命运。睢阳之战的军事价值直接决定了安史之乱的走向,是唐朝得以喘息并反攻的关键。守住睢阳,可以阻断叛军南下通道,保住江淮财赋重地。江淮地区是唐朝的经济核心,为朝廷提供了约三分之二的粮饷和赋税。若睢阳失守,叛军将彻底控制江淮,唐朝会因失去经济支撑而迅速崩溃,更别提后来重整山河。

牵制叛军主力,为唐军组织反攻争取时间。张巡、许远率领数千人坚守十个月,死死拖住了十几万叛军精锐,使唐朝得以从长安、洛阳失守的混乱中恢复,集结兵力准备反攻。稳定战局民心,避免全国性溃败。睢阳的坚守打破了叛军 “势不可挡” 的神话,让各地抵抗力量看到了希望,遏制了叛军扩张的势头,为后续收复两京(长安、洛阳)奠定了基础。

守城战术的创新展现出惊人的军事智慧。面对兵力绝对优势的敌军,张巡发明"木马计"诱杀敌将六十余人,用草人借箭的典故后来被写入《三十六计》。考古发现的睢阳城遗址显示,守军将传统瓮城改造成立体防御体系,在城墙暗设"悬眼"观察敌军动向。最艰难时,士兵每日分到的粮食仅有一合米,掺着树皮和茶纸充饥。北京大学历史系教授辛德勇指出:"这种在绝境中迸发的创造力,正是华夏文明韧性的微观体现。"

张巡死守睢阳

二、人性光谱:黑暗中的精神火炬

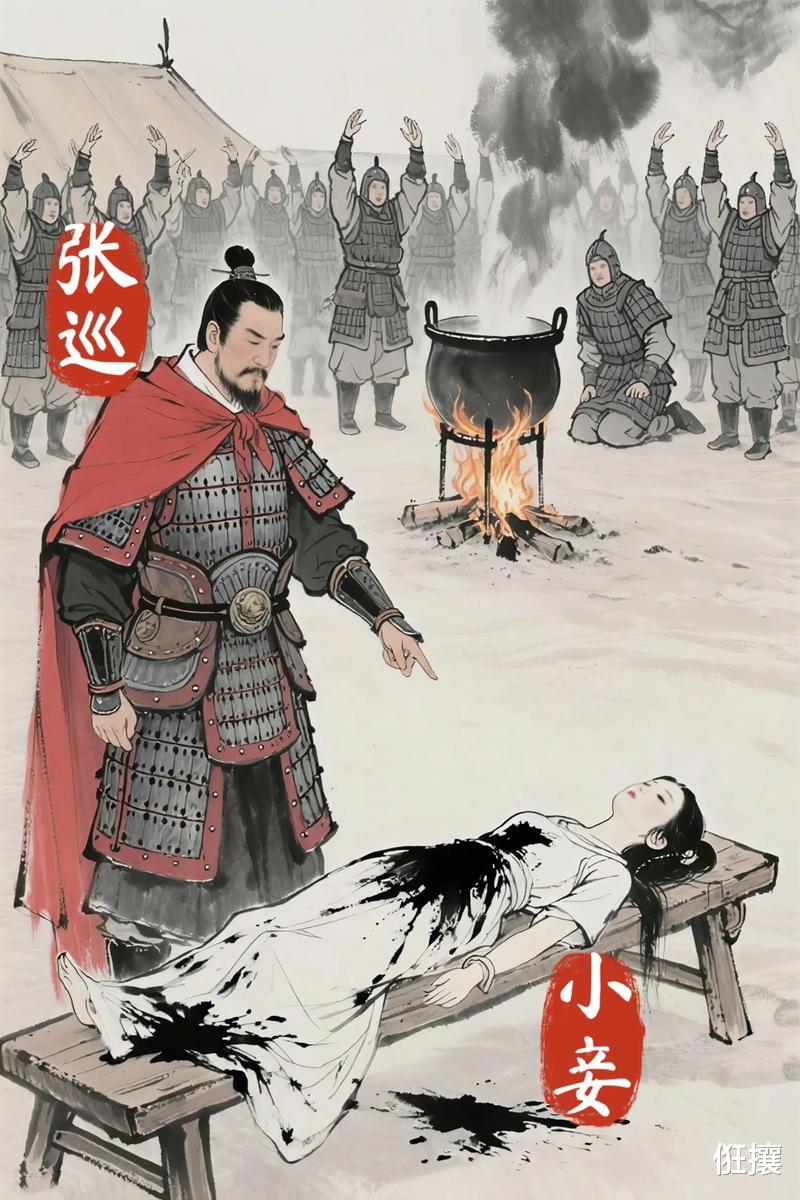

当围城进入第七个月,睢阳城内开始上演人类战争史上最残酷的生存抉择。据《新唐书》记载,城中战马、麻雀、老鼠早已吃尽,将士们不得不煮铠甲弓弦果腹。张巡杀妾飨士的举动引发后世争议,但放在"易子而食"的极端环境下,这个决定折射出的是集体生存与个体伦理的剧烈碰撞。法国汉学家谢和耐在《中国社会史》中评价:"睢阳守军将儒家'舍生取义'的教条推向了逻辑终点。"

南霁云突围求援的故事则闪耀着人性光辉。这位猛将带着三十骑杀透重围,到临淮向贺兰进明求援。当对方设宴款待却拒发救兵时,南霁云咬断手指血泪俱下:"霁云不能达主将意,请留此指以示信归报!"现代心理学研究显示,这种在极端压力下仍坚守信义的行为,需要超越常人的精神力量。最终随南霁云返回睢阳的,只有宁陵城派来的百余援兵,他们明知是赴死,却义无反顾。

惨烈的睢阳

三、文明密码:睢阳精神的千年回响

睢阳城破之日,残存的四百将士无一人投降。张巡、许远等人被押往洛阳处死时,沿途百姓跪拜痛哭。这种震撼超越了军事胜负,直指文明的核心价值。南宋末年文天祥在《正气歌》中写下"为张睢阳齿,为颜常山舌",明代于谦守卫北京时曾感叹"安得再生张许辈"。睢阳守军展现的,正是钱穆所说的"明知不可为而为之"的文明担当。

当代考古发现揭示了更深刻的历史维度。睢阳遗址出土的唐刀上刻着"忠勇"铭文,碳化粮食标本显示守军直到最后仍保持着严格的配给制度。这种在绝境中坚守秩序的精神,与三星堆青铜神树展现的远古信仰一脉相承。哈佛大学燕京学社社长杜维明认为:"睢阳守军用生命诠释了“天下兴亡,匹夫有责”的儒家伦理,这种精神构成了东亚文明圈的共同价值基础。"

睢阳古城

也就在睢阳城破仅仅三天后,唐军援兵抵达,收复睢阳,数月后,两京光复,再之后唐朝彻底扭转局势,叛军日渐式微,数年后安史之乱终被平定,在一定程度上,睢阳之战就是安史之乱的“斯大林格勒”,这一切都归功于张巡、许远、南霁云等为首的数千勇士们,明知必死,却选择以孤城为盾,为远方的王朝争取到了最为宝贵的近一年喘息之机。

站在2025年回望睢阳,那座孤城早已化作黄土,但“虽必死吾亦往”的精神基因仍流淌在华夏血脉中。从抗战时期的衡阳保卫战到抗疫中的武汉封城,每当民族面临重大考验,这种精神就会在普通人身上苏醒。英国历史学家汤因比曾将文明衰亡归因于“自决能力”的丧失,而睢阳的故事恰恰证明:中华文明之所以历经磨难而不朽,正是因为在至暗时刻总有人愿做燃烧自己的火把。这或许就是睢阳留给后世最珍贵的启示:真正的文明传承,不在于城池宫殿的存废,而在于精神火炬的代代相递。

只一句:苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。