明万历年间,福建商人陈振龙冒着生命危险,将几段红薯藤从吕宋岛秘密带回中国。

这个看似寻常的举动,却在未来的饥荒岁月中挽救了成千上万人的生命。

红薯的到来恰逢其时。在中国传统农业靠天吃饭的年代,一旦遭遇旱涝灾害,稻麦往往颗粒无收。

而红薯以其顽强的生命力——耐旱、耐瘠、高产,在贫瘠的山地也能蓬勃生长。

当其他作物在灾害中凋零时,红薯依然在地下默默积蓄着生命的能量。

最艰难的岁月里,一垄红薯地就是一个家庭的救命稻草。老农们至今还记得那句谚语:“一季红薯半年粮”。

在1942年的中原、1959-1961年的全国性饥荒中,正是这些深埋土中的块茎,成为了无数人熬过漫漫长夜的唯一食粮。

尽管功勋卓著,而且味道甜美。但红薯最终未能跻身主粮之列,这是为什么呢?

一、保质期短

首先是极短的保质期,这是红薯未能成为主粮的最硬伤。

稻谷、小麦等谷物在干燥、低温的条件下可以储存数年甚至数十年而不坏,这是国家建设粮食战略储备、平抑灾荒风险的核心能力。

而红薯含水量极高,约70%,一旦收获,就像启动了腐败倒计时。在常温下,几周内就会开始腐烂、发芽或冻伤。

这种“不耐储”的特性,决定了它无法作为战略储备粮。

二、储存短板且加工形态单一

红薯的鲜重能量密度远低于谷物。要提供同等能量的食物,红薯的体积和重量是米、面的数倍。

这在运输、仓储和分配上会造成巨大的物流成本和空间负担,对于一个需要养活庞大人口的国家来说,这是极其不经济的。

小麦可以磨成面粉,制成面条、馒头、包子、饺子、饼干等成千上万种形态各异的食品;稻米可以煮成饭、熬成粥、磨成米粉、酿成酒。

红薯的主流加工方式相对有限:鲜食、晒干、制粉。红薯淀粉(粉条、粉丝)是其主要深加工路径,但这个过程本身消耗大、产出率低,且最终产品也多是“副食”或“菜品”,而非“主食”。

▲中粮科工新型粮食烘干机

三、食用体验局限

红薯提供的饱腹感来得快,去得也快,因其富含可溶性膳食纤维,升糖指数较高,但不如米面提供的碳水化合物耐饥。从事重体力劳动的劳动者普遍反映,“吃红薯不经饿”。

大量食用红薯容易导致反酸、腹胀、排气过多,这是很多人共同的体验,不利于日常大量、长期作为唯一主食。

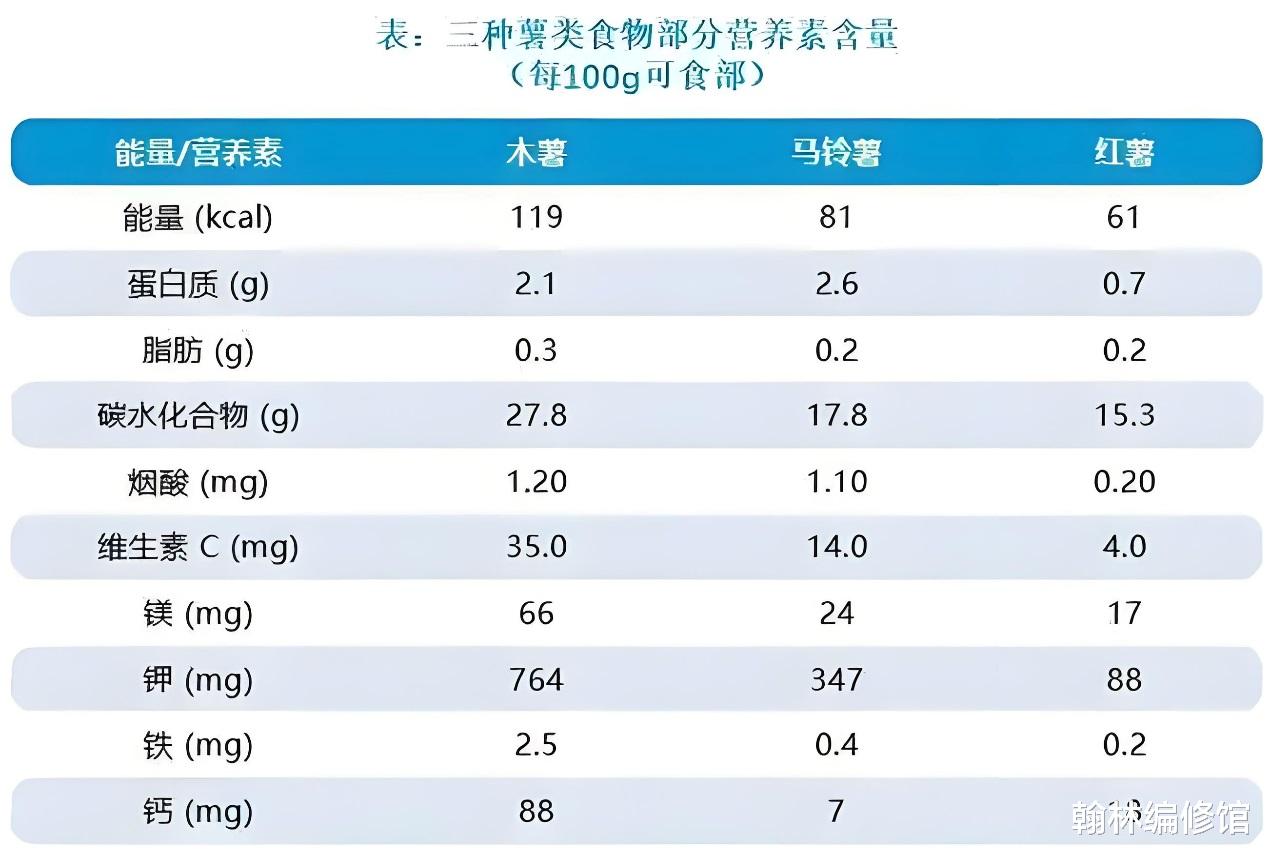

四、营养结构不均衡

红薯是优秀的维生素(尤其是VC、VA前体)、膳食纤维和矿物质来源,但其蛋白质和脂肪含量极低。

如果将红薯作为唯一主粮,会导致严重的蛋白质营养不良。

而小麦和水稻的蛋白质含量虽非顶尖,但能提供更全面、基础的能量和蛋白质组合,更适合支撑长期的、基本的营养需求。

五、耕种和收获表现不佳

红薯是典型的块根作物,有固定的生长周期和收获季节,无法像水稻在南方部分地区可以实现一年两熟甚至三熟,供应持续性不如谷物。

而且种植和收获(尤其是块根的挖掘)机械化程度远低于小麦和水稻,更依赖人力,生产成本较高。

六、历史和饮食习惯的烙印

红薯在中国历史上最辉煌的时刻,几乎总是与灾荒、战争和贫困紧密相连。它是在稻麦绝收时,人们为了“活下去”而不得不吃的食物。

这种深刻的集体记忆,使得红薯在文化心理上被打上了 “苦难的象征” 的烙印。一旦生活水平提高,人们会本能地追求那碗“白米饭”和“白面馍”,这是生活改善最直接的标志。

中国已经形成了极其稳固的“南米北面”的主食格局,并围绕此发展出了博大精深的饮食文化体系。

红薯的味道和口感(强烈的甜味和独特质地)无法替代米饭的清淡百搭和面食的筋道多变。它更像是一种风味食品或辅食,难以撼动米面在餐桌上的核心地位。

七、国家战略的选择

新中国成立后,尤其是改革开放以来,保障国家粮食安全始终是头等大事。国家的农业政策和科研力量(如袁隆平的杂交水稻)都高度集中于水稻、小麦、玉米这三大谷物。

因为它们符合主粮的所有战略属性(耐储存、易加工、能量稳定),能够建立起从生产、储备到加工、分销的完整、稳定的现代化产业体系。

红薯的主粮化和去主粮化,是一个关于生存智慧的寓言——它教会我们,生命的韧性往往藏最朴素的形态中。

红薯不是盛宴的主角,却是危难时刻最可靠的伙伴。这种低调而坚韧的特性,或许正是我们民族性格的某种写照:不追求光鲜的外表,却在关键时刻展现出惊人的生命力。