公元前223年,秦国都城咸阳万人空巷。

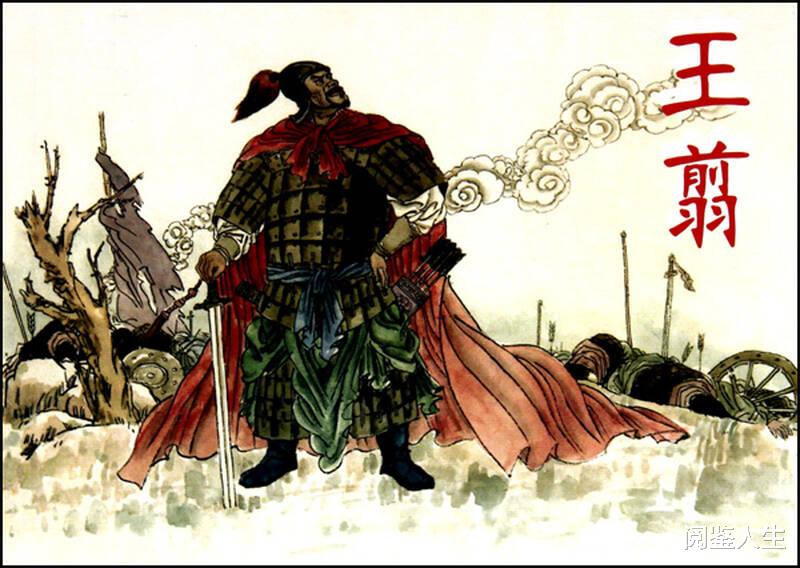

67岁的王翦身披铠甲,手捧楚王负刍的降表,在百官欢呼中策马入城。这位曾让楚国闻风丧胆的老将,此刻却像归家的农夫般平静。

他不会知道,自己即将创造中国战争史上最惊人的纪录——一生征战未尝败绩,更不会料到后世会用“尺有所短,寸有所长”来总结他波澜壮阔的一生。

他用战功帮助秦国统一了天下,更用智慧为自己赢得了圆满结局

在战国四大名将中,王翦的画像最为独特。

白起悲壮,廉颇悲情,李牧悲惨,唯有王翦,在完成不世之功后,得以功成身退,安享晚年。

他的人生,是一部将军事才能与政治智慧融合到极致的教科书。

与白起“一飞冲天”不同,王翦的崛起之路扎实而稳健。他出身于秦国将门,自幼熟读兵书,在统一六国的宏大叙事中,他成为了秦始皇嬴政最倚重的利剑。

1. 少年武将的崛起

在陕西富平的田野间,少年王翦痴迷兵法,常与乡民推演战阵。

秦昭襄王四十二年(前265年),30岁的王翦率军攻打赵国阏与,仅用18天便完成“三选精兵”:

• 首日淘汰百石以下校尉

• 次日精选百人敢死队

• 三日组建九城联军

此战斩首赵军三万,夺取九城,直接震动关东六国。

2. 横扫三晋的闪电战

公元前236年,秦始皇亲政首战,王翦率军攻赵:

• 破局之策:以“假途伐虢”之计麻痹韩魏

• 战术创新:首创“梯次推进法”,每攻占一城即筑烽燧预警

• 心理战术:故意焚烧赵国粮仓却不追击,制造恐慌

此役连克九城,赵国精锐尽失,为后续灭赵埋下伏笔。

3.早期战功:

· 破赵国都城邯郸:公元前228年,王翦率军攻赵,利用地震后赵国人心惶惶的时机,一举攻克邯郸,俘虏赵王迁,彻底灭亡了秦国这个宿敌。

· 横扫燕国:荆轲刺秦后,王翦率军攻燕,在易水河边大败燕代联军,随后攻克演过都城蓟城,迫使燕王喜逃往辽东,基本瓦解演过势力。

然而,真正让王翦名垂青史的,是他与另一位名将李信的比较,以及随之而来的灭楚之战。

公元前225年,秦王政意图灭楚,他首先问年轻气盛的将领李信:“吾欲取荆,将军度用几何人而足?”

李信自信地回答:“不过用二十万人。”

秦王再问王翦,王翦却坚持:“非六十万人不可。”

秦王大笑:“王将军老矣,何怯也!”

遂派李信率二十万秦军伐楚。

结果正如王翦所料:李信大败,秦军遭受重创。

秦王政闻讯,亲自赶到王翦家中道歉:“寡人以不用将军计,李信果辱秦军。然今闻荆兵日进而西,将军虽病,独忍弃寡人乎?”

此刻,王翦展现了第一层智慧:不矜功,不恋战。

他没有说“我早就告诉过你”,而是坦然接受了任务,但重申了他的条件

——“必不得已用臣,非六十万人不可。”

三、出征前的“自污”:顶级职场智慧就在率领六十万大军出征那天,历史上最经典的一幕发生了。

“频请田宅”的深意:

王翦临行前,向秦王请求赏赐良田、美宅、园林。

秦王说:“将军行矣,何忧贫乎?”

王翦回答:“为大王将,有功终不得封侯,故及大王之向臣,臣亦及时以请园池为子孙业耳。”

大军行至函谷关,王翦又连续五次派使者回朝,请求秦王别忘了答应他的赏赐。

连王翦的部下都看不下去了:“将军之乞贷,亦已甚矣。”

王翦这才道出真意:“夫秦王怚而不信人。今空秦国甲士而专委于我,我不多请田宅为子孙业以自坚,顾令秦王坐而疑我邪?”

现代解读:

这就是著名的 “自污”之术 。

王翦手握全国兵力,如果还表现得无欲无求,秦王只会更加猜忌:这个人到底想要什么?莫非是王位?

而一个贪图田宅、一心为子孙谋福利的将军,在君王眼中才是“可控”的。

他的欲望如此具体、如此世俗,反而让君王安心。

后来西汉开国功臣萧何也是靠这样的“自污”之术,才得以善终。

现代启示:

在职场中,适当地暴露一些无伤大雅的“缺点”或“欲望”,有时比表现得完美无缺更让人放心。

这让领导觉得你是一个“真实”的人,而非不可控的“野心家”。

四、灭楚之战:狮子搏兔,亦用全力

面对楚国名将项燕,王翦展现了与李信截然不同的战术风格。

“龟缩”战术的智慧:

· 王翦率军抵达前线后,并不急于进攻,而是筑垒固守,任楚军如何挑战,始终闭门不出。

· 他让士兵洗浴休息,改善饮食,与士兵同吃同住,甚至亲自过问士兵的娱乐活动。

· 直到楚军久攻不下,士气低落,开始向东转移时,王翦才突然下令全军出击。

· 养精蓄锐已久的秦军如猛虎下山,大破楚军,斩杀项燕。

一年后,俘虏楚王负刍,楚国灭亡。

战术解析:

王翦深谙“善战者无赫赫之功”的道理。

他不追求险中求胜的刺激,而是通过充分的准备和时机的把握,以绝对优势碾压对手。

这是一种基于实力的降维打击,而非依赖奇谋诡计。

五、南征百越的“文化征服”灭楚后,王翦南下平定百越:

• 屯田制:在会稽郡开垦百万亩良田

• 和亲政策:迎娶百越公主巩固统治

• 文字推广:用秦篆替代当地刻画符号

此举使长江以南提前200年进入中原文明体系。

灭楚之后,王翦继续率军南征百越。

但在天下统一、大局已定后,他做出了人生最明智的决定——急流勇退。

无论秦始皇如何挽留,他坚持告老还乡,不再过问朝政。他的儿子王贲、孙子王离继续为秦将,但王翦本人,却从权力的顶峰悄然隐退。

这与和他齐名的其他战国三大名将形成了鲜明对比:

· 白起被逼自刎

· 李牧被谗言所害

· 廉颇老死他乡

· 唯有王翦,在完成历史使命后,得以善终

七、王翦的现代启示:职场精英的生存法则1. 专业能力是立身之本

没有灭楚之功,王翦的一切智慧都无从谈起。

在职场中,首先要证明你的业务能力无可替代。

2. 懂得向上管理

王翦深谙秦王的多疑性格,用“自污”的方式消除猜忌。

在现代职场,理解上司的顾虑和需求,用适当的方式沟通,同样重要。

3. 不争一时之长短

当秦王选择李信时,王翦没有争辩,而是称病回家。直到秦王亲自来请,他才出山。

这告诉我们:有时候,暂时的退让是为了更好地前进。

4. 系统思维胜过奇技淫巧

王翦的战术看似笨重,却是最稳妥、最有效的。

这提醒我们:真正的成功,靠的不是一两个妙招,而是建立系统的优势。

5. 懂得何时离场

王翦最了不起的一点,是知道在什么时候离开。

多少英雄豪杰,就败在了“贪恋权力”这四个字上。

所以说:

真正的智慧,不在于你能征服什么,而在于你知道何时放手。

在权力的游戏中,最危险的不是你的敌人,而是你的价值被利用完后,依然留在牌桌上。

结语王翦的故事,为我们提供了一种不同于其他名将的人生可能——在成就伟业的同时,也能保全自己。

他告诉我们:

真正的强者,不仅要会打仗,更要懂得不打仗;

不仅要会进攻,更要懂得何时收兵;

不仅要能建功立业,更要懂得功成身退。

在这个充满竞争的时代,王翦的智慧依然闪耀着不朽的光芒:以实力求生存,以智慧求发展,以退让求圆满。

这或许就是这位两千多年前的名将,留给我们最宝贵的人生启示。

1. 争议评价

• 司马迁之叹:“不能辅秦建德,偷合取容”

• 苏轼之讽:“六十万大军致秦二世而亡”

• 现代视角:避免白起式悲剧的生存典范

2. 未解之谜

• 家族兴衰:为何子孙在楚汉战争中全军覆没?

• 军事遗产:《王翦兵法》为何失传?

• 陵墓玄机:六座小冢是否真藏六国王侯衣冠?

这些,恐怕会成为永远的迷吧?

评论列表