极端自媒体宣称“明史被满清严重篡改与歪曲不可信,海外史料更可靠”,这种说法完全是对历史编纂的无知与刻意歪曲,其本质是借“史料之争”传播历史虚无主义,误导网民对历史的认知,必须予以澄清。

一、“明史被满清严重篡改”的说法违背基本历史事实

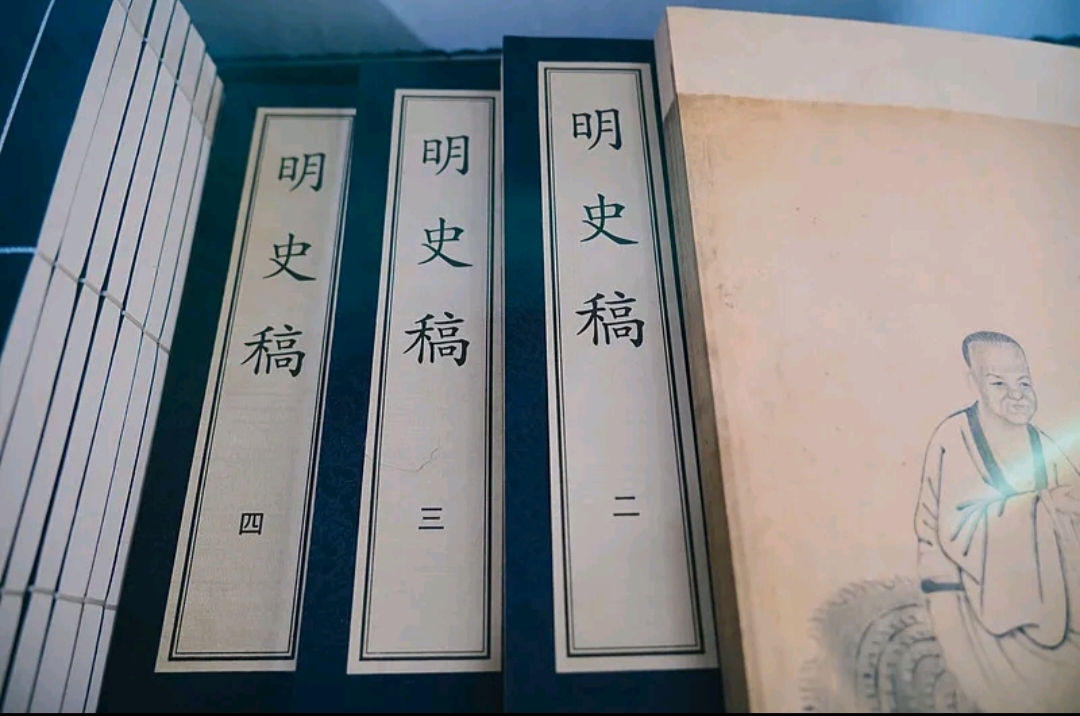

《明史》的编纂确实始于清初,历经康熙、雍正、乾隆三朝,前后耗时近百年,是中国古代官修史书中学术性较强的一部。虽然编纂过程中受时代局限和政治因素影响,存在个别细节的删改(如对明末农民起义的评价、对明清易代的叙述带有一定倾向性),但绝非“严重篡改与歪曲”:

- 史料基础的可靠性:《明史》编纂主要依据明代的实录、档案、方志、文集等一手资料,仅《明实录》就有3000多卷,是记载明代历史最系统的官方史料,《明史》对这些资料的引用和梳理具有极高的参考价值。现代史学研究证明,《明史》在重大历史事件(如洪武建制、永乐迁都、万历新政等)的记载上,与明代原始文献高度吻合,核心史实经得起考证。

- 学术规范的严谨性:参与编纂《明史》的学者多为明末清初的饱学之士(如万斯同、王鸿绪等),他们秉持“实录”精神,对史料的考订极为严格。即便在乾隆时期因文字狱对部分内容做了调整,也主要集中在对清朝皇室祖先的记载(如努尔哈赤早期与明朝的关系)等局部问题,并未动摇《明史》整体的史料价值。将这种局部调整夸大到“严重篡改”,是对史书编纂规律的无视。

- 后世研究的佐证:近百年来,随着明代档案(如内阁大库档案)、地方志、民间文献的大量发现,学者们通过比对证实,《明史》的记载与这些史料总体一致,其历史真实性得到学术界的普遍认可。所谓“《明史》不可信”,完全是极端自媒体的主观臆断。

二、“海外史料更可靠”是对史料价值的片面解读

极端自媒体推崇“海外史料”,本质上是用“外来的和尚会念经”的心态否定中国本土史料的价值,这种观点存在明显的认知偏差:

- 海外史料的局限性:海外关于明代的记载(如传教士书信、西方使节报告)多为局部观察,存在明显的文化隔阂与信息误差。例如,利玛窦的《中国札记》虽记录了晚明社会风貌,但主要聚焦于宫廷和上层社会,对基层民生、制度运作的记载远不如中国本土史料详细;且部分海外文献带有殖民视角,对中国的评价存在偏见,其客观性并不优于中国史料。

- 史料价值的评判标准:衡量史料是否可靠,关键看其是否为第一手资料、是否有其他史料佐证,而非“国内”与“海外”的地域差异。明代的官方档案、私人笔记、方志等本土史料,是研究明史最直接、最核心的依据,海外史料只能作为补充,而非替代。极端自媒体将海外史料捧为“唯一可靠”,本质上是对史学研究方法的无知。

- 背后的不良动机:刻意抬高海外史料、贬低《明史》,往往是为了否定明代历史的主流叙事,甚至为“明亡之后无中国”等错误观点张目。这种做法与历史虚无主义一脉相承,试图通过解构中国本土史料的权威性,动摇人们对历史的认知,进而消解民族文化认同。

三、误导网民的本质:借史料问题传播分裂与对立

极端自媒体炒作这一话题,根本目的不是探讨史料真伪,而是:

- 制造历史对立:通过抹黑《明史》,暗示清朝“毁灭历史”,煽动对清朝的仇恨,进而割裂中国历史的连续性,为狭隘民族主义提供“论据”。

- 否定历史传承:中国史书编纂有着“信史”传统,《明史》是这一传统的重要体现。否定《明史》的价值,本质上是对中国史学传统的否定,试图让网民陷入“历史不可知”的迷茫,从而接受其极端观点。

- 迎合外部视角:刻意推崇海外史料,实则是将历史解释权拱手让人,用西方视角剪裁中国历史,这与“以我为主”的历史研究原则完全相悖,不利于建立自主的历史认知体系。

四、正确看待史料:在辩证中把握历史真相

对待《明史》及各类史料,应坚持“实事求是”:既承认《明史》存在时代局限,需要结合其他史料进行考辨;也肯定其作为官修史书的核心价值,反对全盘否定。同时,对海外史料应理性借鉴,既不盲目排斥,也不刻意神化。

历史研究的目的是还原真相,而非被极端情绪裹挟。极端自媒体的错误言论,只会误导网民偏离理性认知。唯有通过阅读权威史学著作、了解史料考证的基本方法,才能跳出“非此即彼”的认知陷阱,真正读懂历史。

以上内容仅AI生成