希望你是幸运的,不会因为答应某个人的某件事,留下永远难以弥补的遗憾,如果你曾经做出过承诺。

5月27日,漓江畔细雨如泣。

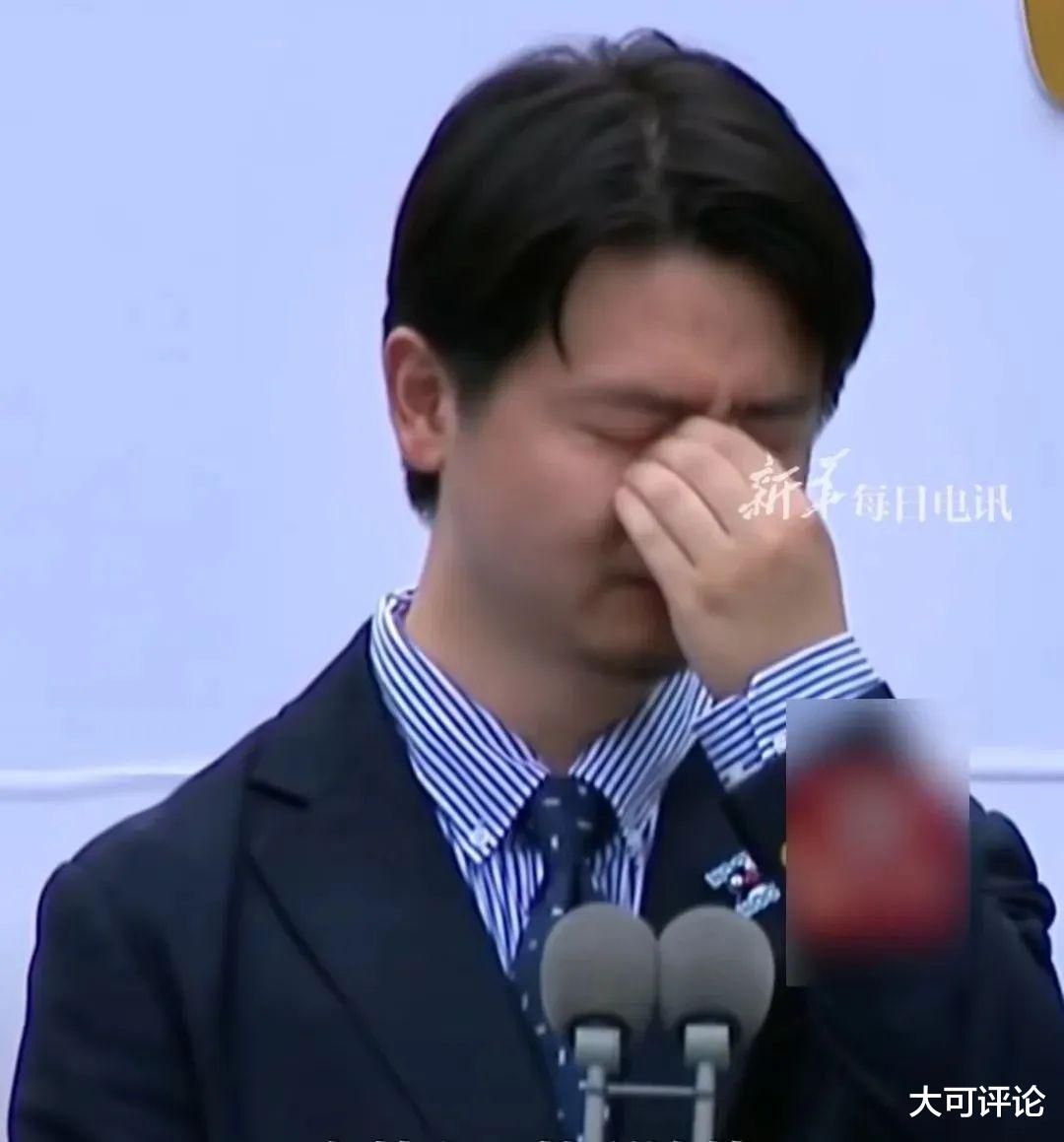

当34岁的刘楚昕握紧漓江文学奖奖杯,开始讲述自己的故事时,台下作家余华的眼角泛起笑意——只是当这个年轻人用颤抖的声音把这个“不悲伤”的故事讲完,却让在场的很多人潸然泪下。

这个凭借《泥潭》拿到漓江文学奖的年轻人这样说。“每次散步我突然沉默,女友就会问:‘你是不是要回去写作了?’我说,是。”

“当然了,我也给我女朋友画饼,当我小说发表了、获奖了,我也给你买化妆品。”

浪漫的开始,如同电影2017年武大校园,刘楚昕正为13岁种下的作家梦狂奔。读博、退稿、再写,循环往复的枯燥里,一个女孩闯进他的世界。

女孩耳机里循环着《山丘》:“越过山丘,才发现无人等候。”他当时不懂这句词,直到命运给他寄来一封癌症诊断书。

说着说着,刘楚昕在颁奖台上的哽咽来得猝不及防。

他揉着通红的眼睛说:“她走前给我留了封信,写着‘希望你在痛苦中写出伟大的作品’。”全场寂静中,雨滴敲打屋檐的声音格外清晰。

原来那天漓江的雨,是她在云端为他获奖而泣。或许这个曾抱怨他“总在散步时失踪”的姑娘,最终成了他笔下最痛的缪斯。她预见到他会站在领奖台上孤身淋雨,于是提前在他灵魂里埋下对抗绝望的种子。

“人的一生会经历许多痛苦,但回头想想,都是传奇。”当你为梦想熬夜脱发时,当你被生活按在地上摩擦时,想想漓江畔那个握着奖杯流泪的年轻人——有些路注定要一个人走,但爱过的人会变成星光,永远悬在你的夜空。

刘楚昕获奖作品《泥潭》,被誉为疼痛铸就的文学丰碑,这部获奖长篇小说被余华评价为“新生代作家对苦难最具穿透力的书写”。

作品以意识流手法交织现实与回忆,沼泽意象既是主人公的生存困境,也是困住往事的琥珀。

书中反复出现的口红、樱花、医学报告单等细节,皆取材于作者真实经历,构建出令人窒息的疼痛美学。

小说结尾那句“所有未能抵达的彼岸,都会成为摆渡他人的舟”,恰与颁奖礼当天漓江的蒙蒙烟雨形成互文。

就像有位读者在豆瓣写的那样:“这不是小说,是爱情在纸页上的光合作用”。

本届文学奖特别设置“漓江文学角”,在全国36家书店展示获奖作品手稿。当观众在桂林美术馆看到《泥潭》初稿上密密麻麻的修改痕迹时,或许更能理解刘楚昕获奖感言中那句:“写作不是逃离痛苦的捷径,而是穿越黑暗的矿灯”。

正如评委会颁奖词所言:“在速朽的时代,《泥潭》证明了真挚情感才是文学永恒的试金石”。这场文学盛宴不仅让新人作家走向前台,更让千万读者看见:最深沉的创作,往往诞生于生活与艺术的裂缝之间。