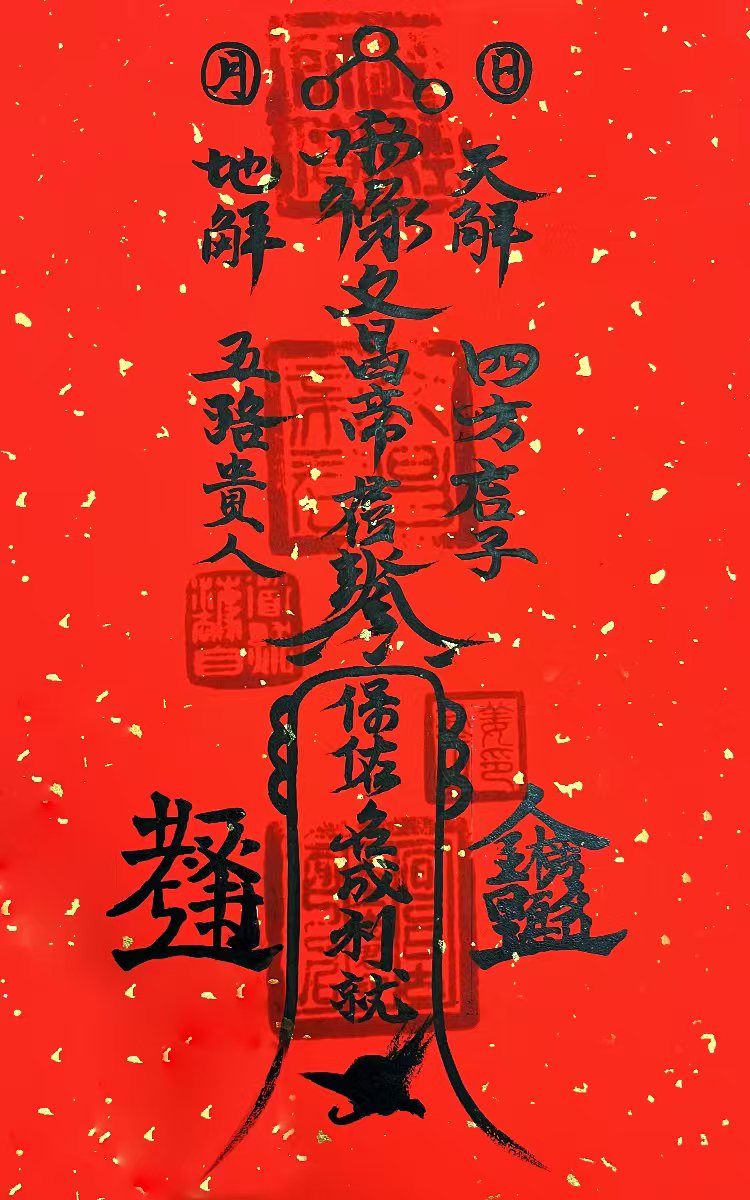

“金榜题名”“逢考必过”里的吉兆祈愿的寓意:

在宣纸铺展的素白之上,浓墨落处,“金榜题名”四字如松挺岩间,笔锋藏志;“逢考必过”数笔似云行天际,气韵含祥。这两帧凝结着千年文脉的吉祥题字,既是对莘莘学子的诚挚祝福,亦藏着中华文化里最朴素的劝学智慧与人生期许。

一、“金榜题名”:墨痕里的青云之志

“金榜”二字,溯源于隋唐科举的“金榜题名”——帝王殿试后,以黄纸书写中第者姓名,张挂于朱雀门,如星子落于银河,照见寒门士子的半生苦读。书法中写“金榜”,宜用楷体端严,横画如榜檩横陈,竖笔似朱柱擎天,墨色饱润处,藏着“十年窗下无人问,一举成名天下知”的坚韧;“题名”二字可稍作行书流转,“题”字笔锋上挑如举笔落卷,“名”字撇捺舒展似衣袂临风,暗合“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”的畅意——此四字落于尺幅,既是对“勤能登第”的文化认同,亦是对“以学立身”的当代守望。当考生见此墨宝,砚田笔耕的艰辛便有了具象的期许:那一笔一划不是冰冷的符号,而是古人手泽相传的“青云路引”,是“胸有丘壑,笔下生花”的无声勉励。

二、“逢考必过”:笔锋间的顺遂之愿

相较于“金榜题名”的庄重,“逢考必过”更添几分烟火气的温暖。“逢”字走之底如舟行平川,“考”字横画如秤杆持平,“必”字戈钩如剑指苍穹,“过”字走之底如步越坦途——四字连缀,恰似一场暗含机锋的“文字卦象”:行走天地间,每一场考验皆如履平地,每一次挥毫皆能破题。古人云“艺痴者技必良”,此语落在书法里,便是以流畅的笔势消解“考试”的紧张——墨色不滞,笔意不僵,恰如胸有成竹者的从容。尤其对现代考生而言,从升学考到职业考,人生如过千层浪,“逢考必过”是长辈手中的“平安符”,是同辈互赠的“打气筒”,更是自我暗示的“定海神针”——当墨香漫过案头,那些反复默诵的知识点、深夜亮着的台灯,都在这四个字里凝成“水到渠成”的信念:所谓“必过”,从来不是侥幸,而是“尽志而无悔”的底气,是“天道酬勤”的朴素信仰。

三、墨色交织处:传统与当下的吉兆同频

若将“金榜题名”与“逢考必过”并置观之,可见中华文化里“稳”与“进”的哲学:前者是登高望远的目标,后者是脚踏实地的顺遂;前者藏着“千淘万漉虽辛苦”的沉淀,后者含着“直挂云帆济沧海”的畅达。书法于此,不仅是笔墨的艺术,更是吉兆的载体——楷书的端正,是“行得正、坐得端”的修身之道;行书的流畅,是“遇事顺、处事通”的处世智慧。当考生抚摸纸面上凹凸的墨痕,指尖触到的是千年文脉的温度:古人在竹简上刻“学而优则仕”,今人在宣纸上写“逢考必过”,变的是考试形式,不变的是对“知识改变命运”的笃定,是对“人生向上”的永恒追寻。

如今,当高考、研考、职业考成为新的“人生大考”,这两帧吉祥题字早已超越了科举时代的局限,化作更普世的祝福:愿每一个握笔的人,都能在墨香里看见自己的“金榜”——那或许不是一张录取通知,而是对“全力以赴”的犒赏;愿每一场奔赴考场的旅程,都能在笔锋间遇见“必过”的底气——那不是玄学的庇佑,而是“厚积薄发”的必然。

这便是中国书法的妙处:寥寥数字,既藏着古人“鱼跃龙门”的传奇,亦盛着今人“破茧成蝶”的期待;墨色未干处,是祝福,亦是勉励——愿你提笔如握刃,落纸即生花,所求皆“题名”,所试皆“必过”,在人生的卷轴上,亲手写下属于自己的吉祥篇章。