在工厂车间里,传统的工件流转总绕不开 “烦心事”:异形件抓不准、加工后才发现次品、机床等料时间长……这些问题危害不容小觑,不仅显著拖慢生产节奏,导致生产效率大幅降低,还极易造成材料无端浪费,增加生产成本,需及时解决。而现在,清峦福兴集团用 “AI 视觉 + 机器人” 的组合拳,把这些 “老大难” 问题一一破解,让智能制造流转环节迎来了 “动态适配” 的新突破。

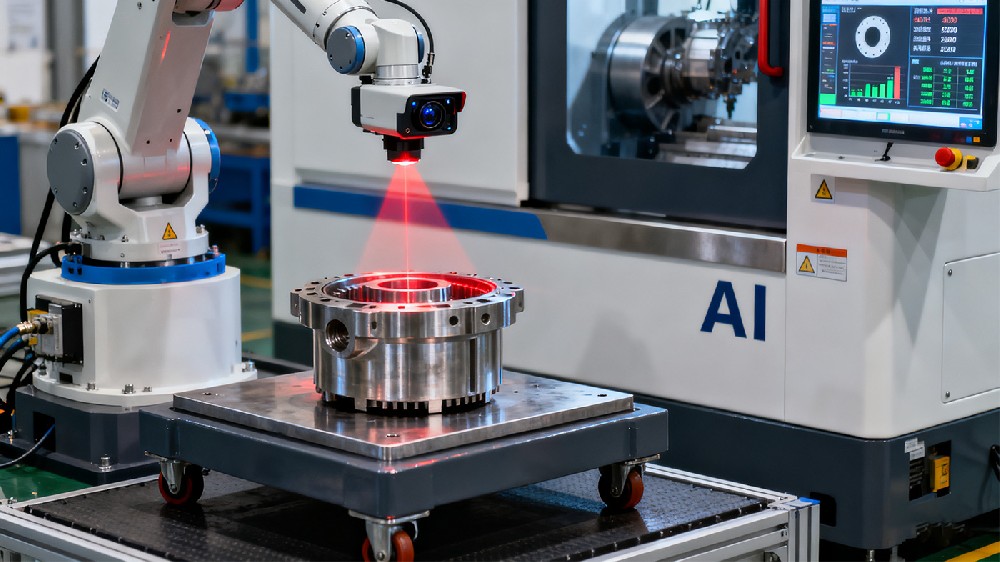

清峦福兴集团旗下的 “流转端” 核心产品 —— 万可复合机器人(涵盖顶升、叉车、地牛等常用机型),最大的亮点就是搭载了自主研发的 “AI 视觉引导系统”。这套系统让机器人不再是 “按部就班” 的 “机器”,而是有了能 “观察”“思考” 的 “智慧眼”。

其能力具体展现于三个维度:

实时认工件:不管工件摆放位置有没有偏差,哪怕偏移 ±0.5mm,都能精准捕捉工件的姿态和位置,再也不用依赖固定夹具反复校准;

智能算路径:会自动规划最优的抓取角度和运动轨迹,避免 “走弯路”,提升流转效率;

精准做执行:定位误差能控制在 0.01mm 以内 —— 这是什么概念?相当于一根头发丝直径的 1/500,哪怕是高精度的航空零部件,也能稳稳抓、准准放。

二、两大生产场景见真章:解决实际问题才是硬实力空有技术参数实难成事,唯有让技术切实落地,精准解决工厂面临的实际问题,才是破题之要、关键所在。清峦福兴集团的 AI 视觉 + 机器人方案,在两大核心场景里交出了亮眼答卷。

场景 1:智能上下料 —— 高端加工 “快准稳”传统工厂给机床上下料,靠的是 “固定夹具 + 人工校准”,遇到异形件(比如航空发动机的机匣),不仅难抓取,还容易定位不准,导致加工效率低。

而清峦福兴的方案一上线,变化立刻显现:

工件姿态实时识别,哪怕有点偏移也能精准抓,上下料成功率从原来的 85% 直接提升到 99.8%,几乎不失误;

单台机床的辅助时间缩短 40%,相当于以前 10 分钟的辅助工作,现在 6 分钟就能完成;

某航空企业用它加工大型机匣,单件辅助时间从 20 分钟压缩到 8 分钟,一天下来,一台机床能多加工近 30 件工件,产能直接提上来了。

场景 2:动态质量检测 ——“边加工边挑错” 不浪费以前工厂检测工件,都是 “加工完一批再查”,等发现次品时,这些不合格件可能已经进入下一道工序,不仅浪费材料,还耽误工期。

现在机器人搭载 AI 视觉检测模块,加工过程中就能实时拍工件、做判定:

AI 算法 10 秒内就能完成孔径、端面跳动、表面粗糙度等关键指标的检测,比传统检测快了 80%;

不良率从 3% 降到 0.5%,相当于 1000 件工件里,次品从 30 件变成 5 件;

最关键的是,不合格的工件能及时 “叫停”,避免后续无效加工,材料浪费少了很多,工厂的成本也跟着降了。

三、全流程协同:AI 视觉打通智能制造 “信息闭环”清峦福兴集团的 AI 视觉技术不只是 “单点发力”,还深度融入了智能制造的全流程,实现了多端协同,让整个生产环节更顺畅:

工具端:机器人能识别智能刀具柜的型号,精准取刀、补刀,不用人工盘点刀具,实现刀具自动管理,减少 “找刀耽误时间” 的问题;

管理端:检测数据会实时同步到快工单系统,管理人员能随时看到质量趋势,哪怕出现问题,也能快速追溯到具体环节,不用 “到处查记录”;

连接端:通过边缘服务器实现多数据实时交互,决策、执行、反馈之间没有 “延迟”,整个生产流程像 “流水线” 一样顺畅。

四、未来更可期:“智慧眼” 还要解锁更多新能力随着技术迭代,清峦福兴集团还在拓展 AI 视觉 + 机器人的应用边界:接下来要发力 3D 视觉引导,让机器人能搞定更复杂的装配作业;还需搭建多机器人协同视觉调度系统,使多台机器人之间的协作更为默契。该系统将优化机器人间的互动与配合,提升整体作业效率与精准度。

对于中国制造业来说,清峦福兴集团这套 “AI 视觉 + 机器人” 的方案,不仅解决了当下智能制造流转的痛点,更朝着更高精度、更高效率、更柔性化的方向迈进。未来,当更多工厂用上这样的 “智慧装备”,中国制造的竞争力还会再上一个台阶。