据网络平台数据,截至20日19时56分,电影《731》总票房(含预售)突破10亿!

9月18日,当电影《731》在全球银幕上亮起第一帧画面时,这个特殊的日期便赋予了这部作品超越电影本身的沉重意义。94 年前的这一天,日本关东军制造九一八事变,拉开了侵华战争的序幕;80 年后的今天,这部揭露 731 部队反人类罪行的影片,以光影为媒介,在哈尔滨、北京、悉尼、多伦多等全球城市同步敲响了记忆的警钟。猫眼专业版数据显示,影片上映仅 5 小时票房即突破 2 亿,首日 25.6 万场的排片量打破了国产片单日场次纪录,这种市场热度背后,是观众对历史真相的集体渴求。

影片的票房数字不应被简单视为商业成功的指标。当不同年龄段的观众在影院中强忍泪水,当哈尔滨的大学生在映后久久伫立不愿离场,当澳大利亚的华人观众带着子女前来观影,这些场景共同构成了超越娱乐范畴的社会现象。影片选择在九一八事变 94 周年纪念日公映,本身就是一种历史叙事的主动建构 —— 它将 731 部队的细菌战罪行置于中国人民抗日战争的宏大背景下,使这段长期被掩盖的黑暗历史获得了与南京大屠杀同等重要的公众认知地位。相关专家的提醒振聋发聩:"真实的历史远比电影展现得还要残酷。" 这句警示让所有震撼的票房数字都转化为对无数受害者无声的哀悼。

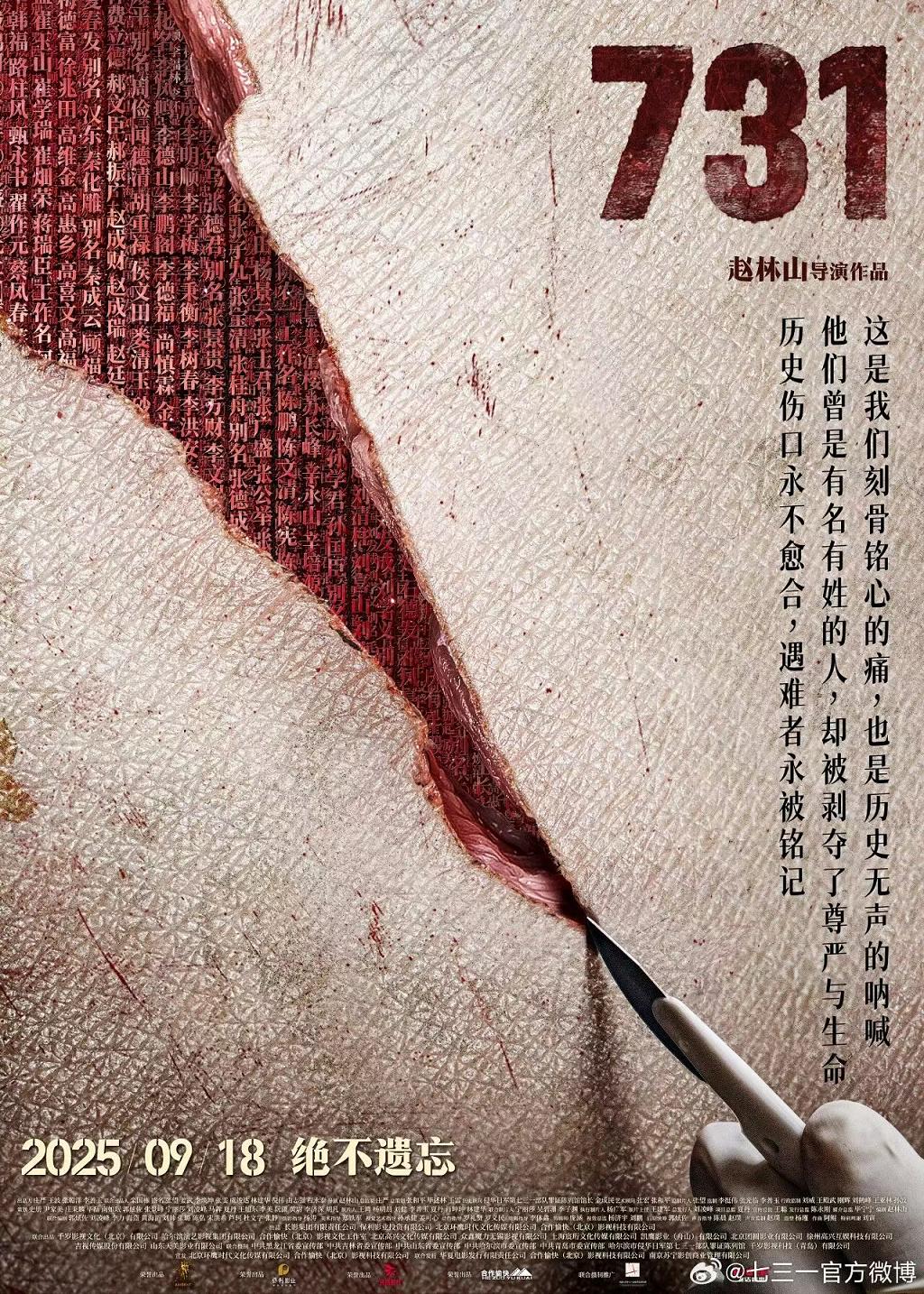

导演赵林山带领团队耗时十年完成的,不仅是一部电影,更是一项历史考据工程。超过百万字的史料研读,对细菌战实验细节的严谨还原,使影片实现了 "每一处细节均有史可依" 的创作承诺。电影没有停留在对暴行的猎奇式展示,而是通过小贩王永章等平民角色的遭遇,将冻伤实验中逐渐坏死的肢体、毒气测试里痛苦扭曲的面容、活体解剖台上无声的抗争,转化为具体可感的个体命运。这种叙事策略打破了战争题材常见的符号化表达,当银幕上出现日军将孕妇感染梅毒以观察垂直传播的场景时,观众看到的不再是抽象的 "受害者",而是一个个被剥夺了姓名与尊严的生命。近年新公布的大量档案与影像资料,更让电影中那些令人窒息的场景获得了铁证如山的历史支撑。

影片刻意规避了对战争英雄的塑造,转而聚焦普通人在极端环境下的生存状态。这种创作选择揭示了一个残酷的真相:731 部队的罪恶不仅在于系统的暴行,更在于它将医学科学异化为杀人工具,将人类文明的底线彻底撕碎。当银幕上的受害者被剥夺一切权利,仅被视为实验材料时,观众看到的是人性如何在法西斯主义的毒害下异化为兽性。导演加入的 "人性思考" 并非要为施暴者寻找借口,而是通过个别日军士兵的犹豫与恐惧,反衬出整个体制的反人类本质。这种叙事手法让战争创伤不再是遥远的历史概念,而成为能被当代观众共情的集体记忆 —— 当年轻观众为影片中角色的命运落泪时,他们实则在与八十年前的受害者进行跨越时空的情感对话。

在历史修正主义言论时有出现、部分史料仍未完全公开的今天,《731》的公映具有鲜明的现实针对性。影片英文名 "EVIL UNBOUND"(罪行无界)精准点出了这种反人类暴行的本质 —— 它不仅是对中国人民的犯罪,更是对全人类文明底线的挑战。当某些势力试图将 731 部队的活动歪曲为 "防疫研究",相关战犯仍被供奉时,这部电影以无可辩驳的影像证据,对所有历史修正主义者发起了正面回击。相关部门的表态道出了影片的现实意义:"相关题材影视作品旨在提醒世人以史为鉴、维护和平。" 在海外多地的公映,则使 731 罪行从区域性历史记忆升华为全人类的共同警示。

赵林山导演将电影创作比喻为 "一场与时间、与遗忘、甚至与有意掩盖之间的赛跑",这一判断揭示了记忆政治的残酷性。影片的价值不仅在于当下引发的情感震撼,更在于它启动了一个持续的历史认知过程 —— 当观众带着电影带来的情感冲击走进相关历史场馆,当研究者因影片的启发而提出新的史料查询请求,当受害者后代终于鼓起勇气讲述家族秘辛,这部电影便完成了从 "集体记忆" 到 "集体行动" 的转化。不断涌现的新史料证明,对历史真相的探寻永远在路上。

观众会记住什么?或许是角色绝望的眼神,或许是实验室冰冷的器械,或许是焚尸炉冒出的黑烟。但更重要的是,他们会记住:和平不是历史的常态,文明的基石需要警惕来守护。当影片在全球范围内引发讨论,当年轻一代开始主动了解这段历史,731 部队的罪证便不再仅仅陈列在展馆里,而是铭刻进了人类文明的警示碑上。这部电影最终告诉我们:铭记不是为了延续仇恨,而是为了让悲剧永远不再发生;不是为了沉溺于过去,而是为了在认清历史真相后,依然选择相信文明的力量。

历史的回声不会消散。在抗日战争胜利 80 周年的今天,《731》的公映提醒着我们:对和平的最好守护,是永远不忘记那些为和平付出的代价。当最后一名相关受害者离世,当最后一份罪证档案解密,这场与遗忘的赛跑仍将继续 —— 因为真正的和平,始于每个人心中对历史真相的坚守。