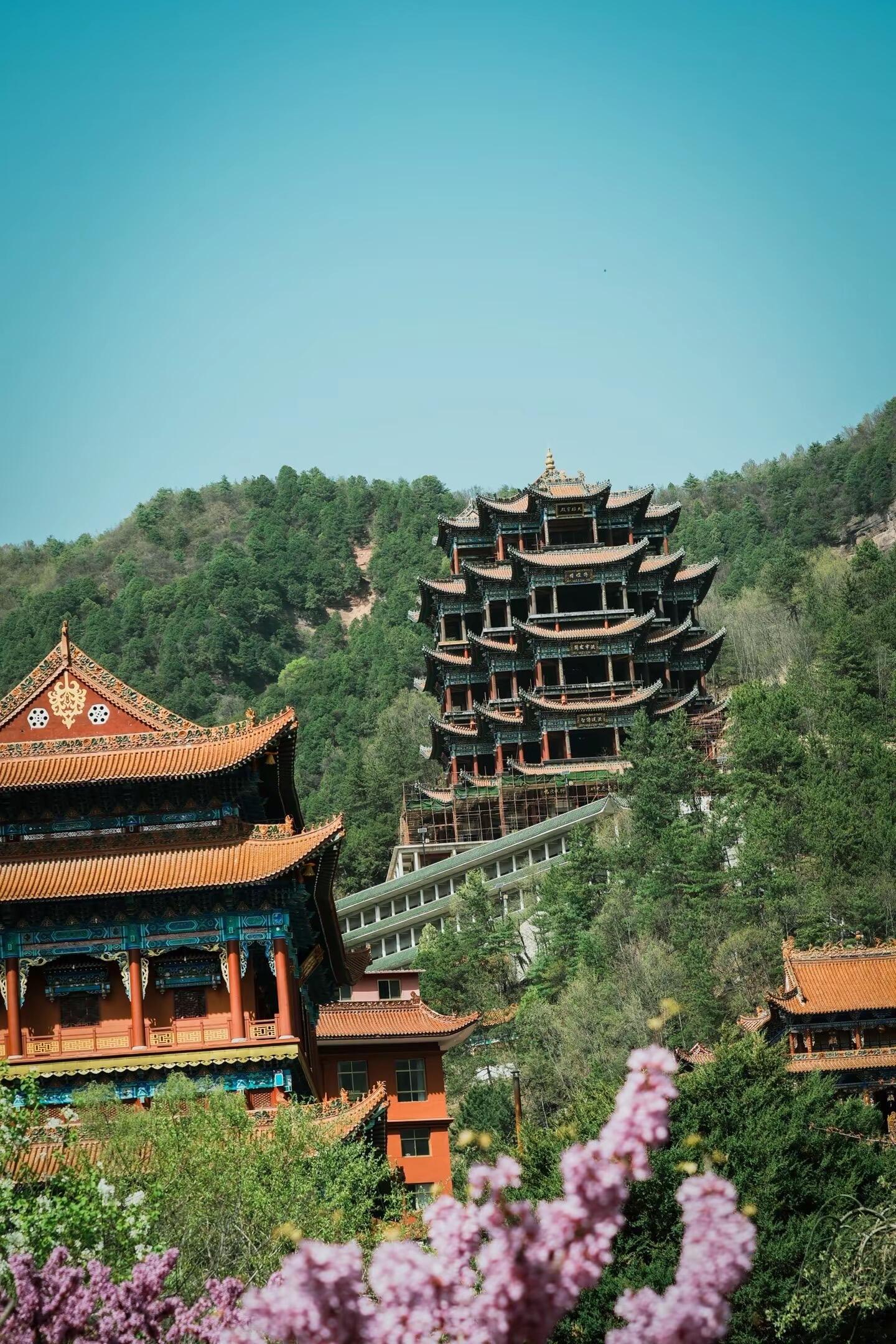

从天水市区出发,沿着蜿蜒的山路驶向东南,车窗外的景色渐渐由城市楼宇变成苍翠山峦。转过一道急弯,麦积山石窟的峭壁还在远处若隐若现,而眼前豁然出现的,便是被十八座山峰环抱的净土寺。当地人更习惯唤它“曼殊寺”,这个带着梵语韵味的名字,仿佛从一开始就为这片山林定下了神秘的基调。

远远望去,十八座山峰高低错落,山顶的轮廓恰似十八个躬身行礼的身影,将中间的寺院簇拥其中。这并非人工雕琢的景观,而是大自然鬼斧神工的杰作——东峰似罗汉合掌,西峰如尊者垂目,北侧的山梁蜿蜒起伏,倒像是盘腿而坐的修行者。古人给此处取名“十八罗汉拜文殊”,实在贴切得让人叫绝。这份天然的庄严感,让每一个初到此地的人,都不自觉地屏住了呼吸。

踏入寺院,首先迎接你的不是飞檐翘角,而是铺天盖地的松涛声。漫山遍野的苍松不知生长了多少年,枝干虬曲如龙,树冠遮天蔽日。山风掠过树梢时,松针相互摩擦发出的沙沙声,时而如万马奔腾,时而似低语呢喃。老住持说,清晨的松涛最是清亮,能盖过寺里的晨钟;而深夜的风声裹着松鸣,又像是无数僧侣在山间诵念经文。这份独有的“净土松涛”,成了寺院最特别的背景音乐。

沿着石阶往上走,脚下的石板已被岁月磨得发亮,缝隙里长出的青苔在雨后泛着油绿。转过几重院落,便见主殿飞檐凌空。不同于中原寺庙的对称工整,这里的建筑带着西北特有的粗犷:梁柱用料极粗,暗红色的漆皮已经斑驳,露出底下木质的纹理;斗拱造型简洁,却以夸张的尺度撑起厚重的屋檐。更妙的是殿角的风铃,由青铜铸成,表面刻着六字真言,风过时发出的声响低沉悠远,与松涛声交织在一起,让人恍惚间不知身在何处。

站在寺院高处俯瞰,云雾常常不期而至。山脚下蒸腾而起的水汽顺着山谷漫上来,先是给远处的山峰披上白纱,接着便将整个寺院笼罩其中。此时的曼殊净土寺,倒像是漂浮在云海中的孤岛。能看到僧侣们身披绛红色袈裟,在雾气里若隐若现;诵经声穿透薄雾传来,带着一种潮湿的、毛茸茸的质感。有游客拿出手机拍照,却发现镜头里只剩下白茫茫一片——这份可遇不可求的朦胧,或许才是净土寺最本真的模样。

说起这座寺院的历史,石碑上的文字早已模糊难辨。只知道它与相邻的麦积山石窟同处一脉,却又走出了截然不同的气质。麦积山以精美的泥塑闻名于世,而净土寺更像是一位隐世高人,将自己藏在山林深处,用自然与建筑的对话诉说禅意。寺里有几处明代重修的痕迹,砖墙上还留着工匠刻下的符号;角落里堆着几块残破的经幢,上面的梵文雕刻虽已风化,却仍能看出当年的精湛工艺。

最让人难忘的,是寺院后山上的那片古松。有棵松树扎根在岩石缝里,树干扭曲成奇异的形状,树皮皲裂如老人的手掌,树心甚至已经空了大半,却依然枝繁叶茂。僧人们说,这棵树至少有五百年了,见过战火纷飞,也经历过岁月静好。它歪斜的枝干恰好指向寺院方向,像是一位永远守望的老者。常有画家背着画架来此写生,支起画板却发现,再高明的笔触也描摹不出这片山林的苍茫与静谧。

离开净土寺时,山风又起,松涛声追着人送出好远。回头望去,十八座山峰依旧肃穆地伫立着,云雾在山腰缠绕,寺院的轮廓渐渐隐入苍翠之中。这座与麦积山石窟比邻而居的古寺,没有前者的声名远扬,却用自己的方式,在天水的山水间守护着一片真正的净土。它让人明白,真正的禅意不在香火鼎盛处,而在松涛与梵音交织的缝隙里,在云雾与山峦对话的静默中。