书院这一概念起源于唐朝,具体可追溯到唐玄宗的开元年间(713—741年)。从那时起。最初,书院是官方建立的机构,主要承担收藏和校对文献的职责,而非教育。随着时间的推移,书院逐渐发展出了教育功能。直至清朝末年废除科举制度后,书院正式转型为现代学校。

从唐玄宗出现后,到了宋代后书院达到了全盛时期。这一时期,自唐末以来的持续动荡、混乱和分裂局面逐步平息,为文化和教育的发展提供了有利环境,书院教育也因此开始复苏。起初,民间讲学活动规模较小,参与的学生不多,因此并未受到朝廷的注意。然而,随着时间的推移,这些聚徒讲学的书院逐渐被朝廷所了解。

由于宋代政府推崇以文治国的策略,因此对这类民间文教活动给予了大力支持,部分知名书院甚至获得了政府的资助、荣誉称号和土地赏赐,这进一步提高了书院的声誉。此外,由于当时地方官学还未兴起,所以在宋初的70年里,书院制度不仅得到了发展,还逐步扩展至各地,成为私家讲学的主流,也是宋代初期重要的民间教育场所。尽管如此,由于书院数量有限且分布不均,许多学子仍选择在山林寺庙中求学,例如胡缓、范仲淹等人。

关于宋代“四大书院”一直被谈论,但具体书院却有几种说法,

第一种是嵩阳书院、岳麓书院、睢阳(应天府)书院和白鹿洞书院。

第二种是徂徕书院、金山(茅山)书院、石鼓书院以及岳麓书院。

第三种是白鹿洞书院、岳麓书院、嵩阳书院、金山(茅山)书院。

第四种是白鹿洞书院、石鼓书院、睢阳(应天府)书院和岳麓书院。

岳麓书院,位于湖南省长沙市岳麓山抱黄洞下,由朱洞于976年创立。初始设施包括五间讲堂和五十二间斋舍。999年,李允则对书院进行扩建,并引入了经典文献。1012年,周式在任山长期间进一步扩建了书院。1015年,周式受到宋真宗的召见并被任命为国子监主簿,从而使岳麓书院声名远播。

白鹿洞书院,创建于977年,由周述在庐山白鹿洞的原南唐国学旧址上建立,吸引了大量学徒。大中祥符初期,孙冕请求退休后居住于白鹿洞,尽管朝廷批准了他的请求,但孙冕未能实现便去世了。1053年,孙冕之子孙琛继续其父的志向,在白鹿洞教授学生,建立了“白鹿洞之书堂”。

唯阳书院最初由知名学者戚同文创立,戚同文生于唐天佑元年(904年)。由于当时政治局势不稳,他决定专注于教育而非仕途。宋真宗大中祥符二年(1009年),曹诚在戚同文的故居(商丘一带)旁建立了150间学舍并收集了超过1500卷书籍来继续教育活动。到了宋仁宗景祐二年(1035年),这个学院升级为府学,并且获得了10顷土地的资助。值得注意的是,北宋著名的政治家范仲淹也是这所书院的校友。

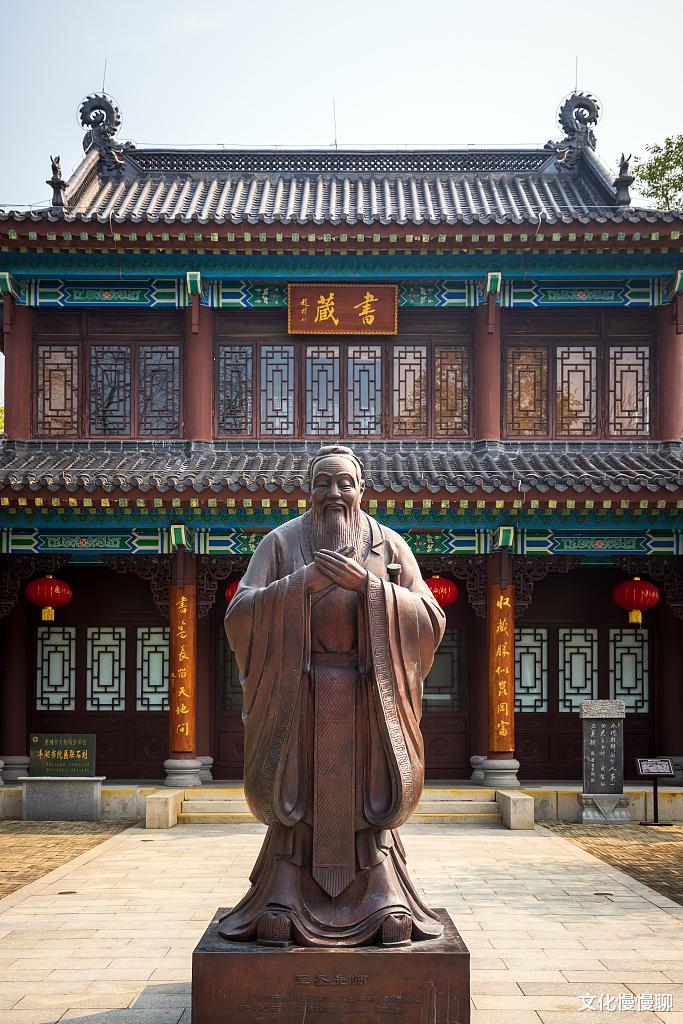

嵩阳书院坐落于河南登封太室山下,其历史可以追溯到五代后周时期,原名太乙书院。宋太宗至道二年(996年)对书院进行了表彰,赐予“太室书院”的名称以及印本《九经》。宋真宗大中祥符三年(1010年),再次赐给《九经》。宋仁宗景佑二年(1035年),书院经过重修,正式得名为嵩阳书院,并获赠一顷田地。

石鼓书院位于湖南省衡阳市的石鼓山,最初是寻真观。唐朝时期,李宽在此读书并创立了书院。到了宋太宗至道二年(996年),李士真向郡守刘浣提议在李宽原址上重建书院,以供学者讲学论道之用。宋仁宗景佑二年(1035年),刘浣请求朝廷赐名并赠予5顷学田。

茅山书院座落于江苏省金坛。在宋真宗时代,侯遗这创建了书院,不仅教导学生,还提供饮食。到了宋仁宗天圣二年(1024年),书院获得了朝廷赐予的土地。