苹果的变革之作iPhone Air,并未引领行业风潮。

2025年11月27日,《界面新闻》爆料称,小米、OPPO、vivo等国产手机厂商近期均取消了各自的Air机型项目,并将原计划用于Air机型的eSIM方案移至常规机型中。

究其原因,主要是因为iPhone Air的市场表现不及预期。2025年10月末,数码博主“数码闲聊站”爆料称,iPhone Air首销周激活量仅约5万台,“成绩算是很惨淡了”。

在此背景下,苹果已开始削减iPhone Air的产能。《The Information》报道称,立讯精密已在10月底全面停产iPhone Air。富士康仅保留一条半iPhone Air生产线,预计也将于11月底全面停产。

曾几何时,苹果每次推出差异化的iPhone,都会成为安卓智能手机厂商们争相学习的“标杆”。如今,iPhone Air市场表现平平,并未引发竞争对手效仿,很大程度上折射出,苹果已不是智能手机行业的“导师”。

01、技术力匮乏,苹果难以引领时代

由于开创了智能手机时代,并且拥有独树一帜的闭环生态,此前每年秋季苹果推出的新iPhone,都会成为指引智能手机行业下一阶段发展方向的“风向标”。

比如,2013年9月问世的iPhone 5s,Home键集成了Touch ID指纹识别传感器。用户录入指纹信息后,仅需按压Home键,传感器即可验证指纹信息解锁手机,不光符合人机交互习惯,并且兼具安全性。

随后,三星、HTC、vivo等安卓手机厂商纷纷跟进指纹识别。不过由于技术实力有限,最初安卓手机大多使用刮擦式指纹识别方案,手指必须按照特定方向和速度匀速滑动才能完成识别,用户体验较差。直到iPhone 5s问世一年后,按压式指纹才逐渐在安卓市场普及。

无独有偶,虽然苹果并非全面屏手机的先行者,但2017年9月问世的iPhone X却为全面屏手机确立了手势操控规范。

由于屏幕扩大,侵占了实体按键的空间,为了确保直观的人机交互,安卓手机厂商纷纷在全面屏手机屏幕底部加入虚拟“三大金刚按键”,很大程度上背离了手机屏幕有效显示面积不断扩大的趋势。

在此背景下,同样取消实体Home键的iPhone X,带来了一套全新的手势操控逻辑:上滑回到主页、上滑停顿显示多任务、屏幕右侧向内滑动返回。随后,安卓手机厂商纷纷跟进,为自家的全面屏手机打造了类似的上滑返回主页、侧滑返回等手势操控方案。

不过近年来,随着安卓旗舰强势崛起,iPhone愈发难以保持领先优势。

比如,iPhone 17系列手机最重要的卖点,就是全系标配120Hz高刷屏。然而,在安卓市场,高刷屏早已不是稀缺技术,甚至千元机都已开始标配。

为了提高散热效率,iPhone 17 Pro还首次引入VC均热板,当设备高负载运转时,均热板内的液体可吸收热量汽化,然后将热量传递至远端冷却液化,不断循环,从而快速散热。

对此,2025年9月,接受采访时,苹果CEO蒂姆·库克自豪地表示,“我觉得这算是另一项专属于苹果的发明和创新,或许只有苹果才能够做到。”

事实上,早在十数年前,HTC、索尼、三星等智能手机厂商就已开始布局VC均热板技术。2020年前后,随着移动游戏需求爆发,小米、OPPO、vivo等手机厂商更是纷纷在自家的旗舰手机中应用大尺寸VC均热板。

可以说,iPhone Air遇冷是苹果愈发难以引领手机技术发展潮流的典型缩影。过去几年,苹果一直沉浸在自我节奏中,沿着成熟范式缓慢迭代iPhone,忽视了用户对顶级旗舰有着越来越高的要求。

反观安卓智能手机厂商则积极响应用户的需求,在快充、影像、AI等维度展开激烈竞赛,不断突破原有边界,全方位满足消费者的期待。在此背景下,苹果自然会沦为“追赶者”。

02、iPhone销量下滑,苹果被迫“内卷”

由于近几代iPhone缺乏竞争力,苹果在中国手机市场的影响力已开始走低。

IDC统计的数据显示,2023年-2024年中国智能手机市场,iPhone的出货量分别同比下跌2.2%、5.4%,市场排名分别为第一和第三。2025年Q2,iPhone的出货量仅为960万台,同比下跌1.3%,位列第五。

与iPhone出货量下滑相同步,苹果大中华区的业绩也不断走低。财报显示,2024财年Q1-2025财年Q2,苹果大中华区销售额分别同比下跌13%、8%、6.5%、0.34%、11%以及2%。

究其原因,很大程度上都是因为国产智能手机厂商不断推陈出新,俘获了海量iPhone受众。

比如,2025年3月,华为推出了全新“阔折叠”形态手机华为Pura X,配备3.5英寸1:1外屏与6.3英寸16:10内屏,可以带来接近实体书的阅读体验,起售价7499元。

由于极具差异化,华为Pura X已成为市场的宠儿。数码博主“互联网料哥”爆料称,截至11月24日,华为Pura X累计销量已突破110万台。

以华为为代表的国产手机厂商不断推出极具创新精神的旗舰产品,很难不分流iPhone的市场影响力。

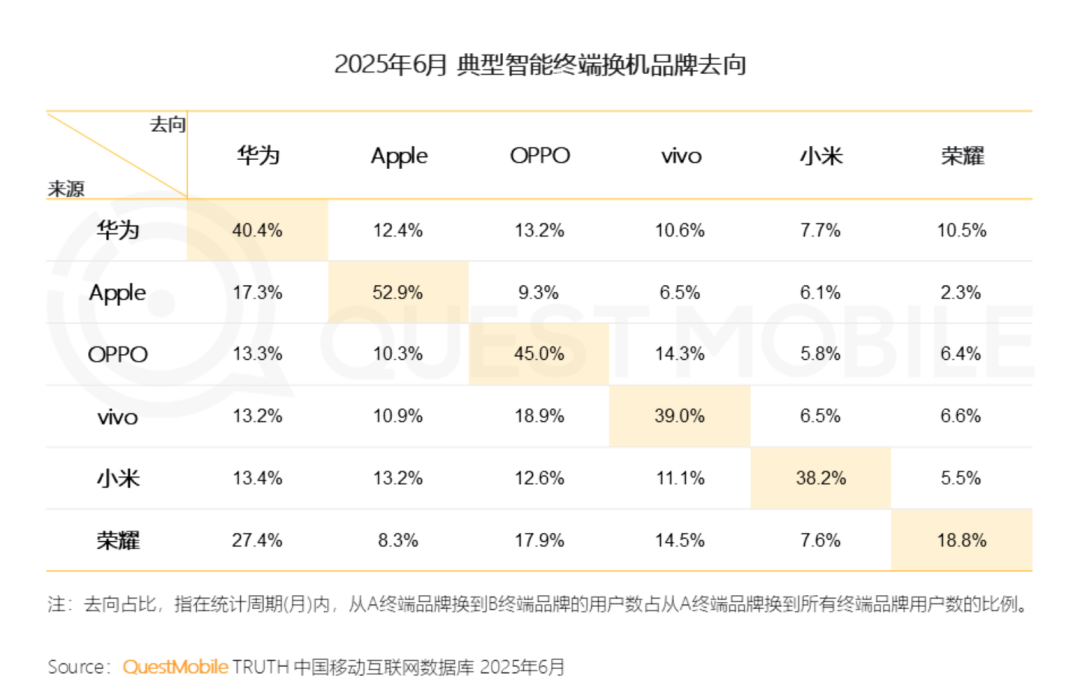

QuestMobile数据显示,2023年6月、2024年2月、2026年6月,iPhone同品牌换机率分别为55.3%、53.6%、52.9%,一路走低。而IDC数据显示,2025年Q2,华为市占率为18.1%,自2020年Q4之后,时隔四年,重返中国智能手机市场第一。

眼看iPhone在中国市场的吸引力不断走低,苹果终于放下傲慢与矜持,推出配置更为均衡的产品。

苹果最新推出的iPhone 17标准版,搭载Pro同款的LTPO屏幕,支持1-120Hz ProMotion可变刷新率、全屏AOD,峰值亮度高达3000nit。此外,iPhone 17标准版还采用第二代超瓷晶面板,抗刮擦性能为前代3倍。

事实证明,补足短板后,iPhone 17系列确实成为了爆款。CounterPoint Research披露的数据显示,2025年10月中国手机市场,iPhone销量同比增长37%,其中80%来自iPhone 17系列。当期,苹果市占率高达25%,同比上涨6个百分点,位列第一。

不过需要注意的是,iPhone 17系列走红,并非源于苹果重拾创新精神,很大程度上都得益于补齐了在安卓阵营面前暴露已久的配置短板。“被动进化”固然可以帮助苹果赢得一时销量,却很难成为iPhone的核心竞争力。

对此,前魅族科技副总裁李楠就认为,“iPhone 17系列目前的成功主要还是因为这是一次突然袭击。但是如果Android阵营积极迎战,就算是17输了,18,19他迟早被击败。”

03、缺乏人文关怀,苹果再无“iPhone时刻”

有鉴于智能手机行业的竞争愈发激烈,苹果正积极加码前沿科技产品,以开启下一个“iPhone时刻”。

比如,2023年6月,苹果推出了首款头戴式“空间计算”显示设备Apple Vision Pro,起售价29999元。该产品四周分布着5颗传感器、6只麦克风和12个镜头,采用M2+R1双芯片架构,可以带来极具沉浸感的混合现实体验。

然而,苹果似乎忽略了,一个足以在社会层面引发深刻变革的技术,从来不是孤芳自赏的先锋实验,而是要在科技突破、成本可控与用户需求之间找到恰当的平衡点。

对此,2001年,接受NHK采访时,苹果创始人史蒂夫·乔布斯表示,“现在整个计算机产业忘记了人文方面,只在意技术方面。但是我们觉得还有完全不同的另外一面,就是你用这些产品来干什么。除了处理器,我们还能不能用这些产品做些其他的事情?能不能通过音乐、视频、照片等更加丰富的方式来帮助人们更好地表达自己的感情?”

正因为对科技产品的人文化表达有清醒的认知与强烈的追求,在乔布斯的带领下,苹果曾接连打造iMac、iPod、iPhone等革命性产品。

现如今,苹果虽然依旧可以打造炫酷的科技产品,但由于缺少人文关怀,大部分新品不光未能成为下一款iPhone,甚至连持续迭代都难以做到。

IDC数据显示,2024年,Apple Vision Pro的出货量仅为40万台左右。因初代产品销量不佳,《彭博社》报道称,苹果已暂停原计划2027年推出的Apple Vision Pro轻量版头显项目,转而加码AI眼镜。

iPhone Air也是一样的道理,这款产品的起售价高达7999元,虽然厚度仅为5.64mm,但仅搭载一颗4800万像素主摄,缺少超广角与长焦镜头,难以满足用户的多场景拍摄需求;仅配备单扬声器,横屏观看视频时,难以提供立体声效果。

由于市场表现不及预期,《The Information》援引知情人士消息称,苹果已通知工程师与供应商,将下一代iPhone Air从发布时间表中移除,且未给出新的发布日期。

综合而言,过去几年,苹果之所以一直是手机市场的重量级玩家,很大程度上都得益于封闭的生态累积了较强的用户黏性。

不过现如今,安卓手机厂商也在打造全场景生态体验,并且推出的旗舰手机竞争力远超iPhone。

在此背景下,苹果似乎希望通过极致的工业能力,打造差异化的iPhone Air突出重围。然后,由于缺少“人文关怀”,iPhone Air成为了市场的弃子。

可以预见的是,为了提升iPhone的竞争力,接下来苹果不得不追随安卓手机厂商的脚步,内卷底层配置。

对于资本市场来说,疲于奔命的苹果,并不“性感”。