公交车站,作为城市中最为寻常的公共设施,如同散落在街角的微小细胞,其形态与内涵的演变,映照着一座城市对“人”的关照程度与审美追求。

它虽方寸之地,却完全可以超越单纯的功能载体,成为城市空间中一抹动人的“点睛之笔”。其进阶之路,可视为一场从“优化功能”到“创造美好”的深刻实践。

54路丨天山路丨电影《失踪的女中学生》(1986)截屏

01

从“能等车”到“好等车”:基础功能的完善和迭代

等车,这个曾经需要不断张望、焦虑等待的日常通勤,如今已经变得从容不迫。

最基础的进阶,始于对“等待”这一核心体验的深刻体察与精细化改善。传统的车站,或许仅满足“有棚遮顶、有座可依”的最低标准。而如今的车站,则思考如何将功能性打磨得更为体贴入微:宽阔且设计合理的顶棚,能否有效应对各种风雨天气?座椅的材质与形态,是否兼顾了舒适、耐用与易于清洁?是否增加了清晰的电子站牌、USB充电接口、无障碍设施,乃至免费的Wi-Fi覆盖?这些细节的完善,是将车站从一个冰冷的交通节点,升级为一个充满人文关怀的“城市休息室”。

如上海北安跨线国康路首末站调度亭的更新,外观上以银灰铝板构筑科技棱角,让工业美学自然融入城市风貌。通透的幕墙玻璃让调度中枢“可视化”,实时电子屏跃动刷新线路信息,精准指引出行方向。调度亭内部配备独立休息室,安装了空调、冰箱、饮水机等设备。同时增设卫生间,缓解了公交驾驶员“如厕难”的困扰。

图源:城市公共交通

今年以来,上海累计完成了370 余个公交站台适老化改造,通过消除站台与人行道间的高差障碍、增设无障碍坡道、加固盲道等措施,多措并举提升城市道路设施品质,极大地改善了老年乘客乘坐公交的便利性,让城市出行更有温度。

图源:上海发布

02

从“通行地”到“目的地”:美学价值的塑造和提升

当功能需求被充分满足,车站便拥有了成为城市风景的潜力。

第二层面的进阶,则是通过独特的设计语言和美学注入,将站台打造为具有吸引力的标志性点位。可以融入地方文化元素,还可以创造特定的视觉主题,来打破公共设施千篇一律的刻板印象,赋予其独特的视觉辨识度和情感温度。这样的车站,不再仅仅是路过的背景,而是能激发人们拍照、分享欲望的“打卡点”。它提升了街区的美学氛围,甚至成为传播城市形象的一个微小而生动的窗口,让日常的通勤之旅也能邂逅意想不到的美感与趣味。

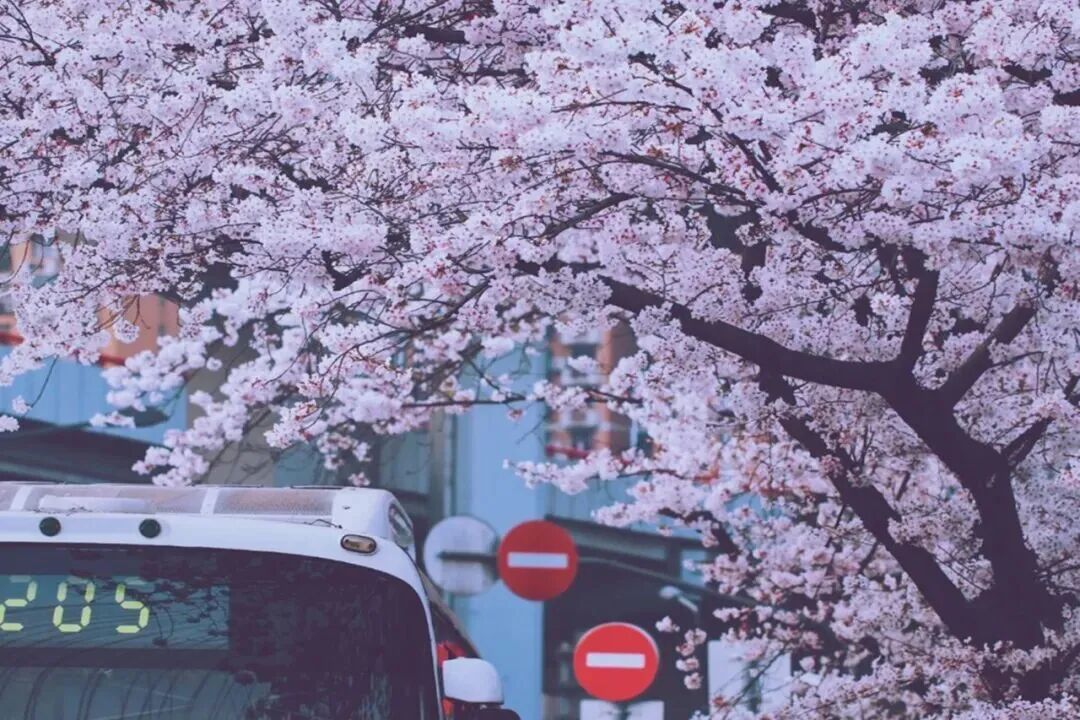

上海有许多颜值“爆表”的公交站台,如南浦大桥枢纽站。每年4月,附近的樱花盛开,南浦大桥公交枢纽有了“最美公交车站”的美称。每逢赏樱时节,车站被樱花环绕,绽放的樱花把站台装点得格外浪漫,等车还能赏美景,吸引了众多市民游客。

图源:上海发布

而宝山的长江南路何家湾路站,由大界机器人公司设计,采用“星座主题+造型可变+光影交互”设计理念,红色的主基调在城市街景中格外醒目。同时,可通过星座可变呼吸灯的亮灯范围,形成十二星座形状,并轮流变换,让市民仿佛沉浸于浪漫星空下。

图源:上海宝山

再比如,日本长崎县的水果候车亭,最初是为旅游博览会建造,灵感来源于灰姑娘的南瓜马车,这16个缤纷水果,成了“长崎之旅”展览的一部分,吸引了全世界的旅客前来打卡。

图源:网络

03

从“节点”到“枢纽”:公共空间的融合与激活

最高层次的进阶,在于跳出车站本身的界限,将其视为激活社区活力的“触媒”。它不再是一个孤立的构筑物,而是与周边的绿地、广场、商业设施等巧妙融合,形成一个微型的公共活动枢纽。例如,将候车区与街心花园的休憩平台结合,增设适合邻里下棋、聊天的设施;或在非高峰时段,利用车站前的空地举办小型的市集或艺术活动。

这时的公交车站,功能超越了交通本身,它成为社区居民愿意驻足、交往的“城市客厅”,一个促进社会连接的活力点。它模糊了交通、休闲、社交的边界,真正实现了公共空间资源的最大化利用,为城市注入了更多生机与亲和力。

如德国欧罗巴广场车站,欧罗巴广场上的独立凉亭成为了结合公共交通和城市体验需求的交流场所和交汇点,新的有轨电车和公交车站,包括美食和用于VAG的空间,都被融入在一个综合大楼中。

图源:网络

结语:从优化基本功能,到创造审美体验,再到激发社区活力,公交车站的每一步升级都折射出城市规划与管理理念从“以车为本”到“以人为本”的深刻转变。当我们开始用心雕琢这些看似微不足道的城市角落时,便意味着我们开始真正关注每一个个体的日常体验与幸福感知。下一个街角的公交站,或许不再只是旅程中的一个停顿,它更可以是一处风景、一个客厅,一份来自城市的、无声却温暖的问候。

原创作者:胡珊毓

责任编辑:林欣蓝

策划审核:夏 雨