自古以来,月球便如一颗高悬夜空的神秘明珠,承载着人类无尽的遐想。

从古老神话中清冷孤寂的“广寒宫”,到现代航天时代充满希望的“地外基地”,月球始终稳坐科学探索前沿的宝座,吸引着一代又一代的探索者投身其中。

时光流转至2025年,新一轮探月热潮汹涌兴起,人类对月球的认知也迎来了前所未有的重大突破。

在传统认知里,月球与地球的平均距离约为38.4万公里,可这一数值并非一成不变。

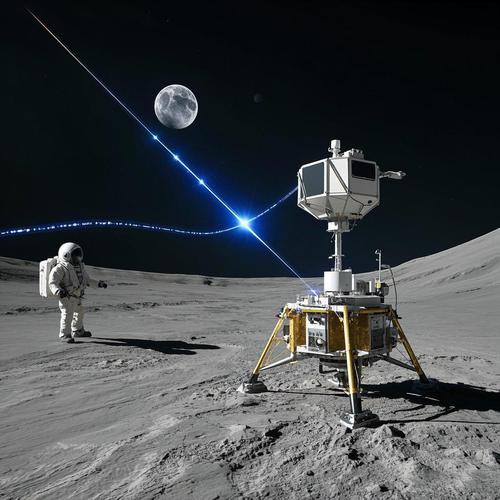

2025年,欧洲空间局(ESA)的“月球激光测距”(LLR)项目带来了震撼新数据。

原来,月地距离在近地点(36.3万公里)与远地点(40.5万公里)之间不断波动,而且还会因为地球自转速度的变化,呈现出微小的周期性调整。

这一发现,宛如一颗投入平静湖面的石子,在深空导航、引力波探测等诸多领域激起了层层涟漪,为其提供了极为重要的参考价值。

月球表面的环境恶劣至极,昼夜温差超过300℃,又缺乏大气层的保护,长期毫无遮拦地暴露在宇宙辐射与微陨石的狂轰滥炸之下。

然而,2025年,中国“嫦娥七号”任务搭载的“月表环境综合探测仪”却带来了一则振奋人心的消息。在月球南极艾特肯盆地底部,探测仪首次揭示了局部水冰富集区的存在,其含量高达0.3% - 0.5%,远远超出了此前的预期。

这一发现,无疑是为未来月球基地的水资源利用点亮了一盏明灯,提供了关键依据。

不过,月球这位神秘的“女神”,还有许多不为人知的“秘密”,引发了科学界的诸多争议与猜测。

自阿波罗任务首次记录到月震以来,其成因便一直是科学界争论不休的话题。

2025年,美国NASA的“阿尔忒弥斯3号”任务在月球风暴洋部署的“月震网络”传回了珍贵数据。

数据显示,月震频率与地球潮汐力高度同步,而且部分深部月震可能源于月球核心液态铁的流动。

这一发现,犹如一颗重磅炸弹,彻底挑战了传统“月球已完全冷却”的观点,暗示着月球内部或许仍存在着活跃的地质活动。

1972年阿波罗16号任务中,宇航员在月球背面记录到一段持续1小时的“低频嗡鸣声”。

当时,NASA给出的解释是“仪器干扰”,却并未公开原始数据,这无疑给这一事件蒙上了一层神秘的面纱。

2019年,中国“嫦娥四号”在南极 - 艾特肯盆地探测到“神秘反射信号”,其频率与地球雷达截然不同,一时间,外星文明的猜测甚嚣尘上。

直到2025年,新的证据浮出水面。结合“嫦娥五号”月壤样本分析,科学家们提出了两种科学的解释:一是该区域存在高密度钛铁矿层(含量超20%),导致雷达波出现异常反射;

二是早期小行星撞击产生的玻璃珠可能形成了“天然透镜”,聚焦了电磁波。尽管科学解释逐渐清晰,但由于月球背面长期背对地球,通信存在延迟,它依然被视为“潜在外星遗迹”的热门搜索区域,吸引着无数探索者的目光。

而如今,月球资源正从“理论储备”逐步走向“可开采现实”。

氦 - 3,这种被誉为核聚变燃料“黄金储备”的物质,在月球土壤中含量丰富。其核聚变反应产物无放射性,被视为未来清洁能源的终极方案。

2025年,印度“月船4号”任务带来了令人惊喜的估算结果:月球表层氦 - 3储量高达110万吨,足以满足全球千年的能源需求。

中国“嫦娥五号”样本分析进一步证实,月海区域氦 - 3浓度是月陆的2 - 3倍,这为选址开采提供了坚实的科学依据。

除了氦 - 3,月球还蕴藏着丰富的稀土元素与战略金属。

月球玄武岩中稀土元素(如钪、钇)含量是地球的10 - 100倍,钛铁矿(FeTiO₃)储量更是超过100万亿吨。

2025年,日本“SLIM”探测器通过光谱分析发现,月球赤道附近“静海”区域存在高纯度氧化铝(Al₂O₃)层,这种材料可用于制造耐高温航天材料。

此外,美国“阿尔忒弥斯”任务计划在2026年前建立“月球资源评估中心”,系统评估稀土开采的经济性。

在资源开发的过程中,技术突破起到了至关重要的推动作用。

传统月球基地建设需要从地球运输大量建材,成本高昂得令人咋舌。然而,2025年,中国航天科技集团宣布成功研制“月壤打砖机”,这一消息犹如一道曙光,照亮了月球基地建设的未来。

该设备利用月球表面风化层(月壤)为原料,通过微波烧结技术直接成型建筑砖块。

实验数据显示,月壤砖块抗压强度达50MPa,远超地球混凝土标准(30MPa),而且无需添加任何粘合剂。这一技术的出现,将使月球基地建设成本降低80%以上,为人类在月球上建造家园带来了无限可能。

2025年,欧洲“PROSPECT”任务在月球极区成功验证了“低温蒸馏 + 电解制氧”工艺。每吨月壤可提取60公斤水,并分解出85公斤氧气和12公斤氢气。结合月壤打砖技术,人类已经具备了在月球“就地取材”构建生命支持系统的能力。

2025年,《自然·天文学》杂志发表研究称,月球极区水冰的开采成本已降至每吨5000美元以下,接近地球深海可燃冰开发水平。

这一消息让商业航天公司看到了巨大的商机。

美国“蓝色起源”公司宣布计划在2030年前建立“月球水冰矿场”,通过电解制氢为轨道加油站提供燃料,预计年产值可达200亿美元。

根据2025年国际宇航科学院(IAA)报告,全球已有12个国家宣布载人登月计划,预计2030年前将建立首个永久性月球基地。

月球,这座人类迈向深空的“中转站”,正以其独特的战略价值,吸引着世界各国的目光。它的未来,充满了无限的可能,就像一幅宏伟的画卷,正缓缓在人类面前展开。