唐代中后期,安史之乱的硝烟刚刚散去,社会动荡,人心焦虑。

正是在这样的时代背景下,禅宗以其直指人心、见性成佛的宗旨,为迷茫的众生提供了一方精神栖息之地。

黄檗禅师的禅法,便在这样的土壤里生长起来。

黄檗禅师,俗姓黄,福州人,师从禅宗高僧百丈怀海,因在黄檗山(高安鸶峰山)建寺弘法,便得了这个名号。

他继承了百丈清规、农禅并重、一日不作一日不食的务实禅风,却与当时流行的温和教化不同,他善用“棒喝”接引学人——弟子稍有迟疑,便是一棍棒下去;稍有执念,便是一声雷霆喝斥。

有记载说,曾有弟子问他 “如何是佛法大意”,话音刚落,黄檗的棒子就落了下来,弟子不解:“我还没问完,师父为何打我?”

黄檗只冷冷道:“若等你问完,你又要陷进‘求答案’的执念里。”

旁人看来这是苛责,实则是他的慈悲:比起慢悠悠讲道理,他更想 “一棒惊醒梦中人”,让弟子跳出思维的牢笼。

他见不得人沉溺于空谈,更见不得修行者被“求速成”的妄念困死。

正是这种独特的教学方法,影响了后世无数禅人。

后来,他的弟子希运、义玄将这种 “直指人心” 的禅法发扬光大,成了禅宗 “临济宗” 的源头,而他的言行被辑录成《黄檗禅师传心法要》,至今仍是禅门经典。

黄檗禅师不仅佛法高深,写诗也是一位老手。

他在一次上堂讲法时,看到台下弟子,多是在尘世中受挫、来禅院寻求慰藉的人,黄檗看着他们焦灼的神色,没有说高深的佛理,只写下《上堂开示颂》这首小诗。

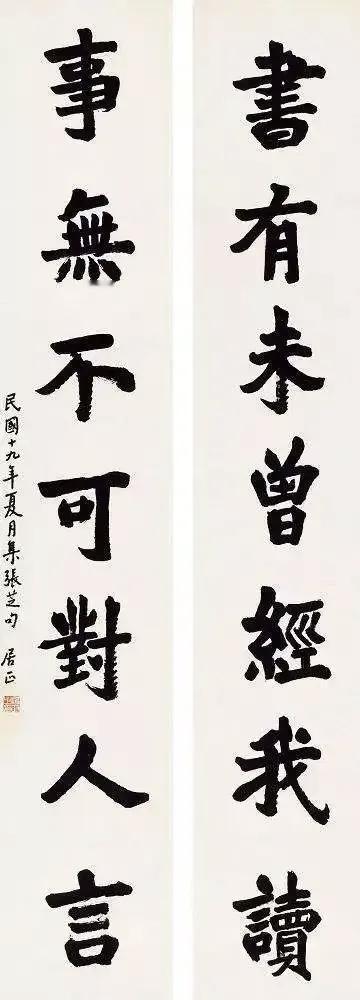

《上堂开示颂》

尘劳迥脱事非常,紧把绳头做一场。

不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。

着首诗没有 “般若”“菩提” 这类晦涩的机锋禅语,却把 “修行” 与 “人生” 的道理说得明明白白。

”尘劳迥脱事非常“,禅师开篇便直指现实:想要彻底摆脱世俗的烦恼与劳累,绝非易事。

他太懂世人的心态了:我们总盼着 “轻松成功”“无痛成长”,遇到一点难就想放弃,觉得 “我是不是选错了”“为什么别人都比我顺”。

禅师想说的是:任何真正的突破,都不会轻松,真正的蜕变,本就是场硬仗。

承认 “难”,不是妥协,而是看清现实后的清醒。

既然彻底解脱如此艰难,我们该如何破局?

”紧把绳头做一场“:“绳头”这个比喻极为精妙。它既是修行者收束散乱心念的法门,也可以理解为学生的“考学目标”、职场人的“事业方向”。

“紧把”二字,道尽了成功的秘诀:牢牢抓住目标,不要东张西望、不要三心二意,拒绝诱惑、专注当下,才算真正 “做一场”。

很多时候我们不是不够努力,而是 “方向” 松了手 —— 所谓 “破局”,不过是 “方向对了,再全力以赴”。

”不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香“。

“寒彻骨”既是自然界的酷寒,更是我们在修行、学习、创业过程中必须承受的极致磨砺。

它是高三学子挑灯夜读的困倦,是科研人员反复失败的挫折,是艺术家创作瓶颈期的苦闷。

而“梅花香”也不仅仅是花朵的芬芳,它是人格的升华、事业的成就、智慧的开启所带来的无上喜悦。

黄檗禅师以梅花为喻,将深刻的佛理转化为放之四海而皆准的成功法则:最美的收获,必然由最痛的付出换来。这是亘古不变的价值守恒定律。

整首诗没有晦涩的禅语术语,全是“尘劳”、“绳头”、“寒梅”等生活化意象,人人能懂、人人能代入,又具有深厚的哲理,因此成为了流传千古的作品。

尤其是最后两句,更是励志的鸡汤名句,不少人将它作为自己的人生座右铭,从中汲取力量继续咬牙前行。

如果说现代教室墙壁上,挂着的励志诗句也有“网红”排行榜,那么我认为”不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香“这句诗,必定的名列前茅存在。

人生如四季,总有寒冬时节。

愿我们都能在人生的“寒彻骨”中,心怀一朵待放的梅花,紧握绳头,砥砺前行。

待到梅花绽放时,你会明白:所有的坚持,终将生香;所有的磨难,都是修行。

--END--

图片来源网络

评论列表