声明:本故事为文学创作,非历史研究。读者需区分虚构与史实,深入了解历史建议查阅专业资料。未经书面许可,任何组织或个人不得擅自复制、转载、改编、传播等,亦不得用于商业用途,侵权必究。

深秋的洛阳城,梧桐叶被风卷着贴在蔡府的朱漆门上,像极了被揉皱的旧纸。十五岁的蔡文姬蹲在廊下,指尖轻轻拂过父亲蔡邕刚刻好的《熹平石经》拓片,墨香混着木头的气息钻进鼻子。廊外传来蔡邕的咳嗽声,他刚从太学回来,袍子上还沾着城外的尘土——那是光和六年(183年),东汉的天空已经开始飘起乱世的乌云,只是那时的她还不知道,这份刻在拓片上的安稳,很快会碎成风中的沙。

蔡邕是当时的文坛领袖,家里的藏书堆得能顶到房梁。文姬三岁时就跟着父亲辨琴音,有次蔡邕在书房弹琴,弦断了一根,她在隔壁院子里喊“是第二根弦”,蔡邕起初以为是巧合,故意又断了一根,她却准确说出“这次是第四根”。那天蔡邕把她抱到膝上,翻出《诗经》给她读“呦呦鹿鸣”,她盯着父亲手指划过的字,忽然问“爹爹,以后我也能把这些字记在心里吗?”蔡邕摸了摸她的头,没说话,只是把那本带墨香的竹简往她面前推了推——他那时大概想着,要让女儿在书堆里安安稳稳过一生,却没算到命运会把她的人生,揉进比竹简更粗粝的风沙里。

中平六年(189年),董卓带兵进了洛阳,废了少帝立献帝,朝堂里的血腥味飘到了蔡府。某天夜里,董卓的人敲开蔡府的门,说要请蔡邕去做侍御史。蔡文姬躲在屏风后,看见父亲攥着竹简的手指发白,嘴唇动了动却没拒绝——董卓说“你若不从,我就烧了你的藏书”,那些书是蔡邕一辈子的命。送父亲出门时,文姬抓着他的袖子,小声说“爹爹早点回来”,蔡邕回头看她,眼里的担忧像院外的夜色一样沉,他把一块刻着“蔡”字的玉佩塞到她手里,“拿着这个,等爹爹回来教你写赋”。可那玉佩后来被她攥得温热,却没等来父亲按时归家的脚步——董卓专权的日子里,蔡邕常常被留在宫里,有时候半个月才能回一次家,每次回来,都会给她带一卷新抄的书,只是书里的字,越来越潦草。

初平三年(192年),董卓被吕布杀死,王允掌权。那天蔡邕在朝堂上,忍不住为董卓叹了口气——不是替董卓惋惜,是想起董卓虽残暴,却给了他整理典籍的机会。这话被王允听到,当场就把他下了廷尉狱。文姬听到消息时,正在院子里晒书,手里的竹简“哗啦”一声掉在地上。她顾不上捡,披着外衣就往廷尉府跑,守门的士兵拦住她,她掏出父亲给的玉佩,哭着说“我是蔡邕的女儿,求你们让我见他一面”。士兵们看着这个头发凌乱的姑娘,终究没狠下心,让她在府外的石阶上等着。她跪了三天三夜,雪从天上飘下来,落在她的头发上、肩膀上,融化的雪水顺着脸颊流进脖子里,冻得她牙齿打颤,却不敢挪动半步。第三天傍晚,有个狱卒出来,低声说“蔡大人……已经走了”,文姬感觉脑子里“嗡”的一声,手里的玉佩掉在雪地里,摔出一道细纹。她趴在雪地上,想喊“爹爹”,却发不出声音,只有眼泪落在雪上,烫出一个个小坑——那天之后,蔡府的藏书再也没人整理,风穿过空荡荡的书房,卷起书页发出“哗啦”的声响,像极了父亲以前翻书的声音。

兴平二年(195年),李傕、郭汜在长安作乱,匈奴兵趁机南下劫掠。那天文姬正在家里收拾父亲的残稿,忽然听到外面传来喊杀声和哭声。她刚想躲进地窖,门就被踹开了,几个穿着胡服的士兵冲进来,一把抓住她的胳膊。她挣扎着,手指抠着门框,指甲都断了,却还是被硬生生拖了出去。院子里,邻居张婶倒在地上,手里还攥着给孩子做的布鞋;王大爷的藏书被扔在火里,火苗舔着书页,发出“滋滋”的声响。文姬被按在马背上,手腕被绳子勒得发红,她回头看蔡府的方向,烟尘里只有燃烧的火光和哭喊的人群,嘴里喊着“爹爹的书”,却被风吹得没了踪影。匈奴兵带着她一路向北,越走越荒凉,路边的草从绿色变成黄色,最后连草都少见了,只有漫天的风沙打在脸上,疼得她睁不开眼。有次她趁士兵不注意,想往回跑,却被抓住打了一巴掌,嘴角流出血来。她躺在沙地上,看着天上的大雁往南飞,忽然想起小时候父亲教她的“鸿雁传书”,眼泪又掉了下来——她不知道,这一去,就是十二年。

到了匈奴地界,她被分给了左贤王。刚开始的日子,她连饭都吃不惯,匈奴人吃的肉是生的,喝的奶有股腥味,她常常饿肚子。夜里住在帐篷里,风从缝隙里钻进来,吹得油灯忽明忽暗,她就抱着膝盖坐在床边,想起洛阳的春天,想起父亲书房里的墨香,想起那些刻在拓片上的字。左贤王话不多,刚开始对她也冷淡,直到有次她发高烧,迷迷糊糊中感觉有人给她盖被子,还喂她喝温热的羊奶——后来她才知道,是左贤王让人煮了羊奶,守在她床边守了一夜。日子久了,她慢慢学会了说胡语,也开始习惯吃羊肉、喝羊奶,左贤王还送给她一把胡笳,说“你要是想家,就吹吹这个”。她接过胡笳,手指抚摸着上面的花纹,忽然想起父亲教她弹的琴,于是试着用吹琴的感觉吹胡笳,没想到竟吹出了一段像《诗经》里的调子。左贤王听到了,坐在她身边,说“这声音,像你们中原的云”。后来她生了两个孩子,大的叫阿迪,小的叫阿雅。每天早上,阿迪会跑过来拉她的手,让她教自己写中原的字;阿雅会抱着她的腿,要她唱洛阳的童谣。她教孩子们写“蔡”字,告诉他们“我们的根在南边,在一个有很多书的地方”,孩子们似懂非懂地点头,她却看着孩子们的眼睛,想起自己小时候的样子——那时候她以为,一辈子都会在书堆里度过,可现在,她的生活里只有风沙、胡笳和孩子的笑声。

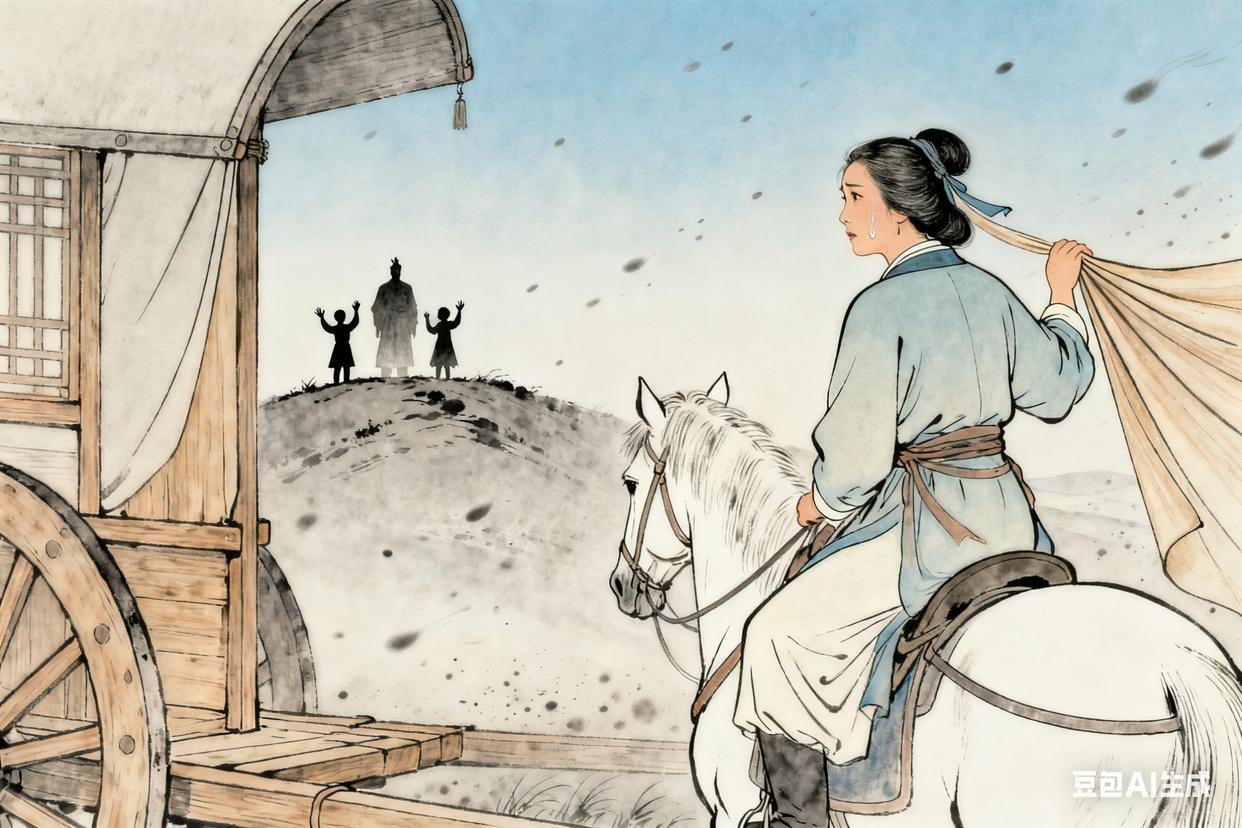

建安十三年(208年)的一天,帐篷外忽然传来马蹄声,有人说“曹操派使者来了,要接你回中原”。文姬手里的胡笳“啪”地掉在地上,她不敢相信自己的耳朵,直到使者走进来,拿出曹操的书信,上面写着“念蔡邕先生之德,特迎文姬归汉,续其典籍”。她哭了,不是因为高兴,是因为她要离开阿迪和阿雅了。收拾行李的那天,阿迪拉着她的衣角,问“阿母,你要去哪里?”她蹲下来,抱着孩子,眼泪滴在孩子的衣服上,“阿母要回南边,那里有阿母爹爹的书,等阿母整理好,就来接你们”。可她知道,这大概率是骗孩子的——左贤王不会让孩子离开匈奴,她也不知道自己能不能再回来。出发那天,左贤王送她到城外,手里拿着她常弹的那把胡笳,“带着吧,想孩子了,就吹吹”。她接过胡笳,翻身上马,不敢回头——她怕一回头,就舍不得走了。马车走了很远,她才掀开帘子,看见左贤王还站在原地,像个小黑点,阿迪和阿雅在他身边,挥着小手,她赶紧放下帘子,捂住嘴,眼泪无声地流下来。

回到中原,曹操见她孤苦,就把她嫁给了屯田都尉董祀。董祀比她小几岁,刚开始对她有些隔阂——毕竟她经历过战乱,还在匈奴生活了十二年,和寻常女子不一样。文姬没说什么,只是默默操持家务,每天早上把家里的竹简整理好,晚上等董祀回来,给他端上热饭。有次董祀生病,高烧不退,文姬守在他床边,整夜没合眼,一会儿给他擦汗,一会儿给他喂药。董祀醒来看见她眼里的红血丝,心里忽然软了,轻声说“辛苦你了”。文姬笑了笑,“我们是夫妻,该做的”——从那天起,两人的关系慢慢好了起来,董祀也开始听她讲在匈奴的日子,听她讲父亲的故事,有时候还会帮她整理父亲留下的残稿。

建安十四年(209年),董祀因为犯了法,被判了死罪,马上就要行刑。文姬听到消息时,正在书房整理《汉书》的残卷,手里的笔“啪”地掉在纸上,晕开一片墨。她来不及梳头,也来不及穿鞋,光着脚就往曹操的府邸跑。那天正好是冬天,雪下得很大,她的脚踩在雪地里,被石子划破,流出血来,却一点也不觉得疼。到了曹府,她跪在大殿外,声音哽咽却坚定地说“丞相,我夫君董祀虽有错,但罪不至死。先父蔡邕一生整理典籍,留下许多残稿,唯有我能续写完成。若丞相杀了董祀,我无心苟活,那些残稿也将永远埋没,望丞相三思!”曹操站在殿上,看着这个头发凌乱、光着脚的女人,想起蔡邕当年的才华,又想起文姬的遭遇,终究叹了口气,说“罢了,看在蔡邕先生和你的面子上,我就饶了董祀”。他让人拿来鞋子给文姬穿上,又派人去赦免董祀。董祀回来后,抱着文姬,哭着说“以后我再也不惹你生气了”,文姬拍着他的背,“以后我们好好过日子,把先父的书整理好”。

从那以后,文姬把所有心思都放在了续写《汉书》上。曹操给她找了间宽敞的书房,还派了几个书生帮她抄写。每天早上,天不亮她就起来,坐在书桌前,对着父亲留下的残稿,一点点回忆小时候父亲教她的内容。有时候某个句子想不起来,她就坐在窗边,拿出左贤王送她的胡笳,吹一段熟悉的调子,思绪就会飘回匈奴的帐篷,想起孩子们的笑声,想起父亲的样子,然后忽然就记起了残稿上的字。有次她摸到残稿上父亲的笔迹,那是父亲晚年写的,因为手抖,字有些歪歪扭扭,她的眼泪落在纸上,把字迹晕开,赶紧用袖子擦干,怕弄坏了残稿。就这样,她花了五年时间,终于把《汉书》的《礼乐志》《天文志》等部分续写完成,那些曾经散落在乱世里的文字,终于又重新聚在了一起。

闲暇的时候,她会坐在琴前,把在匈奴的经历、对父亲的思念、对孩子的牵挂,都写成曲子,这就是后来的《胡笳十八拍》。有次她弹到“戎羯逼我兮为室家,将我行兮向天涯”时,手指用力,琴弦发出颤音,眼泪滴在琴上,顺着木纹流下来。董祀站在门口,看着她的背影,没敢打扰——他知道,这琴声里藏着她一辈子的苦,也藏着她一辈子的韧。后来有人把《胡笳十八拍》抄下来,流传到民间,很多人听了都哭了,他们说“这不是曲子,是蔡文姬的命啊”。

蔡文姬的一生,就像乱世里的一根芦苇,被风吹得东倒西歪,却始终没断。她失去了父亲,失去了家乡,失去了与孩子相伴的机会,却把父亲留下的文化火种,在战乱中保存了下来。如今,我们翻开《汉书》,能看到她续写的文字;我们听到《胡笳十八拍》,能想起那个在风沙里坚守的女子。她让我们知道,哪怕身处绝境,只要心里有光——那光是对文化的敬畏,是对亲人的思念,是对生活的韧性——就能在黑暗里走出一条路来。就像现在的我们,或许会遇到工作的挫折,或许会经历离别的痛苦,但只要像蔡文姬那样,守住心里的“光”,就一定能跨过难关,活成自己想要的样子。