想象一下,你已经在太空待了半年,回家的日子就定好了,突然发现返回舱上多了道"伤疤"。这可不是普通的划痕,而是一道4毫米的细裂纹,专家们看了照片都倒吸一口凉气——太空中高速飞来的碎片干的"好事"。这要是再入大气层时扩大了,后果不堪设想。你说,换作是你,心里会不会打鼓?

神舟二十号原定11月5日回家的计划就这么泡汤了。陈冬、陈中瑞、王仁三位航天员本来都收拾好行李准备返航,结果只能继续在空间站"多住几天"。空间站上一下子挤进了六个人,物资分配顿时紧张起来。我猜他们心里肯定有点小郁闷吧,毕竟谁不想早点回家呢?

从发现问题到宣布延期,再到启动应急预案,整个过程快得让人惊叹。11月3日发现裂纹,11月5日公告延期,紧接着神舟二十一号火速升空顶上。这反应速度,说实话,挺让人佩服的。神舟二十一号是10月31日晚上11点44分发射的,带着张陆、武飞、张洪章三位航天员,本来是计划轮换的,结果临时客串了一把"救援队"。

11月1日早上5点,两艘飞船在太空成功对接,两队航天员在太空"会师",完成了数据交接和"钥匙移交"。陈冬他们仨抓紧熟悉新飞船,11月14日中午11点14分顺利返回,下午4点40分就落地东风着陆场。搜救队第一时间赶到,检查心率血压,一切正常。这九天的"太空换乘"创下了新纪录,证明中国航天应急能力确实不含糊。

说到那道裂纹,八成是轨道上那些高速碎片干的"好事"。现在太空垃圾成灾了,速度能达到每秒7公里,动能大得吓人。神舟二十号在轨半年,做了不少实验,比如微重力材料生长和生物培养,本来想带回地球的样本,结果只能留在空间站继续监测了。

地面上的雷达和红外网一直在追踪碎片源头,虽然没公布具体细节,但这事儿给我们提了个醒:空间站的防护还得加强。国际上类似的事儿可不少,美国波音星际客机出故障,宇航员滞留了九个月;俄罗斯联盟号漏冷却液,硬是熬了70天。中国这边呢?靠备份机制,几天就摆平了,效率高多了。

整个过程,空间站的运行一点没乱套。张陆他们接手后,继续出舱巡检和货物转运,天舟九号10月送上去的200公斤物资正好派上用场。神舟二十号飞船也没扔,留着当临时避难所,虽然有点风险,但结构稳固,真要出事也能应急用。指挥部评估时,风洞试验模拟再入过程,确认烧蚀层没大碍。这次事件也暴露了轨道环境的问题,碎片密度太高,未来得优化避让计划。

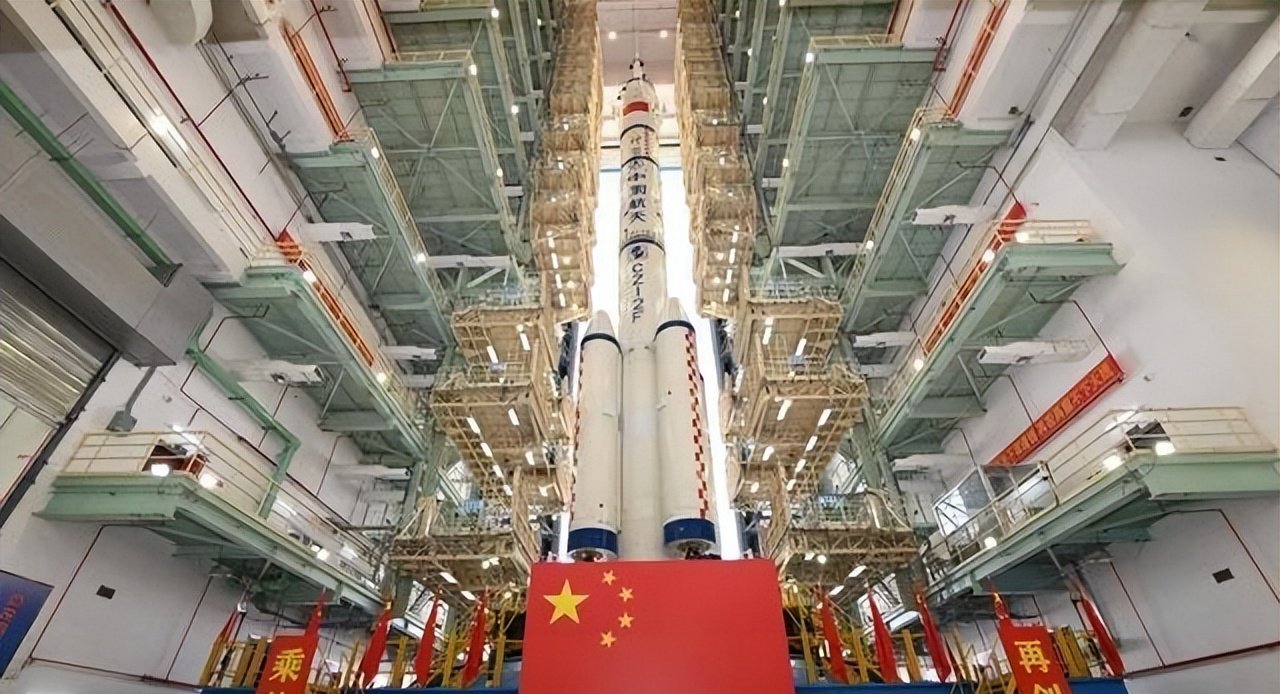

航天员们状态都很好,恢复训练后还能分享经验,推动下一批任务。从神舟十二号开始,中国就搞"发一备一"的策略,火箭和飞船滚动待命。长征二号F系列,发射一枚,备份一枚,酒泉有两个工位,一个主用一个备战。神舟二十二号早在2024年11月就测试完了,2025年5月火箭总装,9月出厂,就蹲那儿等着机会。本来计划2026年4月载人,结果提前半年,变成了无人救援任务。

11月24日推进剂加注,四氧化二氮和偏二甲肼灌满,管路压力稳稳的。这响应速度,全球领先,8.5天内就能上天,这次选了16天整备,确保万无一失。这发射不光是补船,还带出三大看点,让我慢慢道来。

第一,纯应急性质。空间站建好三年,这是头一遭真刀真枪用备份流程。之前演练过不少,但这次是实战,验证了从评估到决策的全链条。火箭竖在921位,氙灯照着,技术员们仔细检查接口,传感器数据一目了然。发射窗口定在北京时间11月25日中午12点左右,风速低,夜间升空尾焰还更亮堂。国际媒体都盯着看呢,美国专家说中国应急能力给他们留下了深刻印象,可惜合作禁令在那儿卡着,连共享碎片数据都难。

第二,无人发射这事儿挺新鲜的。自2011年神舟八号后,神舟系列就没这么干过了。飞船不带人,直奔核心舱径向端口,7小时就能对接,取代神舟二十一号当返回工具。张陆他们以后就用它回家,省了乘组训练时间,资源全砸在设备调试上了。自动交会系统上线,激光雷达精度达到0.1米每秒,还有机械臂辅助对准。轨道舱帆板展开后,电池充到95%,推进舱的燃料余量足够多次轨道修正。这模式挺灵活的,未来深空探测也能抄作业,应急时不耽误载货。

第三,满载货物上天,变身临时货运船。返回舱里塞了600公斤东西,食品占了大头,压缩主食、蔬果干、蛋白粉,够吃半年。还带了氧气发生器、数据存储器、维修工具箱,实验样品像小鼠培养箱,用来研究失重影响。消毒用紫外灯和氮气冲,还固定了减震支架。虽然比天舟慢一点,但对接快,卸货两天就能搞定。平时天舟管货运,这次神舟客串,一举两得,填补了调度空窗。载人船变货船,全球头一遭,证明系统确实多功能。

这三大点串起来,就看出了中国航天的底气。不是运气好,而是早早备好了预案,硬件软件都考虑到了。相比国外,中国不搞单船英雄主义,而是多船备份,分散风险。神舟二十二号升空后,空间站恢复了双船配置,张陆他们也能安心驻留,计划一年长住,出舱两次装传感器,回收样本。后续神舟二十三号补位,碎片防护也要升级。整个事件中,航天人们展现了专业担当,一切用数据说话,没有多余的花样。

发射前,酒泉基地的天气理想,火箭二级发动机校准了推力,GNC系统锁定了卫星。地面北京中心下达指令,西安中继数据。在无人模式下,飞船自主导航,分离后自由漂移。对接后气密测试30分钟,乘组清点货物,优先把食品转到生活区。实验设备接入电源,能源峰值也优化了。这不只是救急,还积累了经验,为将来月球基地运货铺了路。国际上,外媒热议纷纷,说中国已经从跟跑变成了领跑,应急能力特别亮眼。

太空探索本就充满变数,中国用实际行动稳住了阵脚。神舟二十二号不只是艘船,更是安全网的延续。未来的任务会更复杂,深空探测就靠这些积累了。航天人们低调干活,出了事不慌,系统运转顺溜。你说,这种未雨绸缪的智慧,是不是太空探索中最宝贵的财富?