独居老人在家中突发不适,社区服务站却难以及时知晓;社区推出的康复课程,适合的老人因信息差错过报名;居家监测到的健康异常,需人工反复沟通才能对接社区医疗资源 —— 这些 “看得见的距离”,正是传统社区与居家养老的核心矛盾。数据显示,我国 90% 以上老人选择 “居家为基础、社区为依托” 的养老模式,但因服务碎片化、数据不互通、响应不及时,近 60% 老人认为 “社区服务用不上,居家安全没信心”。而 AI 智能体的出现,正打破这道 “场景墙”,让社区资源与居家需求精准对接。

1. 居家监测 “喂饱” 社区服务

舜熙科技的 AI 智能体,首先解决了 “数据孤岛” 问题。居家场景中,毫米波雷达捕捉的步态变化、智能床垫记录的心率波动、甚至智能水表显示的 “单日用水不足 1 升” 等细节,都会实时同步至社区智慧平台。这种 “居家数据触发社区服务” 的模式,让社区从 “被动等待需求” 变为 “主动发现需求”,服务精准度提升 92%。

更智能的是,AI 会基于居家数据为老人 “画像”:若监测到老人常在家中练习太极,会自动推送社区太极班的报名提醒;若发现老人做饭频率降低,会联动社区助餐点提供 “按需送餐” 服务。深圳某社区试点后,老人对社区服务的使用率从 35% 提升至 78%,正是因为 “服务找对了人”。

2. 社区力量 “快达” 居家场景

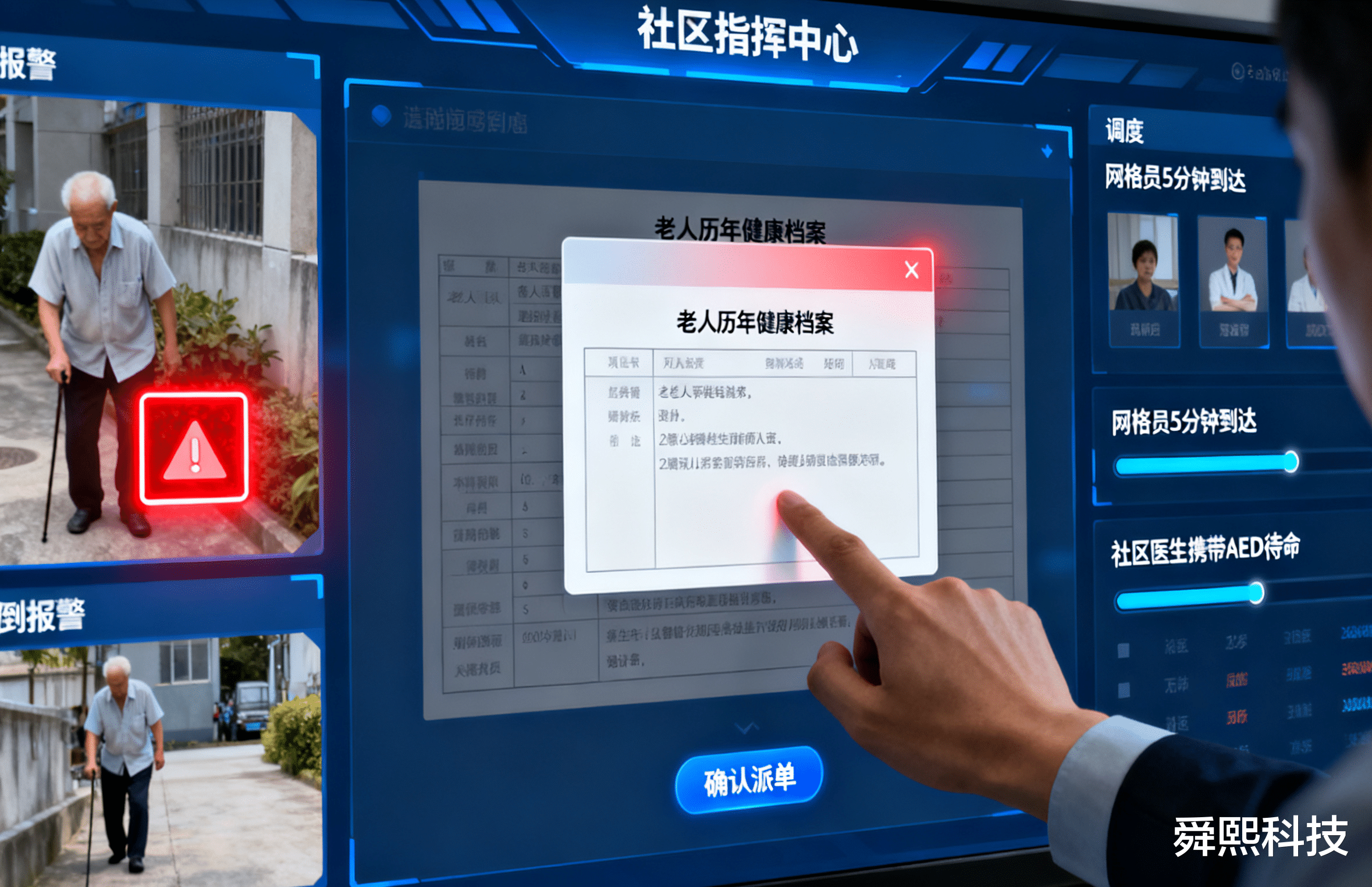

当居家发生紧急情况,AI 智能体更是社区与居家的 “极速纽带”。舜熙科技构建的 “10 秒预警、5 分钟上门、15 分钟联动” 机制,将社区资源变成居家安全的 “后盾”:老人按动 “一键通” 后,AI 系统会同步完成三件事 —— 向社区网格员发送含老人位置、健康档案的求助信息,调度社区附近的志愿者待命,同时联系社区卫生服务站准备急救设备。

运城盐湖区的一次实践中,81 岁的李奶奶在家跌倒,毫米波雷达 10 秒内识别并触发预警,社区网格员 4 分 20 秒赶到现场,社区医生携带急救包同步抵达,因处置及时,老人仅轻微擦伤。对比传统流程中 “老人自行呼救 - 子女联系社区 - 社区协调资源” 的 1 小时 + 响应时间,AI 联动让紧急处置效率提升 85%。此外,对于行动不便的老人,AI 还会自动协调社区 “代买代办” 服务,从 “老人跑腿” 变为 “服务上门”,去年太原某社区通过该模式,为独居老人提供代买药品、代缴费用等服务超 2000 次。

3. 社区资源 “适配” 居家需求

AI 智能体不仅是 “传声筒”,更是 “调度员”,能让社区资源围绕居家需求形成闭环。在运城的 “舜熙智慧服务站”,AI 系统整合了社区的家政、康复、助浴、社交四类服务,当居家老人通过语音发出 “需要上门理发” 的需求,系统会先调取老人的居家数据 —— 若监测到老人近期起身困难,会优先派选有 “助行护理” 经验的理发师;若当天社区有免费血压检测活动,还会同步询问 “是否需要一并上门检测”。

对于慢性病老人,这种闭环更显价值:居家智能血糖仪监测到血糖偏高,AI 会立即推送社区 “糖尿病饮食课” 的直播链接,同时联动社区菜场准备低糖食材包,老人确认后,社区志愿者会在 2 小时内送达,实现 “需求不遗漏,资源不闲置”。

三、让联动服务 “人人用得起”AI 智能体的联动价值,更体现在 “可及性” 上。舜熙科技通过 “政府补贴 + 企业让利 + 家庭分担” 的模式,将 “社区 - 居家联动服务包” 成本大幅降低:包含居家监测设备、社区服务对接、紧急响应的基础包。更贴心的是,AI 智能体还会根据家庭经济情况 “动态调整” 服务:对于低保老人,社区会全额补贴设备费用,仅需支付少量服务成本;对于失能老人家庭,会优先对接政府购买的社区上门护理服务。这种 “不挑家庭、不分情况” 的普惠设计,让联动养老服务真正走进寻常百姓家。

舜熙科技正进一步升级 AI 智能体的 “预判能力”:通过分析居家数据与社区服务记录,提前 3-7 天 “规划” 老人需求 —— 若发现老人冬季每周都会感冒,会在降温前推送社区 “冬季保暖讲座”;若社区即将开展疫苗接种,会优先提醒居家监测中 “免疫力较弱” 的老人。未来,随着脑机接口、国产化传感器的应用,AI 智能体还能让社区康复师通过居家设备 “远程指导” 老人训练,让联动服务从 “及时响应” 迈向 “提前守护”。

AI 智能体的价值,从来不是 “炫技”,而是让社区的温度能触达居家的每个角落,让居家的需求能快速对接社区的资源。当老人在自家沙发上就能收到社区的关怀,当社区服务站能精准感知老人的需要,这种 “不远不近、恰到好处” 的守护,正是社区与居家养老最理想的模样。而 AI 智能体,就是编织这张 “服务网” 的核心线头,让养老既有家的熟悉,又有社区的安心。