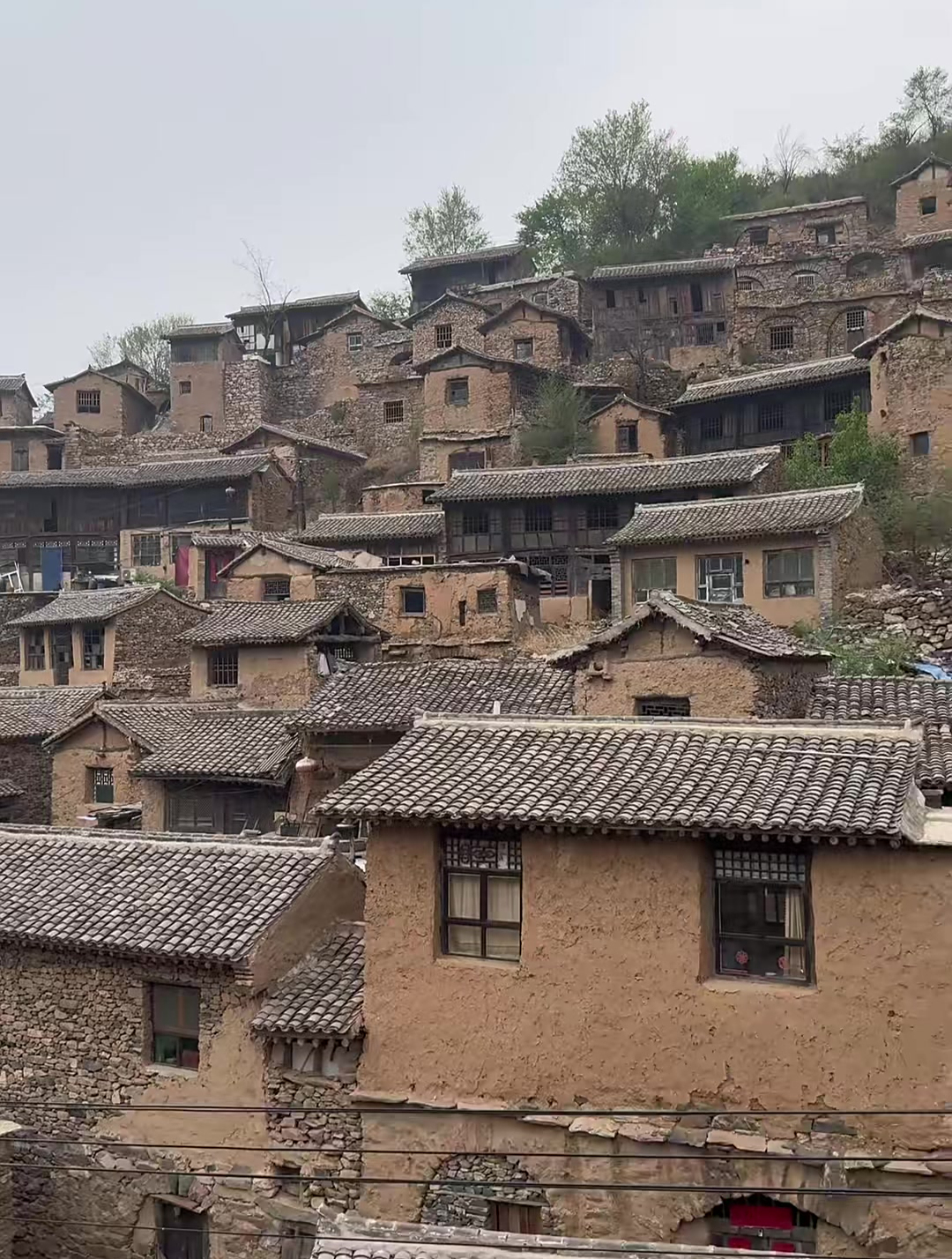

“晨雾漫过青石板时,依崖而建的石屋像从山体里‘长’出来的蜂巢;石磨盘停在老槐树下,檐角的铜铃摇醒百年前的鸡鸣;87岁的韩大爷蹲在门墩上晒柿饼,身后斑驳的影壁上,‘耕读传家’四个大字被岁月磨得发亮……”站在大汖古村的“悬空巷”前,北京建筑大学教授张明宇举起相机,“这不是一座‘死’的古村,是活着的历史——石头会说话,炊烟有温度,连风里都飘着祖祖辈辈的生活味。”

作为“中国历史文化名村”“中国传统村落”,大汖古村以“太行山地民居活化石”的独特身份,近年成为山西古村游的“黑马”。2024年国庆假期,这个藏于盂县深山的小村日均接待游客超1200人次,其中30%为建筑学者、非遗研究者及“寻找乡愁”的都市客群。

“大汖的魅力,在于它‘原真到刺眼’的活着。”盂县文旅局局长赵芳介绍,不同于许多“博物馆式”古村,这里至今仍有20余户村民居住,石墙缝隙里长着野菊,灶膛里飘出小米粥香,老戏台的梆子声隔周就会响起。“它不是被框在玻璃罩里的文物,而是一本摊开的‘太行生活志’,等待我们翻读每一笔烟火日常。”

历史脉络:从“避世桃源”到“太行记忆”的千年守望大汖的故事,始于一场“向山而居”的选择。

北魏永安二年(529年),韩氏先祖为避战乱,沿滹沱河溯源而上,最终被这里“三面环山、两河交汇”的地形吸引——“汖”在当地方言中意为“瀑布”,村前有滹沱河支流“大汖河”,村后悬崖飞瀑终年流淌,遂定名“大汖”。

此后千余年,韩氏一族在此繁衍生息:明清时期因“太行商道”兴盛,成为晋冀商贸往来的驿站;民国时因战乱人口外迁,仅余不足百人;上世纪80年代后,年轻一代陆续进城,古村渐成“空心村”。2013年入选“中国传统村落”后,当地启动“最小干预”保护工程,修复危房、疏通古道,保留了90%以上的明清建筑原貌。

“最珍贵的是‘活态传承’。”山西大学民俗学教授王莉调研发现,村里80岁以上的老人仍会用传统方法编竹筐、磨豆腐;中年村民保留着“秋收晒秋”“腊月杀猪”的习俗;连孩童都知道“石敢当”镇宅、门墩雕刻的寓意,“这里的每一块石头、每一道菜,都是文化的载体。”

大汖古村位于阳泉市盂县梁家寨乡深山中,距盂县县城70公里、阳泉市区120公里,适合与藏山、娘子关组成“太行山水+古村文化”线路。

交通与入村公共交通:

太原方向:太原东客站乘“太原-梁家寨”班车(每日2班,9:00/14:00,车程3小时,票价60元),下车后转乘景区接驳车(15分钟,10元/人);

阳泉市区:阳泉客运南站乘“阳泉-梁家寨”公交(每小时1班,车程2小时,票价25元),终点即达古村入口。

自驾提示:

太原出发走二广高速→阳曲枢纽→天黎高速(梁家寨出口下),沿指示牌行驶15分钟即达;村口仅设小型停车场(20元/天,建议早到占位)。

门票与开放时间:

全价票50元(含古村导览图、民俗馆参观);60岁以上老人、学生半价;1.2米以下儿童免票。需在“盂县文旅”公众号预约(无严格限流,建议避开周末上午集中时段);开放时间8:00-18:00(全年无休,冬季山路需防滑链)。

住宿与饮食住宿:优先选择村内“石屋民宿”(如“汖舍”“山月小筑”),由老宅改造,保留石墙、火炕、木梁结构,夜晚可听山风穿巷(价格150-300元/晚);村口有少量农家乐(条件较简陋,适合体验)。

饮食:必尝“大汖三宝”——石磨豆腐(用山泉水点卤,嫩如凝脂)、花椒小米粥(本地红小米熬煮,配野生花椒提香)、山蘑炖土鸡(散养土鸡配野生菌,汤头鲜甜);村头“老韩家厨房”是30年老店,老板韩大娘会讲每道菜的祖训。

推荐时长:2-3小时

路线:村口“大汖桥”→“悬空巷”→“韩家大院”→“古戏台”→“后山观音阁”。

亮点:

悬空巷:悬崖上的“立体迷宫”:长约200米的巷道依崖而建,一侧是垂直山体,一侧是石砌房屋,最窄处仅容1人通过。巷内石阶由本地青石板铺就,历经千年被磨得发亮;墙面无砂浆粘合,全凭石块“咬合”垒砌,“古人用‘错缝叠涩’技法,不用一根钉子,房子抗住了无数次山洪。”古建修复师陈师傅指着墙缝解释。

韩家大院:商道人家的“生活博物馆”:该院为清代韩氏富商所建,三进院落保存完好。正房“明三暗五”格局(表面3间,实则5间),体现晋商“藏富”心理;厢房陈列着旧账册、货郎鼓、马灯,还原当年“驮队歇脚、算盘算账”的场景;后墙“福”字影壁用108块碎瓷片拼贴,寓意“碎碎(岁岁)平安”。

2. 民俗体验线:参与“活着的传统”推荐时长:半天

路线:民俗馆→老匠人家→晒秋场→村晚小剧场。

亮点:

民俗馆:一本“可触摸的乡志”:馆内陈列着大汖村的“老物件矩阵”——清代的犁耙、民国的纺车、上世纪50年代的粮票,甚至保留着“村规民约”石碑(刻于光绪年间,规定“山林轮歇”“孝道为先”)。馆长韩奶奶是村中“活字典”,会指着纺车讲“姑娘陪嫁必学纺织”的旧俗。

跟老匠人体验:从石匠到豆腐匠:

石匠体验:跟着72岁的石匠韩师傅学“打石片”(用铁锤敲出规则石块,用于修补古村);

豆腐制作:在“老磨坊”跟韩大娘推石磨磨豆浆,点卤后压制成块,带走自己做的“大汖豆腐”(需提前1天预约)。

3. 自然徒步线:在太行褶皱里遇见诗意推荐时长:3-4小时

路线:古村→后山步道→“大汖飞瀑”→“山顶观景台”。

亮点:

后山步道:被遗忘的“古商道”:沿青石小径上行,可见“茶棚遗址”(明清时供商队歇脚)、“拴马桩”(刻有“吉祥”二字的老榆木桩),部分路段仍能找到古人留下的“路引石”(刻箭头的石头指示方向)。

大汖飞瀑:藏在深闺的“太行珍珠”:落差约30米的瀑布从悬崖倾泻而下,夏季水势磅礴(可踩着石头到潭边戏水),冬季凝成冰挂,在阳光下折射出彩虹;周边山坡遍生连翘、山桃,4月花开时如“石屋戴花”。

“大汖的价值,在于它的‘未完成性’。”张明宇教授指出,这里没有刻意的“修旧如旧”,而是让时间自然流淌——有的房子塌了半面墙,露出里面的麦秸泥;有的石阶缺了几块,村民用旧砖补上;老戏台虽不再唱大戏,但每年春节仍会挂起红灯笼。“它不是‘完美的古董’,而是‘生长中的文化’,这种‘不完美’恰恰是最真实的生命力。”

温馨提示:做有敬畏的“古村生活参与者”最佳游览时间:春秋季(4-5月山桃花漫坡,9-10月红叶染崖);冬季可赏雪后石屋(需穿防滑鞋,部分路段封闭)。

穿搭建议:穿轻便防滑鞋(石板路湿滑);勿穿高跟鞋(会磨损青石板);夏季备防晒帽(古村无遮挡)。

文物保护:禁止攀爬老墙(石块松动易坠落);勿随意涂抹题刻(墙面留有古人“到此一游”的朴素印记);拍摄村民需征得同意(尊重隐私)。

延伸体验:下山后可参观藏山(距大汖40分钟车程),对比“忠义文化”与“古村生活文化”的差异;品尝“盂县莜面栲栳栳”“过油肉”等地方美食。

游客说:“这里的时间,比城市慢了半拍”

“本以为是来看老房子,结果被‘活着’的古村治愈了。”上海白领周小姐坐在老磨坊前,“看韩奶奶推磨,听韩大爷讲‘当年商队挑着盐巴过太行’,连空气里都有小米粥的甜香。城市里找不到这种‘被岁月包裹’的安全感。”

结语

大汖古村很小,小到地图上只标着一个模糊的点;大汖古村又很大,大到装得下千年的风雨、百年的烟火,以及中国人对“根”的永恒眷恋。

当你踩着前人的石阶走进巷子,当你摸着无砂浆的石墙感受温度,当你坐在老槐树下听老人哼几句失传的民谣——你会懂得,所谓“古村保护”,从不是把时间冻住,而是让传统在当下的生活里继续生长。

下一次来盂县,别只看藏山。来大汖吧,走一走悬空巷,尝一口石磨豆腐,听一段老匠人的故事,你会看见,一座山、一群人、一段时光,如何用最朴素的方式,把“活着的历史”写进每一块石头里。

(注:部分危房区域限制进入,需跟随导览;古村信号较弱,建议提前下载离线地图。)