引子

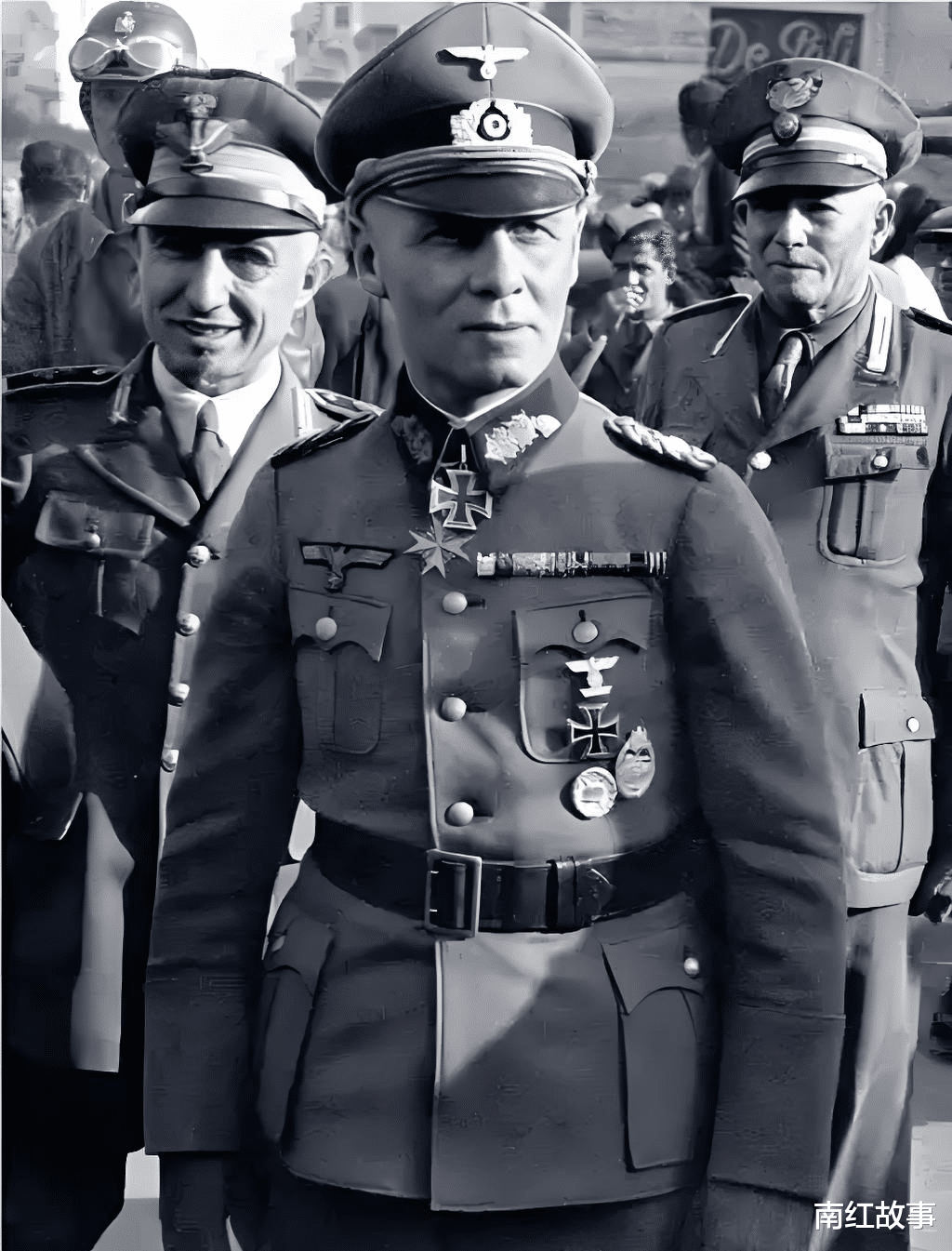

在20世纪的战争史中,德国陆军元帅埃尔温·隆美尔的名字始终蒙着一层传奇色彩。他既被对手称为“沙漠之狐”,又被德国宣传机器打造成“国家英雄”,最终却因一场未遂的刺杀阴谋被迫自尽。他的故事交织着军事天才的锋芒、战略困境的无奈,以及第三帝国阴影下的悲剧。

少年与军旅启蒙

1891年11月15日,隆美尔出生在德国南部小城海登海姆。他的父亲是一名中学校长,母亲则出身没落贵族家庭。家中四个孩子里,他排行第二。与许多普鲁士军官不同,隆美尔家族没有显赫的军事传统,但他从小痴迷技术类玩具,尤其喜欢用锡兵模拟战场。

14岁时,隆美尔和好友动手造了一架滑翔机,从山坡上一跃而下,结果造成了腿部骨折。这次冒险让父亲认定他需要纪律约束。1908年,他进入格蒙登皇家现代中学读书,数学和机械绘图成绩优异,但文学课一塌糊涂。1910年,18岁的隆美尔加入符腾堡第124步兵团,成了一名候补军官。两年后,他晋升少尉,每月薪水112马克。

一战淬炼:从堑壕到勋章

1914年一战爆发,隆美尔随部队开赴法国前线。他第一次参战就挂了彩——子弹打穿左腿,但只休养两个月就重返战场。1915年,他在阿贡森林冲锋时被弹片击中,左臂留下终身疤痕。战友们发现,这个瘦小的中尉总爱亲自带队侦察,还喜欢绕到敌军侧翼突袭。

真正的转折发生在1917年的意大利战场。当时德军计划突破意军把守的科罗弗拉山隘。隆美尔带着150名山地步兵,在暴风雪中攀越海拔1800米的悬崖,绕到意军后方发起突袭。意军一个营还没反应过来就缴了械。接下来的48小时,他连续突破12个山头,俘虏9000多名敌军,自己仅损失14人。这场“科罗弗拉奇迹”让他获得了普鲁士最高军事荣誉——蓝色功勋勋章。

一战结束时,隆美尔已晋升上尉,但德国战败让他的勋章黯然失色。他留在缩编后的魏玛国防军,每天骑着摩托车巡查边境哨所。这份枯燥的工作持续了整整十年。

纸上谈兵与命运转折

1929年,36岁的隆美尔迎来转机。他被调往德累斯顿步兵学校担任战术教官。课堂上,他总拿一战战例拆解教科书理论,有次直接把总参谋部的操典扔出窗外:“战场上没人会按手册打仗!”这些离经叛道的言论吸引了军校出版社注意。1934年,他的讲义被整理成《步兵攻击》出版,书中强调机动、突袭和指挥官临场应变,立刻成为畅销军事手册。

这本书也引起了元首的注意。1934年,隆美尔被任命为元首警卫营长。在纽伦堡阅兵式上,他亲自调整每个士兵的间距,确保方阵整齐如刀切。这种近乎偏执的严谨让元首大为赞赏。1938年,他升任维也纳新城军事学院院长,但很快发现自己的实战理念与纳粹高层的政治作秀格格不入。

装甲旋风:法国战役成名战

1939年9月波兰战役打响时,隆美尔只是元首大本营的卫队长。看着地图上不断推进的箭头,他向同僚抱怨:“我宁愿指挥一个装甲师。”这话传到元首耳中。1940年2月,48岁的隆美尔意外接管第7装甲师——一支刚由骑兵改编的部队,连坦克都没配齐。

法国战役成了他的表演舞台。5月12日,第7装甲师强渡马斯河。面对法军炮火,隆美尔把卡车伪装成坦克开过浮桥,吓得守军后撤。三天后,他违反“不得孤军深入”的命令,带着部队狂飙100公里,把友军全甩在身后。当部下提醒燃料不足时,他指着缴获的法军加油站:“用他们的油!”

这场冒险的回报是惊人的。第7装甲师6周内俘虏近10万法军,自身仅伤亡2624人,赢得“幽灵师”绰号——因为连德军指挥部都常搞不清他们在哪。

北非狂飙:沙漠之狐的巅峰与困境

1941年2月,隆美尔的人生轨迹再次突变。意大利在北非被英军打得节节败退,元首紧急组建非洲军支援。当隆美尔飞抵的黎波里时,手头只有第5轻装师和60辆过时的Ⅱ号坦克。意大利指挥官告诉他:“我们最多守住苏尔特。”他却盯着地图上的托布鲁克——这个港口控制着通往埃及的公路。

3月24日,隆美尔发动首次进攻。他把卡车装上飞机引擎,拖着扫帚扬起沙尘,伪装成庞大装甲部队。英军侦察机果然中计,误判德军兵力后撤160公里。4月11日,非洲军包围托布鲁克,但缺乏重炮的德军啃不动要塞。僵持期间,隆美尔发明了“88炮平射战术”——把高射炮放平当反坦克炮用,打得英军马蒂尔达坦克措手不及。

1942年6月21日,托布鲁克陷落。33000名盟军官兵被俘,港口里堆积如山的物资让德军吃上了新西兰黄油。元首兴奋地晋升他为元帅,但隆美尔私下对副官说:“我们赢了一场战役,却要输掉整个战争。”他清楚,盟军破译了德军密码,每条运油船刚出意大利港口就被击沉。到1942年10月,非洲军团每月只能得到所需补给的三分之一。

阿拉曼转折:神话的破灭

1942年10月23日,蒙哥马利发动阿拉曼战役。英军拥有23万兵力、1400辆坦克,而隆美尔只有8万德意联军、500辆坦克,其中一半是意大利的薄皮棺材。更糟的是,隆美尔当时正在奥地利养病,临时飞回北非时,战场已呈溃势。

元首发来电报:“坚守至一兵一卒。”但隆美尔选择抗命撤退。他发明了“移动防御”——用88炮和地雷延缓追兵,带着主力撤往突尼斯。事后他对部下解释:“宁可让士兵活着撤退,也不让他们为宣传片当炮灰。”1943年3月,他被召回德国,北非残部两个月后投降。

大西洋壁垒:最后的挣扎

1943年11月,隆美尔被任命为B集团军群司令,负责防守法国海岸。他坐着菲亚特轿车跑遍丹麦到比斯开湾的防线,发现所谓的“大西洋壁垒”全是宣传谎言。混凝土工事只完成20%,地雷缺口达70%。他命令部下在浅滩插满“隆美尔芦笋”——木桩上绑地雷,但盟军的空中侦察照片早把这些拍得一清二楚。

西线总司令冯·伦德施泰特主张纵深防御,但隆美尔坚持“滩头决战”:“如果不在头24小时赶他们下海,战争就输了。”两人吵到元首面前,最终采取折中方案。历史证明隆美尔的判断正确——他预判诺曼底是登陆点,但德军主力却被调往加莱。

风暴前夕:卷入暗杀疑云

1944年7月17日,隆美尔的轿车遭盟军战机扫射,司机当场死亡,他颅骨骨折送进医院。三天后,施陶芬贝格在狼穴放置的炸弹差点炸死元首。盖世太保在搜查密谋者文件时,发现有人提议让隆美尔领导新政府。

实际上,隆美尔早在1943年就私下说过:“元首必须下台,但暗杀会让他成烈士。”1944年,他与西线参谋长斯派达尔讨论过“逼宫”计划,但从未同意刺杀行动。9月,重伤未愈的他被列为“荣誉法庭”审判对象。元首给出选择题:自杀或上绞架牵连全家。

最后的妥协:元帅之死

1944年10月14日中午,两名陆军将领走进隆美尔家。15分钟后,他穿上非洲军团的旧皮衣,与妻儿告别。黑色轿车载着他驶向乌尔姆郊外,在树林边停下。他吞下氰化物,官方公告称“元帅因战伤复发去世”。元首送来花圈,葬礼上,盖着旗的棺木里其实空空如也——尸体早已火化。

七个月后,他的儿子曼弗雷德穿着不合身的国民冲锋队制服被美军俘虏。审讯官询问他父亲,少年摇头:“他首先是名军人。”

争议遗产:

隆美尔死后,历史学家至今争论不休:如果他活到战后,纽伦堡法庭会如何判决?答案或许藏在他1943年写给友人的信里:“我们为国家而战,却成了魔鬼的仪仗队。”

(图片来源网络,侵权请联系删除)