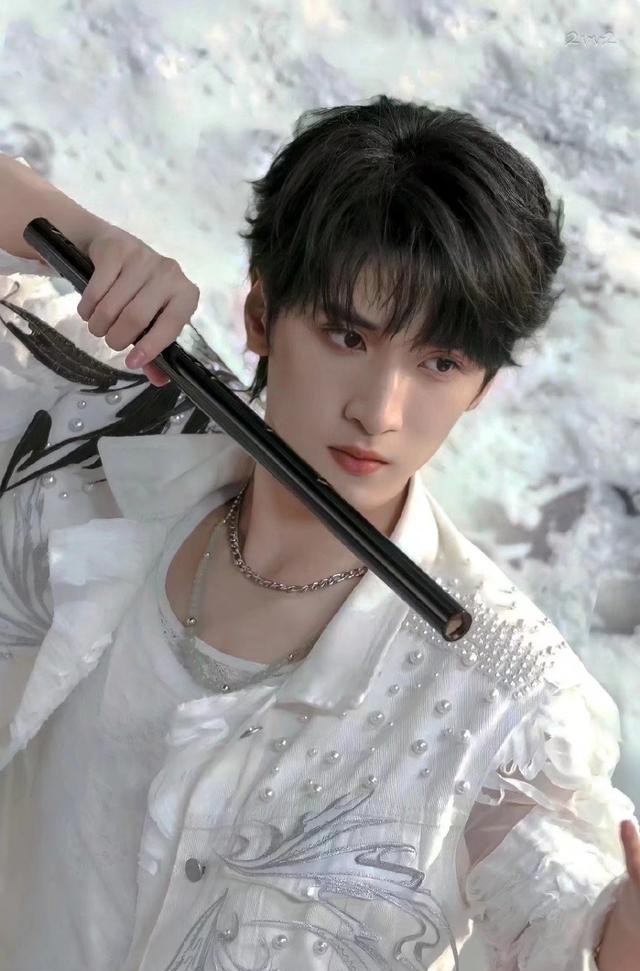

当19岁的严浩翔以“说唱综艺史上最年轻导师”身份亮相《中国新说唱2025》时,镜头扫过台下选手时的不屑眼神,恰似一面照妖镜,照出娱乐圈“流量为王”时代的荒诞现实。

当舞台上的歌者还在为一句歌词反复打磨,评委席上却坐着连一首代表作都没有的人指手画脚。这究竟是内娱的进步还是时代的荒诞?

当资本把“争议”等同于“流量”,把“人设”凌驾于“实力”,舞台上的灯光是否还能照亮真正的才华?

这不是个别案例,而是内娱正在上演的集体闹剧!

流量逻辑下的“皇帝新衣”

资本的算盘在综艺招商会上打得噼啪作响!

2024 年同类节目收视率同比下滑 30%,年轻观众流失显著。此现象在2025年更甚。

据第三方平台统计,严浩翔微博超话日均签到量位列偶像rapper前列,B站舞台混剪播放量突破行业均值。

这种选择并非孤例,《天赐的声音》曾因孟美岐点评周传雄引发全民热议,即便她的代表作《有种》播放量与周传雄《黄昏》差距显著,节目组仍甘冒天下之大不韪。

这种畸形生态下,评委的专业度不再重要,能制造话题的“毒舌”“人设”才是硬通货。丁太升在《天赐的声音》对萨顶顶“脸上粉厚5cm”的人身攻击,看似失控的言论实则是精心设计的剧本。

粉丝经济的推波助澜让乱象愈演愈烈!

当严浩翔被选手阿尔曼嘲讽时,超话瞬间涌现“哥哥真性情”“实力被低估”的控评话术,更有站姐组织“净化广场”行动,用百万转发筑起信息茧房。这种集体无意识的护主行为,让专业性质疑声浪始终无法穿透流量泡沫。

专业失语与行业失序

评委席上的“皇帝新衣”正在撕裂行业根基!

《谁是宝藏歌手》中,某流量明星面对金曲奖得主江美琪直言“这首歌发行时我才一岁”,这种无知无畏的点评,暴露了流量明星对行业敬畏心的缺失。

更荒诞的是,这些毫无代表作的评委,往往占据着资源分配的话语权。孟美岐在《明日之子》指导新人演戏时,示范的“空洞眼神”被网友截图做成表情包。

专业评委的边缘化正在摧毁节目公信力,《中国新说唱》前几季的导师潘玮柏、热狗,点评时能精准指出选手Flow的问题,而严浩翔的评语却停留在“这个beat很炸”的表面。这种专业度的断崖式下跌,直接导致节目口碑崩塌。

2024年《说唱巅峰对决》招商额同比缩水35%,赞助商用脚投票的背后,是观众对“外行指导内行”的审美疲劳。

行业生态的畸形催生了“速成评委”,某平台制片人透露,招商会上品牌方只盯着导师名单打勾,流量明星自带的百万级话题,让专业音乐人不得不自证“网感”。

于是我们看到出道三年的爱豆指导中戏毕业生演戏,网红主播在传统文化节目里大谈“仙气美学”,这些魔幻场景背后是资本精心设计的流量方程式。

破局之路,专业回归与制度重构

行业的觉醒已在悄然发生!

《乐队的夏天》坚持让音乐人评价音乐人,豆瓣评分高达9.1;《戏剧新生活》把评判权交给剧场观众,用票房检验作品成色。

这些清流节目证明,当资本退居次席专业重掌话语权,市场终会给予正向反馈。

2025 年文化和旅游部出台《演出经纪人员管理办法》,要求从业者通过资格考试,从源头提升行业专业性正是从源头筛掉“半吊子”评委的关键一步。

建立评委资格认证体系刻不容缓,参考《中国好声音》刘欢、庾澄庆的专业评审模式,音乐节目应设置“代表作门槛”“行业年限要求”,让李宗盛、那英这样的实力派回归评委席。

对于跨界评委需进行专业培训并通过考核,避免章子怡在《中国最强音》中“复制其他导师话术+掉眼泪”的闹剧重演。

李宗盛在《见字如面》节目中痛批音乐圈‘大量生产猪食般的作品’,强调‘振兴华语乐坛是音乐人的使命,而非选秀节目责任、这种对专业的敬畏,正是当下评委席最稀缺的品质。

观众的审美教育同样重要。当《歌手2025》GAI的《炁》以3700万播放量霸榜时,弹幕不再是“哥哥好帅”,而是“这段京剧唱腔绝了”,这种转变标志着观众开始关注音乐本身。

平台应减少剧本化冲突,多呈现《说唱新世代》“万物皆可说唱”的多元表达,让专业点评回归艺术探讨本质。

在这个流量为王的时代,评委席上的荒诞剧仍在继续。但正如李宗盛所言,音乐需要沉淀而非速成。

当资本意识到靠炒作撑起的节目最多红三个月,当观众不再为“评委互撕”买单,当监管利刃斩断流量与专业的畸形联姻,那个“大师在流浪,小丑在殿堂”的魔幻现实,终将成为历史尘埃。

或许到那时,我们才能真正听见华语乐坛的声音,不是流量制造的喧嚣,而是专业沉淀的回响。