不知道你有没有发现,随着来我国的外国人越来越多,他们很多人在我国的很多行为都颇受争议。

10月30号,一则“女子卧铺被外籍乘客占用”的新闻再次引发热议。

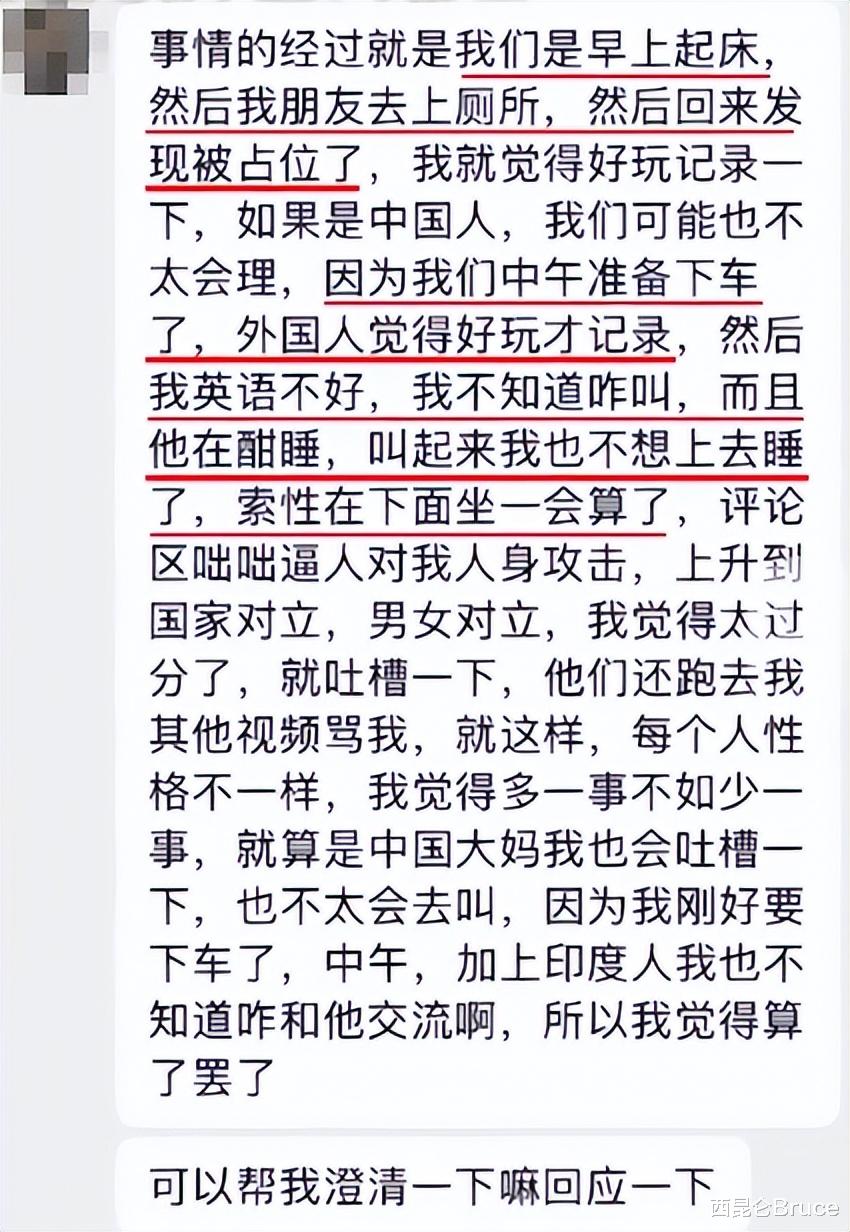

当事人称,她在火车上完厕所返回时,发现自己的铺位被一名外籍男子占据。由于语言不通且对方看似入睡,她未强行唤醒,转而录制视频讲述经历。

视频发布到网上之后,很快冲上了热搜榜,引发大家的广泛讨论,很多人认为即便是语言不通也不能忍受,哪怕是用手势语也要叫对方。

更有甚者认为在我国就用过用中文跟对方交流,听不懂是对方的问题。

当然了,大家之所以有这么大的反应,是因为最近这类的事件确实挺多的,就在本月的16号,上海机场也爆料出,两名外国人在上海虹桥机场候机厅内,脱鞋横卧,独占六个座位,让周围很多人没有位置只能站着。

连续发生的类似情景,促使我们深入思考:当旅途规则遭遇文化差异,我们该如何守住底线,又该如何理性看待?“不搞特权、不搞特殊”成为了大家的态度和共识。

而本次的事件传播之后,12306也很快介入进来,官方明确回应:遇到旅客遇到床位被占、信息不符等情况,无需妥协,可第一时间联系列车乘务员或乘警。

很显然,铁路部门“无需妥协”的表态,传递出明确的信号:公共交通规则对所有人一视同仁。无论是国内还是外籍旅客,购买车票即与承运方形成契约关系,座位和铺位的使用权具有排他性。

这些事件之所以引发广泛关注,部分原因在于公众对“超国民待遇”的敏感。事实上,任何个体的特殊化行为,无论有意还是无意,都可能侵蚀公共规则的公平性。12306的回应之所以获得舆论支持,正是因为它重申了“规则至上”的普世原则。

从火车卧铺到机场座椅,公共空间的秩序维护需要更高效的响应机制。铁路和航空部门不妨以此为契机,优化现场处置流程,例如通过多语言提示、强化巡检等方式,预防和快速解决占座纠纷。

同时,作为旅客,我们既要培养“无需妥协”的维权意识,也要学会跨越文化差异进行有效沟通。在全球化深入发展的今天,公共场所的文明公约需要更具包容性的表达,但其核心——相互尊重、权利清晰——不应因国籍而异。

对此,你怎么看?

评论列表