当你听说北宋“重文轻武”时,脑海中是否浮现出文官风光、武将憋屈的画面?但历史远比这更复杂——北宋军费曾吃掉财政收入的80%,士兵的待遇甚至让不少文官都望尘莫及。

北宋常被贴上重文轻武的标签,仿佛武将在那个时代毫无地位。然而,翻开史料,一个令人惊讶的事实浮出水面:北宋军费占国家财政支出的比重高达60%-80%,士兵的待遇优厚到甚至出现了,一等士兵年收入抵得上十户中产家庭的景象。

那么,为何一个被形容为重文轻武的朝代,却舍得把如此巨额的财富投入军队?这笔天文数字般的军费究竟流向了何处?而拥有优厚待遇的北宋士兵,又为何未能力挽狂澜,阻挡外族入侵呢?

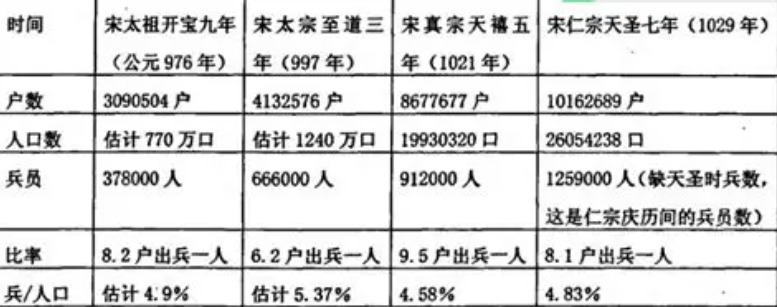

北宋的军费开支达到了令人咋舌的程度。根据史料记载,北宋财政支出中军费占比长期高达60%—80%。

宋仁宗时期,名臣蔡襄曾在《论兵十事疏》中直言:“一岁所用,养兵之费常居六七,国用无几矣。”这意味着,政府每收取10贯钱的税款,就有6到8贯直接流向了军队,仅剩的2到4贯才用于支付官员俸禄、赈济灾荒、修筑城池等其他所有开支。

到宋英宗治平元年,情况更为极端。仅军饷、衣赐这一项,就消耗了全国全部两税收入,其中军粮占76%,绢帛更是高达103%。这已经不是用大部分钱养兵,而是倾尽所有仍不够养兵了。

如此庞大的军费支出,成为北宋财政的沉重负担。王安石在神宗熙宁初年估算,天下财赋十之八入兵籍,再次印证了北宋军费占比的触目惊心。

北宋军人待遇究竟有多好?从蔡襄提供的具体数据可见一斑:禁军士兵平均每年花费约50贯,厢军约30贯。这还只是直接发给士兵的部分,不包括军队的其他开支。

以北宋最高的军种班值军为例,宋真宗时期他们的年俸高达5000文钱。这还只是基本工资,此外还有各种特支、郊赉等额外赏赐。

北宋士兵的待遇不仅体现在俸禄上,还享有诸多福利。军人家属可以随军居住军营,即使士兵出征,家属仍可继续居住。士兵还免除徭役,无需承担普通百姓的税役负担。

更令人惊讶的是,北宋甚至一度根据身高来制定俸禄标准。宋仁宗时期规定:“奉钱一千者以五尺八寸、七寸、三寸为三等。奉钱七百者,以五尺七寸、六寸、五寸为三等……”这种按身高发饷的方式,可谓历史上少见的奇葩制度。

既然军费如此庞大,士兵待遇又如此优厚,北宋军队理应战无不胜才对。但事实恰恰相反,这引出一个关键问题:巨额军费究竟流向了何处?

答案令人震惊:大部分军费并未转化为真正的战斗力,而是通过养额—分利—吃空饷的链条,把军费变成了人头生活费和官场分红。

空额是司空见惯的现象——中央按账面兵数拨款,地方与将官则私分缺员工资。河北地区甚至出现一营八百,实二百的荒谬情况,却依然按照八百人的编制领取军费。

此外,军队还利用公款经商、放贷,美其名曰,回易,利润却大多流入私人腰包,训练时间反被贩盐、放债等商业活动挤占。

至于真正应用于训练的经费,则成了弹性支出,一旦财政紧张,首先被砍。到宋徽宗朝,训练费占比几乎归零。

北宋统治者为何宁愿掏空国库,也要维持如此庞大的军队并提供优厚待遇?这背后有着深刻的历史原因和统治逻辑。

北宋开国皇帝赵匡胤本人就是通过兵变黄袍加身的,因此对武将跋扈、兵变篡权有着天然的恐惧。他解除禁军将领兵权,控制军队调动,采取分化事权等方法削弱相权,派文臣担任地方长官。

在这种背景下,北宋朝廷形成了一种特殊的维稳逻辑:通过丰厚的待遇来买忠诚。朝廷以为,只要给军队足够的物质利益,就能换取他们的忠诚,从而维持政权稳定。

加之北宋面临辽、西夏、金等外部威胁,朝廷产生了以人数当战斗力的错觉——只要账面上有百万大军,内心就感到安全。至于这些军队是否训练有素,反而成了次要问题。

结果便是有钱养兵,无钱练兵的怪圈。军费开支越来越高,军队战斗力却越来越弱,形成恶性循环。

当我们重新审视北宋的重文轻武政策时,会发现一个矛盾的真相:北宋不是不重视军队,而是用错了方式;不是舍不得花钱,而是钱没花在刀刃上。

最终,这支拥有优厚待遇的庞大军队,在金兵来袭时竟望金而走,酿成靖康之耻。这不仅是军事失败,更是财政黑洞的总清算。

历史警示我们,真正的强军不在于投入了多少钱,养了多少兵,而在于这些资源用在了何处。北宋军费占财政80%却难逃亡国命运,留给后世的不只是一声叹息,更是一面镜子。