建元元年的临淄,秋晨的雾还没散,董仲舒的书房里已经亮起了油灯。灯芯跳动着,把他的影子投在土墙的《春秋》刻石上,忽明忽暗。案头摊开的《公羊春秋》边缘已经卷了毛边,他指尖蘸着磨好的松烟墨,在竹简上写注释,墨汁偶尔滴在案角的小米粥里,他没察觉——粥凉了,他没尝;窗外的园子里,去年种的菠菜早被杂草盖过,他没看。

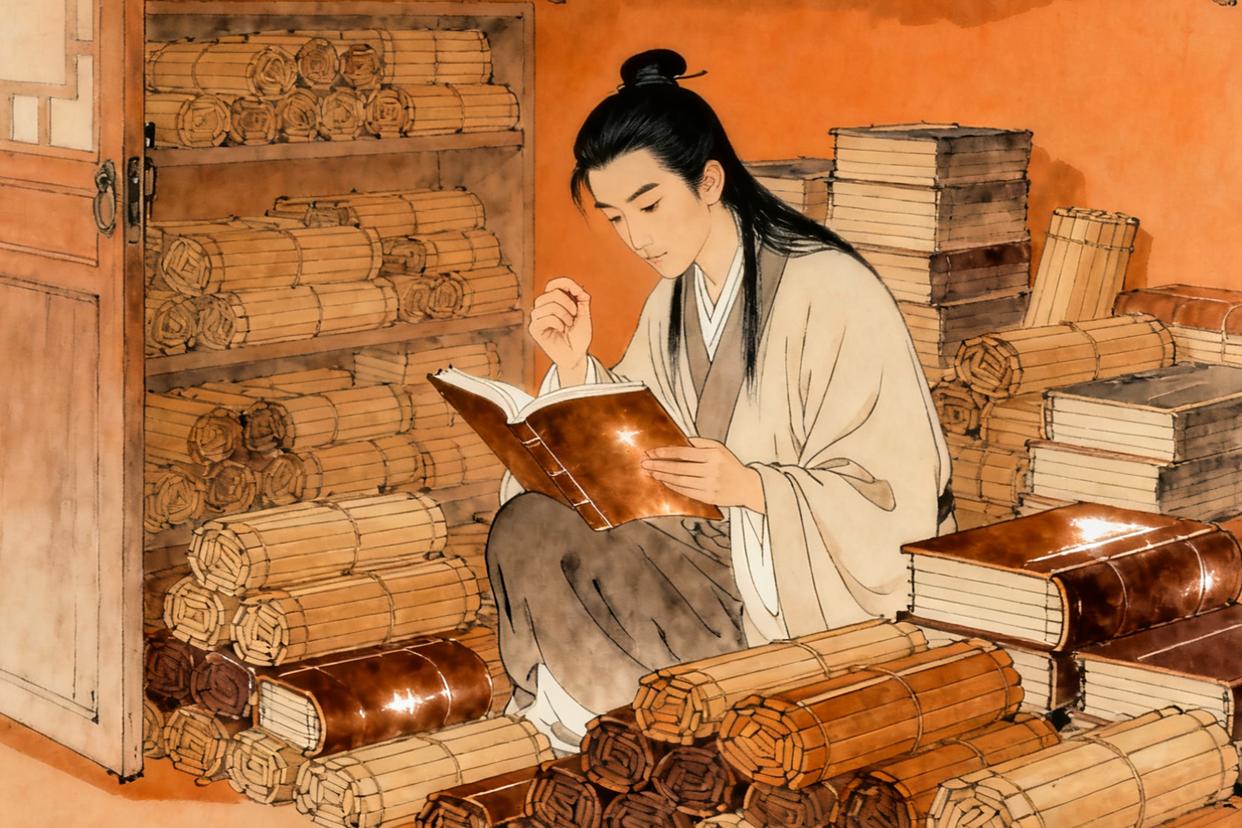

汉文帝前元元年,刚满二十岁的董仲舒把自己关在了这间书房。那时天下刚从秦末战乱里缓过来,朝廷信的是“无为而治”的黄老学说,儒生们只能在角落里琢磨典籍。他从父亲手里接过传下来的《公羊春秋》,牛皮封面已经磨得发亮,里面夹着祖父写的批注。每天天不亮就点灯看书,直到深夜,母亲让仆人隔三差五去打理园子,仆人回来总说“先生连窗都没开过”。有次弟弟来送棉衣,推开门看见满屋子的竹简堆到了屋顶,董仲舒蹲在地上,手里拿着竹简念念有词,连弟弟进来都没听见。《汉书》里说他“三年不窥园”,其实哪止三年,他守着这堆竹简,守到了头发都开始发白,指尖翻书的地方磨出了厚厚的茧子,才把《公羊春秋》里的道理,嚼碎了咽进心里。

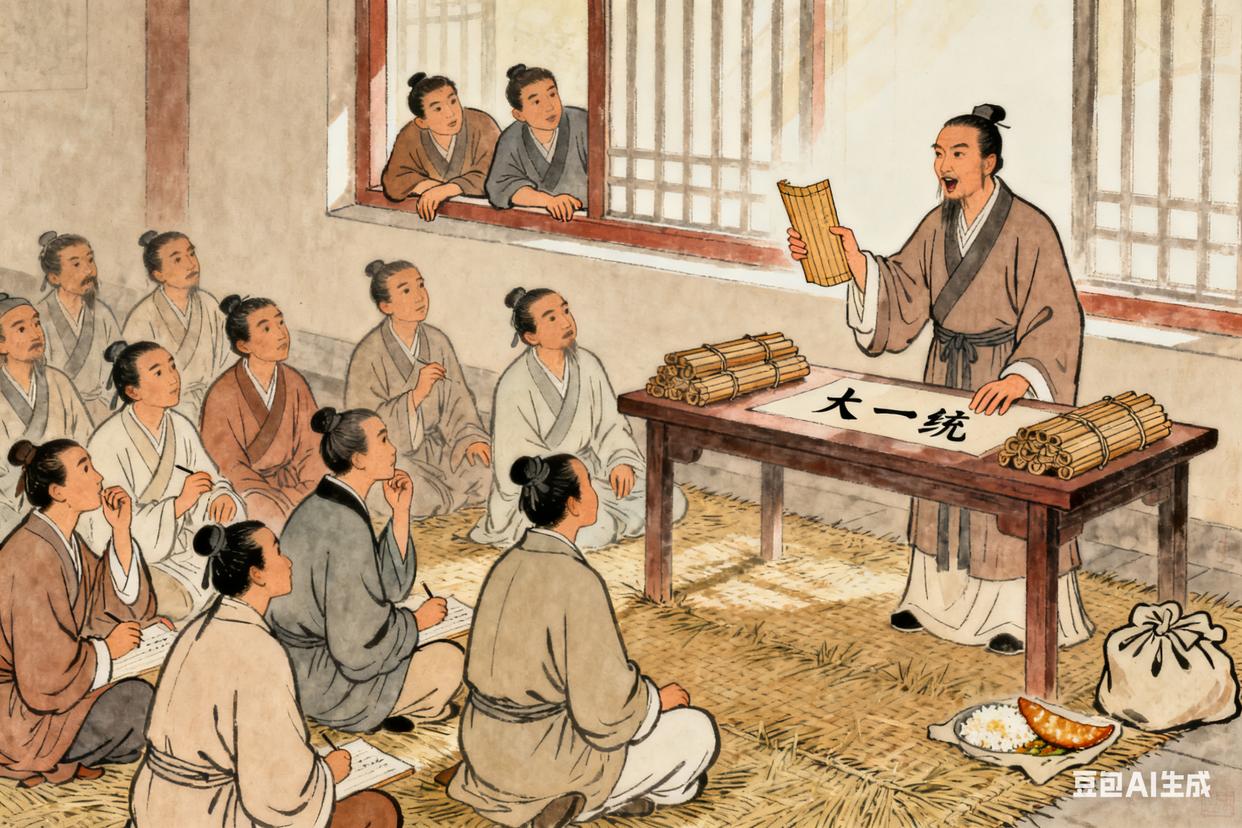

汉景帝即位那年,董仲舒终于被召到长安做博士。可这博士当得清闲,景帝虽不排斥儒家,却也没把儒家当回事,朝堂上还是黄老派的天下。他在博士官署里开了个小讲堂,木简一捆捆堆在旁边,来听课的弟子挤得满屋子都是,后排的人看不见,就趴在窗台上听。他讲“大一统”的时候,声音不高,却透着股认真劲儿,手里拿着竹简比划,讲到激动处,就把竹简往案上一放,反问弟子“天下分崩,何以安之?”有次讲完课,弟子们围着他问问题,他从怀里掏出个布包,里面是母亲腌的咸菜,就着冷饭吃,边吃边答,眼神里满是期待——他盼着有一天,这些道理能真的用到治国上。

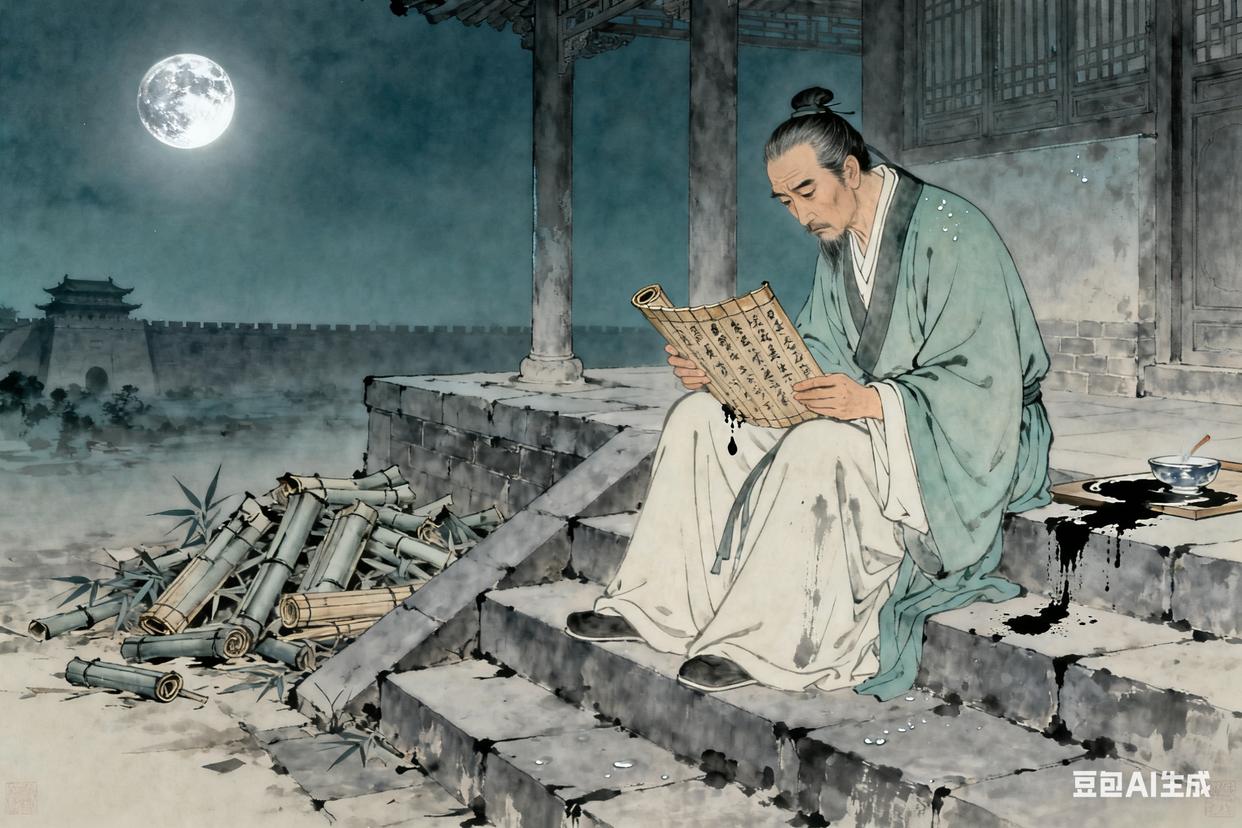

建元元年,汉武帝刚登基,就下诏举贤良文学。董仲舒听到消息,连夜写对策。他把自己关在驿馆里,墨磨了一遍又一遍,竹简写废了一堆。可那时窦太后还在,老太太是黄老学说的铁杆支持者,见不得儒生“折腾”,武帝刚想重用儒生,就被窦太后压了回去。董仲舒的对策递上去,石沉大海。他抱着那些写满字的竹简,坐在驿馆的台阶上,看着长安的月亮,心里凉了半截。他摸了摸竹简上的字,墨迹已经干了,就像他那点希望,也跟着沉了下去。

直到建元六年,窦太后去世,汉武帝终于能按自己的心意做事,又一次举贤良对策。这一回,董仲舒走进了未央宫的宣室殿。武帝坐在上面,问他“天命与性情,何以治国?”他深吸一口气,从“天人感应”讲到“君权神授”,再到“罢黜百家,独尊儒术”。说到“诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进”时,他抬头看了看武帝,武帝正皱着眉思考,旁边的法家博士脸都白了,想插话,却被武帝抬手拦住。董仲舒接着说,声音越来越坚定,额头上渗出汗珠,武帝让内侍递给他一块帕子,轻声说“先生接着说”。这一次,他的话,终于有人听进去了。

对策之后,董仲舒没留在朝廷做大官,反而请求去江都国做相。江都王刘非是武帝的哥哥,性子骄横,喜欢勇武。董仲舒到了江都,没跟他讲大道理,而是借着当地的水灾,跟他说“天道有阴阳,王道有仁暴,水灾是上天警示,当行仁政”。他还帮江都国制定了教化百姓的规矩,在城里设了乡学,让儒生去讲课。有次刘非跟他喝酒,问他“昔者齐桓公以管仲为相,九合诸侯,今吾有先生,可得比齐桓公乎?”董仲舒放下酒杯,认真地说“王者承天意以从事,不务德而务法,非所宜也”。刘非愣了愣,没再说话,后来倒真的收敛了不少。

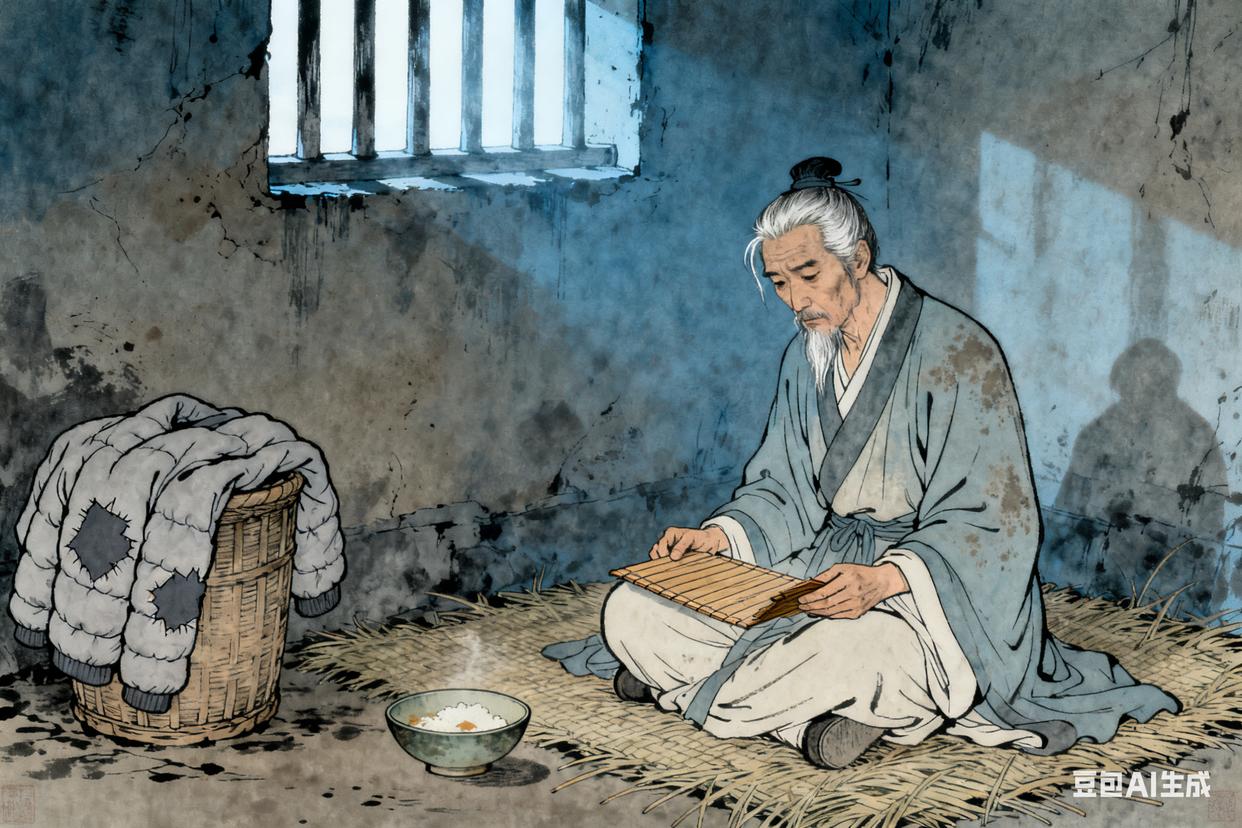

元光五年,董仲舒因为写了篇论灾异的文章,差点丢了性命。那年辽东的高庙和长陵的高园殿先后失火,他认为这是上天对朝廷的警示,就写了篇奏疏分析。没想到奏疏还没递上去,就被主父偃偷了去。主父偃跟他向来不和,拿着奏疏就去找武帝,说他“借灾异诽谤朝廷”。武帝看了大怒,把董仲舒下了狱。狱卒送饭的时候,看见他坐在角落里,手里还拿着《春秋》,眼神落寞。妻子托人送来棉衣,他摸了摸棉衣上的补丁,叹了口气说“吾过矣”。后来武帝想了想,觉得他只是直言,没真的诽谤,就把他放了。可经此一事,董仲舒再也不敢随便谈灾异了,只是闷头写书。

他在家乡写《春秋繁露》的时候,院子里的梧桐树落了又生。每天清晨,他就坐在梧桐树下,把自己对《春秋》的理解、对天人关系的思考,一点点写在竹简上。写累了,就拄着拐杖在院子里走,嘴里念叨着“天道之大者在阴阳,阳为德,阴为刑”。有次孙子问他“爷爷,写这些有什么用?”他蹲下来,摸了摸孙子的头,指着院子里的菜说“种菜要浇水施肥,治国要以德教化,是一个道理”。这部《春秋繁露》,后来成了汉代儒学的经典,里面的“三纲五常”雏形,影响了中国几千年的伦理秩序。

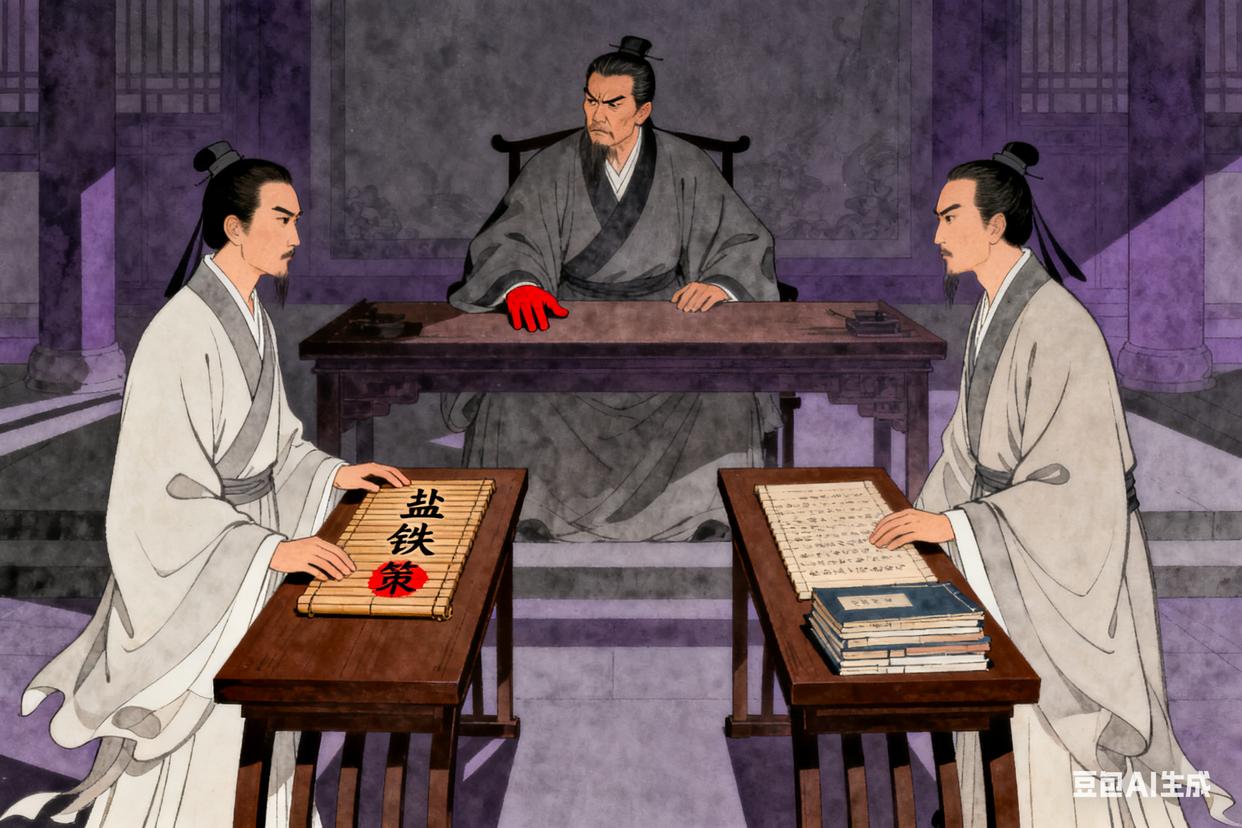

武帝后来要搞盐铁专卖,解决军费问题,召董仲舒去商量。他知道这事儿是桑弘羊牵头的,桑弘羊主张重利,跟他的儒家思想不合。在朝堂上,桑弘羊说“盐铁官营,可充实国库,助军北伐”,董仲舒听完,摇了摇头,说“王者富民,不与民争利,盐铁官营,百姓受苦,非仁政也”。两人吵了起来,董仲舒气得拍了桌子,声音都有些发颤:“民为邦本,本固邦宁,与民争利,何以安邦?”可武帝那时一心想着北伐匈奴,最终还是采纳了桑弘羊的建议。董仲舒走出朝堂,看着长安的街道,心里满是无奈——他知道自己的话,不是每次都能被听进去,但他还是要讲。

晚年的董仲舒回到了临淄,不再做官,可朝廷还是经常派使者来咨询政事。有次使者来的时候,他正在给孙子讲《春秋》,手里拿着的竹简已经磨得光滑。他放下竹简,接待使者,说话时气息有些弱,但思路依旧清晰。使者问他“当今吏治不严,何以整饬?”他想了想,说“教,政之本也;狱,政之末也,先教化,后刑罚,吏治自严”。使者把他的话记下来,回去汇报给武帝,武帝后来还真的下了诏,加强了地方的教化工作。

董仲舒活到了七十六岁,去世那年,临淄下了场大雪。他临终前,让家人把他写的竹简都整理好,说“这些,留给后世吧”。他一辈子没做过什么大官,没享过什么富贵,就守着一本《公羊春秋》,守着儒家的道理,从青年到老年,从临淄到长安,又从长安回到临淄。他没看到儒家思想完全扎根的样子,可他提出的“罢黜百家,独尊儒术”,让儒家从边缘走到了历史中央,成了华夏文化的主流。

如今我们再读《汉书・董仲舒传》,再看《春秋繁露》里的文字,仿佛还能看到那个在临淄书房里点灯读书的书生,看到他抱着竹简在朝堂上据理力争的样子。他的“三年不窥园”,是对学问的专注;他的“天人三策”,是对治国的担当;他的坚持,是对儒家理想的守护。现在我们讲文化自信,讲中华优秀传统文化,其实早就藏在董仲舒当年翻旧的竹简里,藏在他那句“仁者爱人”的坚守里。就像我们现在追求梦想,不也需要他那样的专注与坚持吗?或许,每个人心里都该有一本“《公羊春秋》”,不管外界如何变化,都能守着那份初心,一步步走下去。

声明:本故事为文学创作,非历史研究。读者需区分虚构与史实,深入了解历史建议查阅专业资料。未经书面许可,任何组织或个人不得擅自复制、转载、改编、传播等,亦不得用于商业用途,侵权必究。